インフラがなければ水も電気も使えない、なんてない。

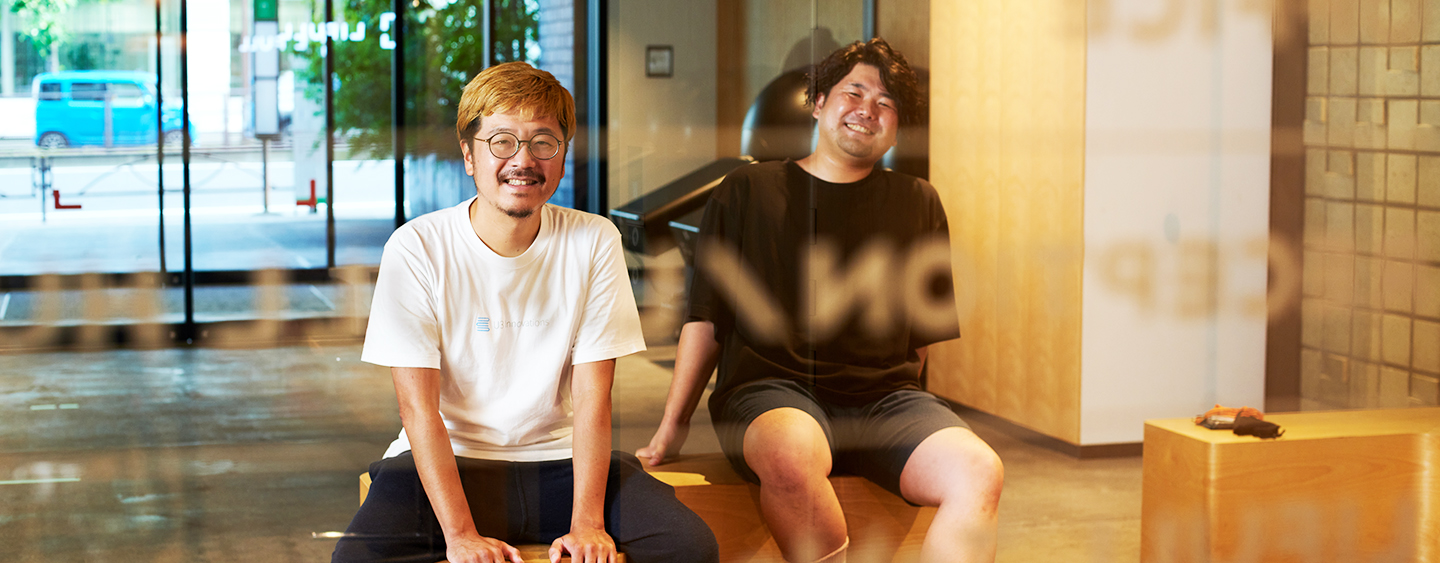

既存のライフラインに依存せず、電気やガス、水を利用できる「オフグリッド環境」。再生可能エネルギーや資源循環利用を基軸とし、持続可能性を中心とした社会課題へアプローチできることから、社会実装への期待が寄せられている。「オフグリッド環境を社会実装できれば、人口減少の問題も解決できる」と語るのは、U3イノベーションズ合同会社の川島壮史氏と株式会社LIFULLの北辻巧多郎。次なる未来に向け、壮大な実験を「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」で開始した。

2022年2月、LIFULLとU3イノベーションズは、完全オフグリッド環境の生活実装を目指す「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」を、山梨県北杜市に開所。現在、事業化に向けて着々と実証が進められている。プロジェクトが目指すのは、地球上のさまざまな課題を解決する、インフラに制約されない居住空間だ。

インフラの制約から解放されれば

過疎地、砂漠、月面であっても生活できる

電力網や水道など、既存のインフラに依存しない生活環境の創出。その実現に向け、LIFULLとタッグを組んだのが、U3イノベーションズ合同会社だ。

同社がミッションとして掲げるのは、「エネルギーと他の産業の掛け算を創出し、新たな社会システムを構築する」こと。この「新たな社会システム」は“Utility3.0”にあたると、ディレクターの川島氏は説明する。

「Utilityは日本語で言うと『公益事業』。つまり、電力やガスなどの供給産業です。これを時代ごとの役割から見てみると、成長社会においてエネルギー安定供給を担った『Utility1.0』、競争原理によりエネルギー供給に効率性を取り入れた『Utility2.0』と進化してきたことになります。しかしどちらも、“エネルギー供給”という枠組みの中に留まった議論でした。

今日、環境や社会の課題が深刻になる中で、人口減少や脱炭素化、デジタル化という巨大な変革の波が押し寄せています。エネルギー供給という概念そのものも、塗り変えられなければなりません。新たな社会システムとして、『Utility3.0』が求められているのです」

両社が特に注力しようとしているのは、人口減少問題だ。人口の増加を前提としていたUtility2.0までのフェーズでは、大規模集中型のインフラ形成により効率が追求されてきた。しかし人口が減少に傾くと、エネルギー供給産業の収入は減り、投資回収が困難に。その結果、インフラそのものが維持できなくなるのだ。問題は既に、過疎化地域で顕在化している。

「例えば水道の多くは、自治体が公営で提供しています。しかし構造的に赤字の水道事業者が多く、追加投資ができないのが実情です。結果として水道管の老朽化が進み、断水が増加しています。私営の施設も同様で、過疎地などでは収益が減少したガソリンスタンドの撤退が増えています。一方、そうした地方こそ車が必需品であることから、地域の住民が買い上げて経営を行なうケースも出ています」(川島氏)

歯止めのかからない人口減少。既存のインフラに依存しない、自給自足、自律分散型のライフスタイルが実現されれば、解決される課題は多い。オフグリッド環境の実現に向け、U3イノベーションズとLIFULLの挑戦は始まった。

水道も送電網も不要な「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」

既存のライフラインに依存せずに実生活を送ることは、容易ではない。まずはその仕組みが可能であるかを実証する必要がある。実験の場として最適な環境を備えていたのが、LIFULLが運営する「LivingAnywhere Commons(以下、LAC)」だった。LACを担当する北辻は、「目指す未来像がU3イノベーションズさんと同じだった」と語る。

「LACは、場所やライフライン、仕事など、あらゆる制約にしばられることなく、好きな場所でやりたいことをしながら暮らすためのコミュニティ。“定住”という概念にとらわれないスタイルを目指しています。会員は全国にある41拠点を利用でき、『さまざまな場所に住む』という体験が可能です。その一つである山梨県の『LivingAnywhere Commons八ヶ岳北杜』は、『リビングラボ』をコンセプトに技術や機器の実験を行なっており、今回のオフグリッド環境の実証にも適していました」

こうして開所した「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」。標高約1,000m、面積約3,000㎡、八ヶ岳がもたらす大自然に囲まれた立地に施設はある。

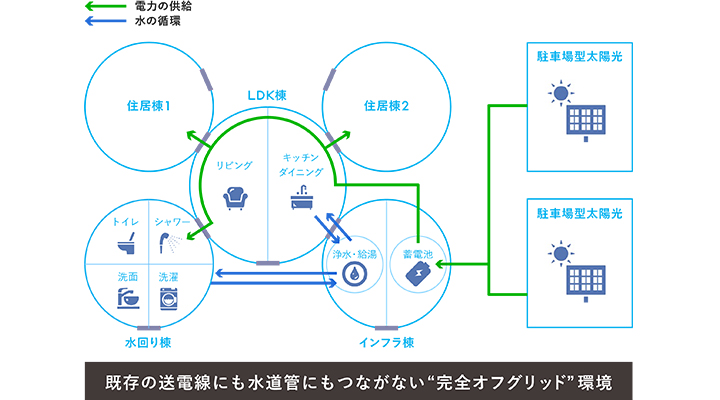

「建設された5棟のインスタントハウスは、オフグリッドソーラー、小型淡水化装置によって電気と水が供給され、最大2世帯が生活できる住環境となっています。5棟のうち、2棟はベッドやデスクなどが設置される『住居棟』、1棟はキッチンユニットやダイニングテーブルなどの『LDK棟』、1棟はシャワー、洗濯機、洗面台、トイレなどの『水回り棟』。最後の1棟が『インフラ棟』で、電源設備、水処理設備、給湯設備を備えました」(北辻)

「電力は、屋外のソーラーカーポートで発電され、インフラ棟の大容量蓄電池にて充電。建物内の家電・設備類に供給されます。また、建物で利用された生活排水は、インフラ棟の水処理設備で浄化。循環してシャワーやキッチンなどで再び利用できます。電気と水において、完全自給自足で生活できるわけです」(川島氏)

「インスタントハウスは、名古屋工業大学大学院の北川啓介教授とLIFULLが設立した『LIFULL ArchiTech』で開発されました。ドーム型の生地とウレタン材のみのシンプルな構造ですが、断熱性などが優れており、形状や大きさ、機能を自由自在に変更できるため、多様なロケーションに対応できます」(北辻)

2022年3月からは実証実験がスタート。現在はトライアルを重ねながら、2023年のサービス提供開始が目指されている。

「現段階では両社間のクローズドな形で実証を進めていますが、日々運用やハードウェアの課題が明らかになっています。こうした点を一つ一つ見直しながら、秋頃より施設をアップグレードする予定です。そして、生活の品質が担保できれば、2023年よりサービスとして展開したいと考えています」(川島氏)

さまざまな企業とのパートナーシップで、事業化に挑む

「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」の計画が始まったのは2021年3月。わずか1年で開所したのは、その先の未来に対し、いち早く到達するためだという。障壁となるのは、ビジネスモデルの構築。事業化が成立しなければ、先述したガソリンスタンドと同様の状況に陥ってしまう。

「『LivingAnywhere』を提唱するからには、最低限の生活ができるだけでは不十分。オフグリッド環境でも、不自由のない“営み”ができなければ、人々に使用してもらえないでしょう。そして、スピーディーにビジネス化というフェーズを乗り越えなければ、『オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳』を応用した、新たなライフスタイルも提案できません。社会実装へと加速するため、LACのメンバーや地元自治体、関連企業の協力を受け、パートナーシップの力で突破したいと考えています」(北辻)

「U3イノベーションズは事業開発を専門とした会社で、特別な技術を持っているわけではないんです。『オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳』も、すでに世の中で利用されているハードウェアを統合した施設に過ぎません。しかしこの点こそ、スピードにおいて重要だと考えています。“世界初の技術”が生まれるのを待っていては、変化する社会課題に対応できないからです。多くの発見を与えてくれるパートナーの皆さまの技術を、“インテグレート(統合)”していく。現在の日本では、このようなアプローチの方が有効なのではないでしょうか」(川島氏)

「オフグリッド・リビングラボ八ヶ岳」のサービス展開では、二つのマーケットが想定されている。一つ目がグランピングレジャー、二つ目がセカンドハウスだ。

「絶景を望めるような魅力あるスポットなど、自然の奥深くにあるロケーションほど、インフラの整備や宅地開発も難しくなります。こうしたニーズには、オフグリッド環境で応えられるはずです。まずはキャンプのようなアウトドアレジャー、次に別荘というように、定住から一歩ずつ離れるイメージで、新しい価値を提供したいと思います」(北辻)

「そして最終的には、地方部のインフラをオフグリッド環境に置き換え、限界集落のような地域でも住み続けられる仕組みをつくります。このフェーズは時間がかかるので、まずは実装可能なところからから、インフラに制約されない生活を実現していきたいです」(川島氏)

八ヶ岳にとどまらない一連の構想は、「新産業創出プログラム」として企画されている。多岐にわたる協力者を募るべく、2人はプロモーションなどに奔走中だ。

「完全オフグリッド環境が実現され、人間がインフラから解放されれば、キャンプ場でも、砂漠でも、究極的には宇宙空間でも、どこでも住めるようになるわけです。そんな未来を創造するには、多くの領域からの協力が不可欠。現在は、1人でも多くのパートナーさんに賛同していただくことを最優先にしています」(川島氏)

オフグリッド環境は、人の幸せを実現する“手段”

既存のライフラインに頼ることなく生活ができれば、人間が住めない場所はなくなるかもしれない。それは同時に、人口減少による過疎化、エネルギー・資源の枯渇、地球規模の気候変動など、多くの問題を解決することになるだろう。

「“オフグリッド”のような横文字を掲げると、社会的な印象が先行しがちですが、本来はもっと個人に寄り添うことができるはずです。『人が減っても、故郷を離れたくない』という素朴な願いは、公共事業にインフラを依存した時代には叶いませんでした。しかし『インフラ依存』という固定観念が打破されれば、個人の幸せも実現されます。すると、エネルギーをはじめとした社会課題も解決されていく。オフグリッドというのは、あくまで手段なんですね」(北辻)

まずは個人の幸せ。事業の初期段階としてレジャーにアプローチしたのは、こうした意図もあったからだった。「Utility3.0」を目指す川島氏も、思うところは同じのようだ。

取材・執筆:相澤 優太

撮影:高橋 榮

川島 壮史(かわしま たけし)

東京大学大学院理学系研究科修了後、アクセンチュア株式会社に入社し、戦略グループマネジャーとして、エネルギー業界を中心に新規事業戦略の策定や業務改革支援などのコンサルティングに従事。2014年より国内総合電機メーカーに移籍し、太陽光や蓄電池などを軸としたエネルギー関連の新規事業開発に従事。事業の立ち上げを見届けた後に、テック系スタートアップに移籍し、COOとして事業戦略の策定から経営管理までの幅広い業務を担う。2020年2月よりU3イノベーションズ合同会社に参画。

北辻巧多郎(きたつじ こうたろう)

株式会社LIFULL 地方創生推進部LivingAnywhere Commonnsグループ所属

1988年生まれ 宮城県仙台市育ち 多摩大学経営情報学部卒。2012年4月に新卒でLIFULL入社。 LIFULL HOME‘Sの営業を6年間経験後、 総務省の制度「地域おこし企業人」を活用して岩手県釜石市へ出向。 2年間自治体職員として、空き家相談から利活用の仕組みづくりを現場で行う。 帰任後は「自分らしくを、もっと自由に。」をテーマとした 新しい暮らし・働き方を共創するLivingAnywhere Commonns事業にてマーケティング・拠点活性を担当。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説

2023/02/21【前編】空き家問題の現状と課題とは? 活用事例と活用支援・取り組みを解説少子高齢化により、日本の人口減少は加速しています。その結果、さまざまな問題が引き起こされていますが、その一つが空き家問題です。「家の片付けができていない」「売りたくても売れない」といった理由で空き家を放置している所有者も少なからずいて、相続した家が「負の不動産」となり得る問題もはらんでいます。総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると、2018年時点での空き家は全国で約848万9000戸と過去最大となっており、空き家の管理や活用は喫緊の課題と言えるでしょう。

-

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?

-

2018/12/21偉大な親は超えられない、なんてない。IMALU

2018/12/21偉大な親は超えられない、なんてない。IMALU日本を代表するビッグネームが両親のIMALUさん。2009年にモデルデビューすると一躍脚光を浴び、順調にキャリアを積んできた。’13年には事務所を移籍し、より自分らしさの出せる音楽系の活動にも注力。生まれながらにして“普通”では居られなかった彼女の歩みについて話を伺った。

-

2025/03/25つらくてもここで頑張らなきゃ、なんてない。 ―日本から逃げた「インド屋台系YouTuber」坪和寛久の人生のポジティブ変換術―坪和寛久

2025/03/25つらくてもここで頑張らなきゃ、なんてない。 ―日本から逃げた「インド屋台系YouTuber」坪和寛久の人生のポジティブ変換術―坪和寛久「インド屋台メシ系YouTuber」坪和寛久さんインタビュー。日本での挫折が転機となり、インドで自らの居場所を見つけた坪和さんのストーリー。ネガティブをポジティブに変える天才、坪和さんの人生のストーリーを伺いました。

-

2019/05/24アイドルは自分らしく生きられない、なんてない。高橋 愛

2019/05/24アイドルは自分らしく生きられない、なんてない。高橋 愛「モーニング娘。」のメンバーとして、10代、20代を全力で駆け抜けてきた高橋愛さん。立ち止まったら抜かされ、スパートをかけても追いつけない厳しい世界で、彼女はどう自分軸を保ちながら戦ってきたのか。女優やモデルのみならず、ファッションアイコンとしての地位も築き上げたこれまでの軌跡を綴る。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。