吃音だと接客業はできない、なんてない。

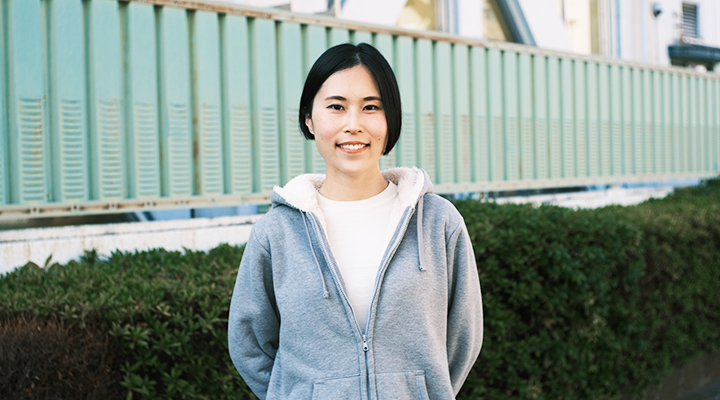

奥村安莉沙さんは、「注文に時間がかかるカフェ」の代表を務めるカフェ経営者だ。幼い頃から人と話すことが好きで、カフェで働くことが夢だったという。

幼少期の夢をかなえた奥村さんだが、その過程には「吃音(きつおん)」という大きな壁があった。奥村さんの人生をなぞりながら、現在の活動に込める思いを聞いた。

日本全国を移動しながら営業するカフェ「注文に時間がかかるカフェ」をご存じだろうか。このお店は、スタッフ全員が吃音者だ。

吃音とは、話す際に言葉が滑らかに出ない発話障害の一つ。主に、音を繰り返し発音してしまう「連発」、音を伸ばしてしまう「伸発」、音が出なくなってしまう「難発」という3つの症状がある。

日本国内には約120万人の吃音者がいると言われる。この数を、「想像よりも多い」と感じる人も多いのではないだろうか。現代社会は、吃音者にとって周囲に打ち明けづらく、理解が得られにくい状況だと言える。

「注文に時間がかかるカフェ」の発起人である奥村さん自身も吃音者だ。奥村さんは、「カフェでの接客を通じて吃音のある若者に自信を持ってもらい、少しでも多くの方にスタッフとの交流を通して吃音についての理解を深めてもらいたい」と語る。その思いに至る経緯には、奥村さん自身の壮絶な体験があった。

こんな接客があっていい。「“普通”とは何か」を考え続けた女性の挑戦

「吃音って悪いことなんだ」。小学生時代に突きつけられた残酷な現実

奥村さんが自分自身の吃音に気がついたのは小学3年生のある日。その日は授業参観で、多くの保護者が見守る中、国語の授業が行われていた。奥村さんは先生に指名され、教科書を音読することに。自分自身では、いつも通りに読んだつもりだったという。

「授業のあと、親友のお母さんに『安莉沙ちゃん、ちょっと』って呼び止められたんです。そして、『最近うちの子と話してる?』と聞かれて。素直に『話してるよ』と答えると、相手の顔がみるみる曇っていったんです。後日、親友から『安莉沙ちゃんとはもう遊べないんだ。しゃべり方がうつるかもしれないから』と言われて……。その時初めて、私は人と違うんだと思い知りました」

時計の針をさらに戻し、奥村さんの幼少期を振り返ってみよう。奥村さんは活発で、人と話すのがとても好きな子どもだった。将来はカフェの店員として、お客さんと接しながら働くことを夢見ていた。吃音の発症は2歳の頃だったというが、両親や周囲の配慮もあり、自分自身で意識することはなかったという。

それだけに、小学3年生の時の出来事は奥村さんに大きな衝撃を与えた。

「自分の話し方をネガティブなものとして扱われてすごくショックでした。まずは『奥村さんと話したらうつる』と言われ始めて、『声を聞いたらうつる』『近づいたらうつる』とだんだんエスカレートしていって……。先生や大人たちも腫れ物に触るような扱いでした」

学校の休み時間、子どもたちでにぎわう廊下に奥村さんが出ると、波を分けるように人がいなくなることもあったという。奥村さんは、「そういう体験を重ねることで、『吃音って悪いことなんだ』と思い込むようになりました」と語る。明るかった奥村さんの心に、だんだんと影が差していった。

「吃音は自分が悪いと思っていた」。夢を諦めていた中学・高校時代

中学校に進学した奥村さんの心にあったのは、とにかく「吃音を周囲に悟られたくない」という切実な思いだった。「普通」の一員になり、平穏に過ごすことだけを求めていたという。「中学校は初めましての人ばかりだったので、極力話さなければ吃音を隠し通せるはずだと考えていました」と語る奥村さん。

しかし、奥村さんの思いは届くことはなかった。ある時、学校に新任の先生が赴任。初めての授業で、一人ずつ自己紹介をすることになった。奥村さんに順番がまわり、自分の名前を言おうとした時、突然喉が詰まり、声が出てこなくなった。

「吃音には症状に種類があり、私の場合は『難発』という、言葉が出にくいもの。ひどい時は、一言発するのに1分以上かかってしまうこともあります。自己紹介の時にそうなってしまって、周囲から『早くしろ』とやじられたり、後ろの席から丸められたプリントを投げつけられたりしました。ただ、そのことよりも私がショックだったのは、先生の反応でした。顔がすごくこわばっていて、私を怖がっているように見えたんです。子どもながらに、大人にそんな反応をさせてしまう自分がショックでした」

高校に進んでも、状況は変わらなかった。吃音である自分を責め、落ち込む日々。奥村さんは、この時期が人生のどん底だったと語る。

「とにかく目の前の状況に対処するのに精いっぱいで、性格もどんどん暗くなっていきました。幼い頃の『カフェで働く』という夢も心の奥底に仕舞い込んでいましたね」

吃音を受け入れられなくても、“吃音者になりきる”。人生を変えた一編の小説

暗い日々を過ごしていた奥村さん。そんな高校時代のある日、奥村さんは図書館の片隅で一編の小説に出合う。その作品のタイトルは『いのちの初夜』。大正から昭和を生きた小説家・北条民雄が自らの体験をもとに執筆した短編だ。

「『いのちの初夜』は、ハンセン病を患った若い男性の体験を描く小説です。主人公は病気により差別され、強制的に隔離されてしまいます。とても落ち込んで、自ら命を絶つことも考える主人公に、私の境遇が重なって見えて。そして、作中で主人公に対して同じ病室の人が言ったことに心を打たれました。『ハンセン病はもう治らない。ハンセン病である自分を受け入れられなくても、“ハンセン病患者になりきる”ことで新たな道が生まれることもあるのだ』という意味合いの言葉でした」

隠したかった「吃音である自分」。心をすり減らしていた奥村さんにとって、『いのちの初夜』との出合いは大きなターニングポイントだった。

「私は、『吃音である自分』を受け入れることはどうしてもできませんでした。でも、この一節に出合って、受け入れるのではなく“吃音者になりきる”という気持ちで生きてみよう、と思ったんです」

そこからの奥村さんは、周囲に「私、吃音なんです」と言えるようになった。そうすると、周囲も「ああ、そうなんだ」「何かできることは?」と、過度に気を使うことなく接してくれた。友達と呼べる存在も増え、前向きになることができたという。

「それまでの人生からは考えられないくらい行動的になることができて、『人と話すことが好き』という本来の自分を思い出すことができたんです。それで、もっとたくさんの人とコミュニケーションを取りたいという思いが出てきて、オーストラリアに語学留学をすることに決めました」

しゃべれない人も接客していい。オーストラリアのカフェで崩れた既成概念

奥村さんは、人生を取り戻すようにオーストラリアの地に足を踏み入れた。そこには、日本とは全く違う価値観と文化があった。

初めて話す現地の人は、すぐに「吃音なんだね。私はどうしたらいい?」と質問してきた。そのほかの障がいやハンディキャップに対しても、タブー視するような雰囲気は感じられなかったという。

そんな中、奥村さんは幼い頃からの夢と“再会”する。メルボルンのとあるカフェで働き始めたのだ。そのカフェが奥村さんの人生に大きなヒントを与えた。

「個人経営のカフェだったのですが、オーナーさんがとてもいい人で。障がいや病気がある人を店員として受け入れるプログラムをやっていたんです。それに私も参加させてもらいました。しゃべることができない人などさまざまなハンディキャップのある人が働いていたのですが、みんな本当に生き生きとしていました。私の中にあった『接客はお客さまとマニュアル通りにスラスラ話さなければならない』という既成概念が崩れて、『こういう接客もありなんだ』と思えたんです」

オーストラリアで人生を好転させた奥村さん。しかし、現地での生活はポジティブなことばかりではなかった。苦しみの原因となったのは、やはり吃音だったという。

「実は私は、日本語よりも英語のほうが吃音の症状が重いんです。英語で話そうとするたびに言葉が全く出てこなくなっていました。それに、英語は『流ちょう性』がとても重要な言語なので、英語圏では吃音者を受け入れつつも『少しでも治療・矯正しよう』という考え方が主流なんです」

さらに、吃音は徐々に奥村さんの身体にも影響していった。奥村さんの吃音は、手や足が勝手に動いてしまう症状も伴っていた。

「私のような症状は吃音者の中でもまれで、かなり重度。活発になれて、話をしようとする機会が増える中で、身体をあちこちにぶつけて痛くてたまらなくなってしまって。英語圏での経験もあり、『吃音が出にくい話し方』を学ぶことを決めました」

奥村さんは専門医の指導のもと、話し方のトレーニングを実施。吃音自体は治るものではないという診断を受けたが、症状をコントロールするすべを身につけた。

「どんな吃音者にとっても生きやすい社会を」。夢だったカフェで奥村さんが取り組むこと

留学を終えた奥村さんは日本に戻り、一般企業で働き始める。その中でも心に残り続けていたのが、幼少期の夢とオーストラリアでの経験だった。当時暮らしていたシェアハウスの一角で、期間限定のカフェを開くことを思いつく。最初は、趣味の一環のつもりだったという。

「できれば年に1回くらい、小さい時の夢をかなえられたら、と思って始めたのが『注文に時間がかかるカフェ』でした。メルボルンのカフェもモデルの一つでした」

「注文に時間がかかるカフェ」(以下、「注カフェ」)のスタッフは、全員が吃音者だ。一般的な飲食店の常識である「回転率」を意識した接客やオペレーションは、この店にはない。頻繁に時間が止まり、静寂が訪れる。

「始める前に相談した人たちからは、あまり理解が得られませんでした。『話すのが苦手な吃音者が、なぜあえて接客をやろうとするの?』とか、『話さなくてもいいように食券制にしたら?』などと言われることも多かったです。でも、私の夢は吃音者が接客の夢に挑戦することによって自信を持ち、吃音を知らない人が吃音者と触れ合うことで認知・理解を深めること。その思いで『注カフェ』にチャレンジしたんです。結果、全国からとても大きな反響をいただいて。私の思いに共感してくれる人がこんなにもいるんだって、とてもびっくりしました」

みるみるうちに、全国の地域や施設から「うちで『注カフェ』を開いてほしい」という声が届くようになった。「注カフェ」は常設店を持たないが、常に全国のどこかで営業する人気店に成長した。

だが、「注カフェ」の活動が広まっても、全ての人がすぐに理解してくれたわけではなかった。時に、同じ吃音者から反発の声が届くこともあった。

「『注カフェ』を始めてすぐ、テレビなどのメディアに取り上げられて、一気に知名度が広がった時がありました。その時、私のSNSにたくさんの吃音者からDM(ダイレクトメッセージ)が届いたんです。そこには、『なんてことをしてくれたんですか! 吃音がバレてしまうじゃないですか!』と書いてありました」

その時、奥村さんの頭を過ったのは、どん底だった学生時代の記憶だった。吃音であることを隠し、バレないように過ごしていた奥村さんには、DMの送り主の気持ちがわかったのだという。ただ、「吃音を受け入れられない状態」を乗り越えることの大切さを知っているのもまた、奥村さんが持つ「強さ」だった。奥村さんは、「注カフェ」の意義をこう語る。

「吃音がバレないように過ごすほうが、ある意味平穏なのかもしれません。ただ、そういう意見があるからといって『吃音があっても接客したい』『自信を持てるようになりたい』という吃音者の夢を『諦めなさい』と切り捨てていいわけじゃない。今、見えない存在とされている吃音者の認知を広めること、活躍する吃音者が増えることで、『バレないように過ごしたい』と考えている吃音者にとっても生きやすい社会が実現できるはず。時間はかかるかもしれませんが、『注カフェ』は続けていくべき活動だと思っています。ありがたいことに、今では批判のDMもほとんどなくなりました」

「『普通』とは何か、を常に考えていたい」。奥村さんがいま思うこと

奥村さんは現在、代表者として「注カフェ」に専念。お店を全国に広めるための啓発活動を行っている。そして、その活動の手応えを感じることも徐々に増えているという。

「先日、ある方が連絡をしてきてくれました。その方のご家族に吃音がある学生さんがいるそうなのですが、受験の面接が不安だ、とおっしゃっていたんだそうです。でも、本番の面接では、面接官の先生がテレビで『注カフェ』を見て、吃音のことを知っていてくださった。それで、先生のほうから『吃音なのですね。テレビでカフェの取り組みを見ました』と声をかけてくれたのだとか。会話が弾んで、受験がうまくいった、と教えてくださいました。『注カフェ』の取り組みが徐々に理解の輪を広げて、お役に立てている。連絡を受けて本当にうれしかったです」

自分自身が吃音で悩み尽くし、「注カフェ」を通じて多くの吃音者と触れ合ってきた奥村さん。そんな奥村さんに、吃音者とそうでない人が対等に接し合う社会を実現するために必要なことを聞いた。

「吃音者やハンディキャップがある人は、そうでない人からサポートされる立場、という認識は確かにまだまだ社会の中にあると思います。ただ、人生の中で『常にサポートされる側の人』はいないはず。みんな、ある面では誰かをサポートしているし、誰かにサポートされている。『注カフェ』でも、お客さまから『ホッとした』『スタッフのみなさんに助けられた』という声もいただくことがあります。人は誰もが多面的で、足りないところを補い合うもの。持ちつ持たれつ、という考え方が『普通』になればいいな、と思います。

ただ、『普通』とは何か、ということも常に考えていたいな、と思っています。例えば吃音者は、言葉をスラスラと話すアナウンサーの人を本当にうらやましく感じる。でもアナウンサーの人だって、カメラの前で話している時以外では生きづらさを抱えていて、支援を必要としているかもしれない。『なんで自分は普通じゃないんだ』と悩む吃音者も多いですが、『普通に見える人』に対して想像力を持つことも大切なんじゃないかな、と思います」

そして、この記事で吃音のことを初めて知ったり、「自分は吃音者に会ったことがない」と思ったりした方々。たぶん、実は気づいていないだけで、あなたの周りにも吃音者はいるんじゃないかな、と思います。今後出会う人の中にも、吃音者はいるはず。もしそのことに気づいたら、まず「あなたはどうしてほしい?」って聞いてみてください。吃音者の生きづらさに目を向けて、信頼関係を築いた上で、その人の気持ちを尊重してほしいです。

取材・執筆:生駒 奨

編集:白鳥 菜都

撮影:服部 芽生

「注文に時間がかかるカフェ」発起人。幼い頃から吃音があり、人との違いに悩んだ経験を持つ。現在は吃音の若者を支援する活動をしながら、映画『マイ・ビューティフル・スタッター』の字幕翻訳を担当するなど語学力を生かした活動も行っている。2022年には映画『注文に時間がかかるカフェ-僕たちの挑戦-』を制作・監督した。

Twitter @Arisa_Okumura

注文に時間がかかるカフェ ホームページ

みんなが読んでいる記事

-

2023/07/06心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【モーリー・ロバートソンの場合】

2023/07/06心地よいはみんな違う。私たちのパートナーシップ【モーリー・ロバートソンの場合】心地よいパートナーシップは、一人ひとり違う。しかしながら、パートナーシップのあり方にはまだまだ選択肢が乏しいのが現状だ。「LIFULL STORIES」と「あしたメディア by BIGLOBE」では、モーリー・ロバートソンさんに「心地よいパートナーシップ」について聞いてみることにした。

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/02/02【実話】ペットの闘病で心が折れそうなとき――余命20日の愛猫を看取った猫マスターが語る“心のセルフケア”

2026/02/02【実話】ペットの闘病で心が折れそうなとき――余命20日の愛猫を看取った猫マスターが語る“心のセルフケア”愛猫が余命20日のリンパ腫と宣告された時、飼い主はどう心を保てばいいのか。猫マスター・響介さんが実践した「未来への手紙」や、後悔しない看取りのための思考法、ペットロスとの向き合い方を語ります。【実話インタビュー】

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。