ハーフはバイリンガルじゃなきゃいけない、なんてない。

背が高く肌は黒い。日本人とは思えないルックスなのに、流暢(りゅうちょう)かつ礼儀正しく日本語を話す副島淳さん。英語は全く話せない。このギャップは多くの人を笑顔にし、舞台や映画で放つ独特な存在感の源にもなっている。しかし、子供の頃は自分の個性がコンプレックス。いじめられることもあった。どんな努力をして劣等感に打ち勝ったのか、振り返って教えてもらった。

見た目とは裏腹に日本語しか話せず、とても礼儀正しい副島淳さん。腰が低く人見知りな彼は、日本人らしい日本人ともいえる。だからこそユニークな存在であり、個性溢れる芸能界でも一目置かれる存在なのだ。しかし、かつての彼は自分を好きになれない、気弱な少年であった。嫌いだった見た目を、プラスに転化できるようになったのは中高生あたりから。背の高さがアドバンテージになるバスケットボールを始め、先輩たちの“いじり”は笑いに変えた。

モデルや芸能界は、インパクトのあるルックスが武器になる。そこに丁寧で優しい話し方が加われば一層強い。コンプレックスを長所にシフトさせた彼は順調にキャリアを積み、ギャップで人を楽しませるタレントとして知られるように。その歩みには、劣等感に悩まされる人たちをラクにするヒントが隠れていた。

アメリカ人の父親とは縁がなく

礼儀に厳しい祖母に育てられた

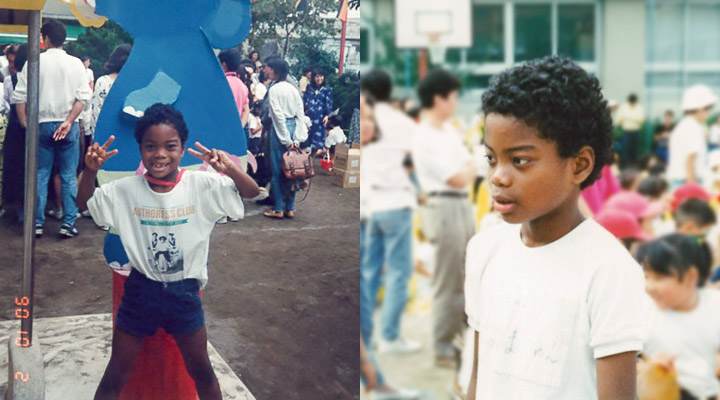

東京は大田区蒲田生まれの副島さん。幼い頃は引っ越しばかりで、なかなか安定した環境に居られなかったそう。ただ、日本人離れしたルックスは当時から目立っていた。

「出生地だけは明確なので、蒲田に絡んだお仕事を多く頂きます。僕自身はハッキリとした記憶があまりないのですが、ロケで訪れると小さい僕を知っているお年寄りに懐かしがられますね。八百屋のおじさんによると、年中祖母に手を引かれていた、泣き虫のかわいらしい子だったらしいです」

一緒に暮らしていたのは母と、琴と三味線の師範代である祖母。完全なジャパニーズカルチャーのもと、日本人として育てられた。

「アメリカ人の父は見たことありません。海外生活も経験なし。初めて日本から出たのは2016年、32歳のときですし」

不慣れな土地でいじめられ自分の個性を意識するように

小学校3年で千葉県浦安市に。初めて自分と他人の違いを思い知らされた育ちの地だ。

「それまでは葛飾区のお花茶屋でした。とても平和で、無闇にいじめられたり、肌の色や背の高さを指摘されたりがあまりなかったんです」

ところが、団地が多い新興住宅地では、子供たちの各コミュニティが強固であり、変わった見た目の新参者への風当たりは厳しかった。

「カラードの転入生。いじめられる要素十分です。お前は何者だ? 日本人じゃないだろう? 英語でしゃべれよ!驚きましたよ。そんなに僕って違うのか……って。僕と同じスキンカラーの父親を知りませんからね、自分は人と違うって意識が弱かったんです」

英語が話せると思い込まれ、中学校ではトラブルになったときも。

「英語の先生が、オーストラリアから来たネイティブだったんです。副島はふざけているに違いない。私の授業がつまらないのか!とヒステリックに叱られました。以来、英語は大の苦手です」

他にもノリが良い、リズム感がすごい、スポーツ万能など、ステレオタイプの黒人イメージを押し付けられがち。

「実際には引っ込み思案で音楽の経験なし。ソウルフルなんてとんでもない。飛び抜けてスポーツが得意ってわけでもありません。目が悪いので野球なんて超下手クソ。ピッチャーが勝手にビビってフォアボールになれば出塁できるかな?くらい。一方的に期待され、残念がられるのはつらいですよ」

バスケ部に入って活躍。先輩たちに鍛えられる

いじめられることが多かった子供時代、自分のルックスはコンプレックスでしかなかった。しかし、中高生になるとバスケットボール部で活躍。徐々に個性の生かし方をつかんでいく。大学ではリバウンド王や得点王に輝くほどに。

「いじめられるのは嫌。だけど、自分から閉じてしまうと悪化する一方でしょう。僕はキツい言われ方をされても、今で言う“いじり”と解釈しました。どうせ“いじられる”なら、楽しませてしまおうと開き直ったんです」

一言発すれば、一切外国のニュアンスを感じさせないギャップに、人は驚き笑顔になる。

「特に体育会系の社会だと、個人のキャラクターより年功序列の方が重要です。先輩がいじってくる、ツッコみ返して笑ってもらう。お互い笑えば見た目の問題なんて関係なくなりました。先輩たちが気にしないのなら、同級生も僕をからかうのはおかしいって気付きますし」

彼の人の良さが、ルックス由来のいじめを凌駕(りょうが)したわけだ。

「お婆ちゃん子ですから、礼儀にはうるさくしつけられました。その点もプラスになったと思います」

モデルから俳優にシフト。マルチな才能を開花させた

大学卒業後は195cmの長身を武器に、モデルとして活動。しかし、カメラマンの指示にうまく従えず、自分には無理だと悟っていた。

「僕がインパクトあるルックスなのは理解できていました。でも、自信がない。もっと言えば自分を好きじゃないので、どうだ!見ろって感じが出せないんです」

俳優業に強い興味を持ったのは、舞台『パンク侍、斬られて候』に出演してから。

「芝居の面白さを知ってしまいました。舞台は演出家さんが細かく指導してくれる。だから、演技を勉強していない僕もオロオロしないで済むんです」

以降、積極的にオーディションを受けるようになり、フィールドはテレビにも広がった。見た目は外国人なのに、礼儀正しく滑舌の良い日本語を話す。この強烈なコントラストは、今までの芸能人が持たない個性。バラエティやドラマ、映画など、引っ張りだこになるのは当然かもしれない。

「でも、まだまだ未熟。最近までアルバイトしていましたし、ようやくタレントの自覚が出てきた感じです。とはいえ、誰かが僕を見ていて、何らかを感じてくれている以上、プラスの存在になりたいと思います。クスッでもいいので笑ってもらえれば最高です」

かつてのコンプレックスが憧れの舞台に立たせてくれた

「日本人に見えないからと、いじけていてはダメ。逆に中身とのギャップを見せて、相手を驚かせればいい!」

高身長で肌の色は黒く、髪の毛がボリューミーなのは、ハーフだからこそ。それなのに日本語しか話せなくて礼儀正しい。自分が弱みだと思っていた部分を、他の人は持っていない。芸能界でも異色の存在であると自覚し、副島さんはコンプレックスを武器に変えることに成功した。そして、唯一無二のタレントとして輝いている。

「仕事で初海外に行けたり、夢だったテレビ朝日『徹子の部屋』に出られたり。すべて、かつて悩んでいた自分の“見た目”のおかげです。今後はもっと勉強し、映画のメインキャストを張りたいですね」

テレビドラマではなく、あくまで映画がいいと言う。意外な理由が彼らしい。

「映画はキャストみんなが長い期間を一緒に過ごし、自然と仲良くなれる。だから、人懐こくない僕でも馴染みやすいと思うので(笑)」

1984年生まれ。幼い頃を東京都蒲田で過ごし、少年期は千葉の浦安が拠点に。大学時代までバスケットに没頭し、卒業後は雑誌中心のモデルとして活動。2009年に初舞台を踏んで以降、俳優業にも進出した。また、見た目は外国人なのに英語が話せないギャップで、バラエティでも人気を得ている。NHK「あさイチ」の「スゴ技Q/ぽちポチまつり」プレゼンターの他、TBS「世界ふしぎ発見!」ミステリーハンターなど、幅広いジャンルで活躍中。

みんなが読んでいる記事

-

2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子

2023/08/31身体的制約のボーダーは超えられない、なんてない。―一般社団法人WITH ALS代表・武藤将胤さんと木綿子さんが語る闘病と挑戦の軌跡―武藤将胤、木綿子筋萎縮性側索硬化症(ALS)の進行によりさまざまな身体的制約がありながらも、テクノロジーを駆使して音楽やデザイン、介護事業などさまざまな分野でプロジェクトを推進。限界に挑戦し続けるその姿は人々の心を打ち、胸を熱くする。難病に立ち向かうクリエイター、武藤将胤(まさたね)さんとその妻、木綿子(ゆうこ)さんが胸に秘めた原動力とは――。

-

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。