キャンプの知識は防災に結びつかない、なんてない。【前編】

東日本大震災から10年。この10年でも豪雨や地震、そして新型コロナウイルス感染症のまん延など、さまざまな災害や困難が私たちを襲っている。しかし、自然災害を“自分ごと”として捉え、いざというときに備えている人はどれほどいるだろうか。そんな中、防災をこれまでとは違った視点で発信する人がいる。今年3月に『キャンプ×防災のプロが教える 新時代の防災術』という本を出版した、アウトドアライフアドバイザーの寒川一さんだ。アウトドアを通して災害時にも役に立つ“生きるためのすべ”を教える寒川さんが発信する、「新時代の防災」とは?

連載 キャンプの知識は防災に結びつかない、なんてない。

日本各地で起こる自然災害の発生件数と被害は、ここ数十年で増加傾向(※)にある。大規模な災害が起こるたびに人々に防災への意識が芽生えるが、「災害対策」と聞くと、どうしても面倒に思えてしまい、なかなか重い腰が上がらない人も多いのではないだろうか。今回はアウトドアのプロである寒川さんに、日常の延長としてできる「楽しい防災」について話を聞いた。

※ 2019年版「中小企業白書」中小企業庁より

2011年3月、東日本大震災。

「そこに、キャンプ道具さえあれば」

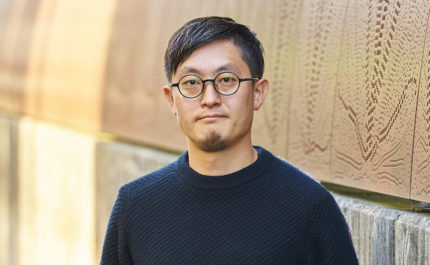

中学2年生のときにキャンプを始めてから、アウトドア歴40年となる寒川さん。現在は鎌倉で毎月スタディトレッキングというワークショップを行い、「キャンプ×防災」を世に広めるための活動をしている。しかし、そんな寒川さんでも、もともと防災について真剣に考えたことはあまりなかったのだという。

「やっていた災害対策といえば、昔使っていた登山用のバッグの中に、一般的な防災グッズである水や、乾パンなどを詰めていただけでした」

しかし、ある出来事をきっかけに、寒川さん自身が長年続けてきた「キャンプ」と「防災」をつなげて考えるようになった。それが、2011年3月11日に発生した東日本大震災だ。

当時、寒川さんは神奈川県・三浦半島にある自宅で地震に遭った。テレビを通して、リアルタイムで見ていた津波の映像。家が流れ、人が流れ、あるものすべてがなくなっていく。それを見て寒川さんは、どうにもならない「無常感」を抱いたという。

アウトドアをなりわいとしている自分に、何かできることはないだろうか──そう思いながらも、ただただ時間だけが過ぎていった。そんな中、テレビに冬の東北での避難所の様子が映し出される。

「後になればずいぶん改善されましたが、そこに映っていたのは、仕切りも何もない場所で、冷たい床の上にダンボールを敷いて雑魚寝している人たちや、お水を得るために長蛇の列に並ぶ人たちでした。そこにいる人々に“能動力を持って”というのも酷な話で、やはりどうしても受け身で支援を待つしかない状況下だったのだと思います」

そんな様子を見て寒川さんが感じたこと──それは「もしここに、キャンプ道具さえあれば……」ということだった。

「寒さをしのげるマットや、携帯浄水器、何より体育館から出てテントを建ててしまえば、人の目も気にならなくなる。また、避難所のような密閉された空間で誰かが風邪を引いたら全員にまん延してしまうし、夜に咳をしている人や泣いている赤ちゃんがいたら、寝られませんよね。キャンプの知識や技術を、もっと多くの人が持っていれば──そんな、歯がゆい思いをしたのです」

世間とのギャップに苦しんだ5年間

震災から1年後の2012年。寒川さんは「STEP CAMP(ステップキャンプ)」という名称で「楽しみながら備える」をコンセプトに、アウトドアプログラムをスタートする。

「アウトドア仲間と最初に始めたワークショップは、火おこしや、少ない水で温かい食べ物が得られる方法をわかりやすく体験してもらうなどの、アウトドアを防災に生かすものでした」

スタディトレッキングの様子

スタディトレッキングの様子

しかし、最初からそれがうまくいったわけではなかったという。

「始めてから最初の5年ほどは、自分自身が望んでいる方向性と周りが求めているものが合致せず、まるで闇の中にいるような感覚でした。『楽しみながら備える』というコンセプトで、ひんしゅくを買い、『何が楽しいんだ?』と、怒られたこともあります。震災後すぐだったので、そういう方の気持ちももちろんわかりました。しかし、僕らは防災を茶化したかったわけではなく、これまでとは違った角度でやりたかっただけなんですよね」

寒川さんが提唱する「防災×キャンプ」の根底にあるのが、キャンプで欠かせないインディペンデンス(独立・自立)だ。サバイバルの世界でいわれる「3の法則」(※)をもとに、個々人が「火おこし」「水の調達」「体温を守る」ことの3つができる状態である。そんなアウトドアの知識や道具があれば、いざというときにも、快適に生活をすることができるのではないかと、寒川さんは考える。

「防災キャンプをやっていく中でも、僕らがやっている衣食住と、一般の人たちの考えている衣食住が違うものだという現実を、目の当たりにしました。火のおこし方や浄水の仕方は、あまり一般性がなく、こちらは伝えているつもりでいるのに、見ている方はまるで手品を見ているかのようだったのです。つまり、“自分ごと”ではないんですよね」

(※)3の法則:3はそれぞれ、3分・3時間・3日・3週間(もしくは30日)という時間の単位を示し、人間が生きるために必要な基本条件「空気・水分・食糧」の優先順位を表したもの。

空気:人は空気がないと、3分しか生きられない/ 体温:人は適切な体温がないと、3時間しか生きられない / 水分:人は水分がないと、3日しか生きられない / 食糧:人は食糧がないと、3週間(もしくは30日)しか生きられない

全員でなくてもいい。一人でも、列に並ぶ人の数を減らしたい

一般的に人々がイメージする「防災」と、寒川さんが伝えたい「楽しい防災」。どうしたらその溝が埋まるのか、寒川さんは長い年月を費やし、悩み続けたという。

そして寒川さんが出した答え──それは、「諦めること」だった。

「僕は、過信していたんです。10年前の大震災で、被災地での避難生活を目の当たりにしたとき、ここにキャンプ道具さえあれば、この人たちを全員救えるのにと、思っていました。しかし全員にキャンプのスキルを覚えてもらい、そこにいるみんなに助かってもらうことなんて、できないんです」

そもそもの価値観が違う人に、いくら「アウトドアは楽しい」と言ったとしても、防災として取り入れてもらうことは難しいと、寒川さんは気づく。

「『諦める』と言ってしまったら語弊があるかもしれませんが、興味のある人が関心を持ってくれたらいい。そこが、大きな発想の転換でした。例えば、避難所に100人いて、そのうちの10人でもキャンプのスキルを持つ人がいれば、避難所にいる人数は90人になる。自分自身で生きる力を持つ人が10人いたら、その分のスペースが空き、水を受け取る順番待ちの列に並ぶ人も減らすことができるんです」

これまで行政からの依頼を受け、自治体でもワークショップを行っていた寒川さんだが、この発想の転換を機に、ワークショップのやり方も変えることになる。

「これまでは“ワークショップ参加者の数”を評価されてきたのですが、僕がやりたいのは、少ない人数でもいいから“できる人”を増やすことです。200人をたださばくようにやるより、自分の伝えたいことを体得してくれる人が一人でもいればいい。今では、万人に理解してもらえるように簡単に説明するのではなく、専門性を担保しながらも、火が燃える原理や本質をきちんと説明しています。そうすることで、緊急時に同じ道具がなくても、ワークショップで得た知識を生かして、近い性質のものを探して必要なものを作ることができます」

スタディトレッキングでは、ワークショップで使う材料を道中で拾い集めていく。着火剤も、木の皮など自然の中にあるもので代用可能なことに驚く

スタディトレッキングでは、ワークショップで使う材料を道中で拾い集めていく。着火剤も、木の皮など自然の中にあるもので代用可能なことに驚く

そんな寒川さんは今、幼稚園児に半年間かけて、火をおこすワークショップも行う。自分たちで食べ物を持ってきてもらい、自分でおこした火であぶって食べることで、「体験」を通して参加者の知恵に変えていくのだという。

「好奇心旺盛な子どもたちには時間をもっと費やしたいですね。最近は、僕がワークショップをやっていると、小さい男の子が僕の目の前にずっといたりするのですが、それだけでその日は、ワークショップをやる価値がある。『今日はこの子に徹底的に教えるぞ』という気持ちで、声を枯らしてでも自分の持っているものを全部注ぎます。一人に原理を理解してもらえるまで教えることができたら、周りの人にもどんどん広めてくれるんですよ。今僕がやるべきなのは、これを粛々と繰り返していくことですね」

〜キャンプの知識は防災に結びつかない、なんてない。【後編】へ。〜

編集協力:「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっとすてきになるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

アウトドアライフアドバイザーとして、 アウトドアの魅力と災害時にも役立つ知識やスキルを各種メディアやワークショップなどを通じて伝えている。UPI OUTDOORのアドバイザー、 フェールラーベンやレンメルコーヒーのアンバサダーなども務め、 北欧のアウトドアカルチャーにも詳しい。

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。