広く浅い人間関係には価値がない、なんてない。

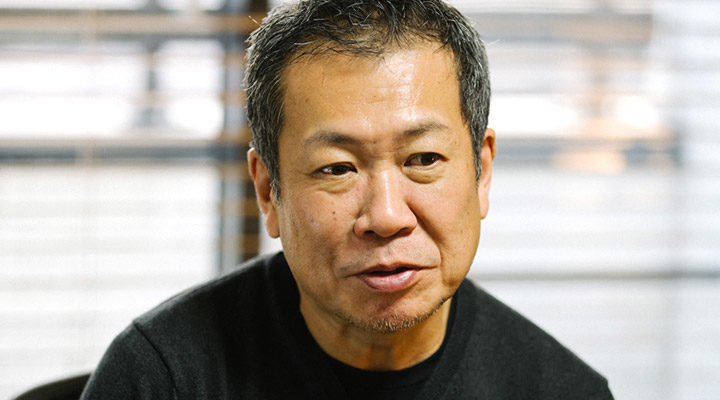

公私を問わず“狭く深い”つながりに安心感を抱く人は多い。だが暮らし方や働き方が多様化してきた昨今、人間関係の様相や築き方も変わりつつある。その中でフリージャーナリストの佐々木俊尚さんが推奨するのは、従来の価値観とは真逆の“広く浅い”つながり。世代や地域、価値観などにとらわれない、軽やかな人付き合いのあり方とは?

人間はつながりを求める生き物だ。実社会でもSNSなどのバーチャルな世界でも、人々は深い関係や絆を求め、それを実感することで安心感を得てきた。だが、フリージャーナリストの佐々木さんは従来の“狭く深い”人間関係を“広く浅い”つながりにシフト。それにより「息苦しさから解放され、世代を超えた友達ができ、小さい仕事がたくさん舞い込むようになった」という。既成概念にとらわれない発想が生まれた経緯と、絆や常識に縛られない人付き合いのあり方について話を伺った。

新聞業界の濃密なタテ社会にもまれ

コミュニケーション能力が磨かれた

生まれは兵庫の片田舎、育ちは大坂・西成。人当たりの柔らかさと快活な語り口は地元で育まれたものなのか?と思いきや、「内向的な性格でわりと無口。友達と遊ぶよりも本を読むのが好きな子供でした」と予想に反した答えが返ってきた。

目に入る本はジャンルを問わず読みふけり、大学時代はクライミングや当時始まったばかりのパソコン通信に熱中。掲示板で議論を交わしたり、オフ会で酒を酌み交わすなど、さまざまな人たちとの交流を気軽に楽しんでいたという。

好きなことに傾倒しすぎて大学は中退してしまったものの、その後は毎日新聞社に就職。本好きが高じて「自分で文章を書く仕事がしたかった」というのが本来の志望動機だったが、記者になったことで劇的に磨かれたのは、人並み外れたコミュニケーション能力だった。

「当時の新人の仕事はとにかくネタを取ってきて先輩や上司に報告するだけで、記事を書くのは中堅以上の記者の役割。僕は事件担当だったから、相手は殺人事件の容疑者とか汚職に関与している政治家といった、話したがらない人ばかり。手練手管を使って話を引き出したり、深夜・早朝に警察関係者の自宅前に待機して情報を集めたり。試行を重ねていろいろなことをやっていました」

加えて当時は社内外を問わず濃く強い上下関係が当たり前。組織内での派閥争いもザラだったため、そこでもうまく立ち回らなければならない。現代ならパワハラ扱いになり得る環境下でも精力的に働けた原動力は、新聞記者という仕事の面白さにあったという。

「全国紙なので扱っているテーマが非常にデカい。たとえば僕がガンガン仕事をしていた1995年くらいに担当していたのはオウム真理教の事件。そういう追う事件をやっていると、社内はもちろん警察官との間にも仲間意識が高まるわけですよ。だからといって濃密な上下関係が好きになれたわけではないですよ。一番は功名心のため。特ダネが取れたときの喜びが大きいから頑張っていたという感じです」

狭く深い関係に依存していては将来食えなくなると気付いた

意欲的に事件を追い続けていた佐々木さんだったが、病気を機に38歳で12年間勤めた毎日新聞社を退職し、パソコン雑誌『月刊アスキー』を発行していたアスキーに移籍。約2年半デスクを担当する。

パソコン雑誌という畑違いのジャンルを選んだ背景には、楽天やサイバーエージェントなどによるネットバブルの盛り上がりがある。「これからはインターネットが世の中を変えていくんじゃないか?」という当初の予感は見事に的中。フリーランスになってからの舞台をジャーナリズム系の総合誌だけでなく、パソコン誌へ広げることにもつながった。

単発での原稿執筆以外に連載も増え、順調に仕事をこなす日々。しかし数年後の2008年、リーマン・ショックの影響により出版不況が始まったことで、佐々木さんの中に危機感が芽生え始める。

「ジャーナリズムを生業にしている人はごく少数。だから当時は狭く深い付き合いを維持すれば仕事が成立していたんです。ところが出版不況でジャーナリズム系の総合雑誌がバタバタとなくなってしまった。パソコンの流通が一般的になったことでパソコン雑誌の存在意義も失われてしまい、書く場所もジワジワと減る事態に……。そこから狭くて深い人間関係だけで生きていくと食えなくなる。浅くてもいいからもっと広く、いろんな人と付き合っていこうというマインドにシフトしました」

金額よりも人とのつながりで仕事を受けるようになったのも大きな変化だという。

「とある若手官僚と話をしていたら『5年前に佐々木さんの本を読んだことでこの道を選びました』みたいなことを言われたんです。関わる回数は少なくても、その1回でよい関係を作っていればその縁が数年先の仕事につながることもある。だったら目先の金額じゃなくて、もっと長い目で人間関係を見てもいいんじゃないかな?と」

過去に8本あった雑誌連載は今やゼロ。意識を変えたあとに生まれた、たくさんの“広く弱い”つながりが現在の佐々木さんを支える仕事に通じている。

良好な関係性さえ築いておけば

一度きりの縁でもつながりは長く続く

“広く弱い”つながりにシフトしたことで「面倒な人付き合いから解放され、自由になった」とも佐々木さんは語る。フットワークも軽くなり、SNSで出会った若者が北九州で主催したカンファレンスや、30代の若い猟師が中心になっている東京都あきる野市の「罠シェアリング」プロジェクトに参加するなど、世代や行動範囲にとらわれない幅広い交流を楽しんでいる。

「視野が広がるだけでなく、都心にはいないような人たちともたくさん知り合えるのが楽しい」。そのきっかけのひとつにもなっているのが、東日本大震災を機に始めた多拠点生活だ。

「うちの場合は東京と福井と軽井沢の3カ所。当初の発想は東京以外にも避難場所を作ることでした。ただ2009年に『仕事するのにオフィスはいらない』というノマドワーキングの本を出した頃から“移動生活はこれからの主流になる”という概念は持っていたんですよね」

佐々木さんのライフワークはテクノロジーの進化と近代のパラダイムシフトを通じて、人間の暮らしや社会がどう変わるのかを探ること。職業的な観点も含めていろいろ考えた結果、「東京にずっと住むという選択肢にあまり意味がない」とも気づいたという。

「20世紀の頃は東京で生まれた流行が地方に流れていくのが当たり前でしたが、今は東京と地方で着ている服が全然違うなど、文化が完全に分離してきている。だから田舎で一次産業の人と仲良くなったり、都会とはまったく違う環境や文化に触れたほうが価値観の転換につながると思うんです」

とはいえ、近年では田舎へ移住したものの、文化の違いや人間関係でつらい思いをして逃げ帰ってきたというエピソードをネットニュースなどで目にする機会も増えている。佐々木さんの場合はどうしているのだろうか?

「人同士の距離が近い田舎では“うちの地域はこう”という慣習や伝統的な共同体に飲み込まれると非常に苦労する。その事態だけは避けたかったので、なるべく“面”ではなく“線”で付き合うようにしています。具体的には“町内会には入らないけど町内会の人とは仲良くする”“相手に求められたものはちゃんと渡すけど、自分からはあまり要求しない”という感じですね」

これは田舎に限った話ではないが、都会でも「人間関係で苦労する人は、相手に期待しすぎている」とも語る。

「期待するから見返りがないと腹が立つわけですよ。だからこそ自分からは求めすぎず、その時々で様子を見ながら適度な距離を置いて付き合うことが、しがらみのない関係づくりにもつながると思います」

さまざまな場所で広い人間関係を築くことは確かに魅力的だ。しかし、結びつきの弱さに寂しさや不安はないのだろうか?

1961年 兵庫県の片田舎で生まれ、大阪西成のディープな街・玉出で育つ。

1971年 母の再婚相手がトヨタ自動車の工員に採用されたのをきっかけに、愛知県豊田市に転居。

地元中学から愛知県立岡崎高校に進学。文学や哲学書に埋没した思春期をすごす。

1981年 早稲田大学政治経済学部政治学科入学。前半はロッククライミングに熱中し、後半は当時普及し始めていたパソコンを手に入れ、パソコン通信を使ったオータナティブな市民運動ネットワークの実験に参加。掲示板での議論に熱中する。

1988年 毎日新聞社に入社。以降12年あまりにわたって事件記者の日々を送る。東京社会部で警視庁を担当した際にはオウム真理教事件に遭遇。ペルー日本大使公邸占拠事件やエジプト・ルクソール観光客虐殺事件などで海外テロも取材する。

1998年 脳腫瘍を患って長期休養。翌年、糸が切れたように毎日新聞社を辞めてアスキーに移籍。月刊アスキー編集部でデスクを務める。

2003年 独立してフリージャーナリストに。以降たったひとりで事務所も構えず、取材執筆活動に邁進している。

近著に『広く弱くつながって生きる』(幻冬舎)、『そして、暮らしは共同体になる。』(アノニマ・スタジオ)など。

公式サイト http://www.pressa.jp/

Twitter https://twitter.com/sasakitoshinao

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。