地方に未来は無い、なんてない。

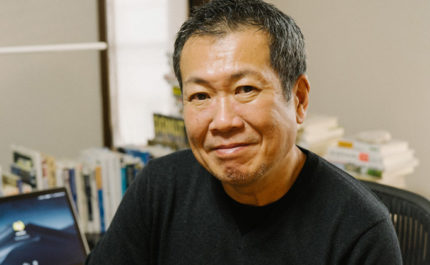

カメラマンとして働いていた大阪から、滋賀県米原市の山深い土地へ移住。動物や自然をモチーフにした切り絵作家として活動する早川鉄兵さん。「やってみてダメだったら戻ればいい」と思いながらも、移住生活は早7年。この土地で結婚した妻と、移住後に授かった子どもと3人、すっかり地域に溶け込んでいる。地方に根付き、仕事も人生も充実させる秘訣とは――。

少子高齢化で、過疎が進む日本。とくに地方では、消滅危機にさらされている市町村もある。各自治体は、若者のIターンやUターンの誘致として、さまざまな施策を打っている。しかし、地方の若者は、仕事を求めて都会に出てゆく。ゆとりあるライフスタイルを求め、地方移住を考える若者にとっては、「現実的に食べていけるのか」という不安が立ちはだかる。

大阪から滋賀の米原に移り住んだ早川さんは、移住後に始めた切り絵のほうが収入は、大阪のカメラマン時代よりも増えたという。「都会にしかいい仕事はない」という既成概念を打ち破り、家族と共に、生き生きと楽しく暮らす早川さんの地方LIFEを見せてもらった。

人生は自由。どこで何してもいいし、

できる可能性を人は持っています

石川県で生まれ育った早川さん。自然豊かな土地で、学校帰りに道草して、田んぼで亀を捕まえる子ども時代を送った。しかし、思春期に入ると、地方に住む多くの若者と同様、地元を離れたくて仕方なかった。

「あの頃は、シティーボーイに憧れてました(笑)。このまま石川にいたら、一生北陸から出られない焦りもありましたね」

大阪でファッションの専門学校に通い、卒業後、高校の被服科で教員を務めることに。楽しかったが、生徒に対してある後ろめたさをずっと感じていた。

「『ファッションってカッコいい』くらいの気持ちで大した考えもなくデザインを専攻して、フラフラと教員になってしまった自分が、生徒たちに『自分のやりたいことをやりなさい』と言っている。それってどうなんだろうと。それで、当時、興味があったカメラマンを目指すことに決めました」

自然と共に暮らすから見えてくる何かを求めて、米原へ

カメラマンに転向し、お金を貯めては仕事とは別に、好きな動物や景色などの自然を撮影しに、北海道や小笠原諸島、モンゴルなどを旅していた。ある日、滋賀県米原での撮影が入り、東京のカメラマンに同行することに。豪雪の2月から1年間、山奥で暮らす人たちの話を聞くうちに、地方に暮らす考えが初めて生まれた。当時、29歳。「そろそろちゃんとしないと」という思いにも駆られていた。

「写真映えするシーズンを狙って行って、大阪に帰ってお金を貯めてまたどこかに行くというスタイルに疑問を感じていた時期でした。脈々とその地で暮らす米原の人たちの生活を見聞きして、『自然と共に暮らして見えるもの』への興味が湧いたんです」

ちょうど米原市が地域おこし協力隊を募集することを知り、応募する。地域おこし協力隊とは、都市から地方への移住を促進する制度。米原市の場合、2年間の任務期間は経済的保障をするので、その間に起業するなり就職先を見つけるなりして、定住の土台を築く仕組みだった。しかし、当初は大阪で借りていた部屋を引き払わないでいた。

「正直言うと、カメラマンとしては、よほど大当たりしない限り、米原では食っていけないと思ってました。なので、2年間、撮りたいものを撮って、ダメだったら大阪に戻って、また真面目に商業カメラマンをやればいいという保険的な考えがあったんです」

米原でカメラマンとして働いているうちに、幼少期に母親と一緒に遊びとしてやっていた切り絵を見た人から、カタログやイベントに使いたいという申し出を受けるようになった。それ以前にも、撮影現場に子どもがいると、カブトムシなどを切ってあげていた。喜んだ子どもは、早川さんの指示を聞いてくれるようになり、現場がスムーズに回るようになった。当初はその延長線上で、好意で切っていたが、徐々に謝礼が出るようになり、やがてカメラマンの仕事を凌駕するように。市が経済的に援助してくれる2年間が終わる頃は、切り絵で食べるか食べられないかという、際どいライン。そのタイミングで、年間単位の広告案件を受注。これが決定打となり、本格的に切り絵作家に転向した。

作品のモチーフは、おもに動植物などの自然。もはや、自然に囲まれ、日常生活で野生動物に遭遇する米原の暮らしと仕事は、切り離せない関係にある。

「同じ動物でも、やっぱり都会の動物園で見るのとは全然違うんです。野生動物って、俊敏だって思われてるけど、実は鈍臭いところもあるんですよ(笑)。うっかり道に出ちゃって慌ててツルッと転んじゃうシカとか、茂みに逃げればいいものをひたすら車と同じ進行方向に一生懸命逃げていくけど、車に追いつかれちゃうイタチとか。そういう姿を、作品のためにわざわざ山にこもるわけでもなく、暮らしの中で見られて、引き出しに溜まっていくのは、自然の近くに暮らしているからこそ。この地域と結びついてないと、僕の表現は生まれないし、仕事ができないでしょうね」

地方にはデメリットもある。でも、「天国って、きっとこういうところなんだろうな」

アトリエとして、廃校になった小学校の図書館や階段の踊り場を借りている。都会で借りたらいくらかかるのか途方に暮れそうなくらい広々とした贅沢なスペースだ。「地方には、土地はたくさんありますから」と笑う早川さん。そこから車で30分ほど行き、ぐっと山深くなった集落に自宅がある。築100年以上の民家で、自ら手を入れながら、妻と3歳の娘と暮らしている。夜になるとあたりは真っ暗。天の川が浮かび上がり、月明かりが窓から差し込む。都会とはまるで違う環境に、大阪で生まれ育った妻は戸惑わなかったのだろうか。

「移住した頃は、まだ結婚してなかったんですけど、『信号機まで車で15分かかる』とかいろいろ米原のことを聞かされました。でも、どれだけ説明されたところで、行ってみなわからんって感じで一緒に来たんです。そうしたら、大阪とはまったくの別世界(笑)。でも、違う世界に来たんだと思って生活してみると、すべてが新しくて、特別不便に思うことはなかったんですよね」と妻の由佳理さん。

都会の便利さや価値観を持ち込まず、移住した早川夫妻。いまでは、家族3人、すっかり地域に溶け込み、人の温かさを感じながら暮らす。

「家族ではないけど、赤の他人でもない。言葉にするのは難しい人間関係で成り立っているコミュニティで、外から見れば閉鎖的に感じるかもしれません。でも、僕の居場所はここだって実感するんですよね。仮に東京で大きな仕事に失敗しても、村に戻れば、みんなが味方でいてくれる漠然とした安心感があるから、またチャレンジしに都会に行けるんです」

言うまでもなく、地方の暮らしは、メリットやきれいごとばかりではない。「デメリットを言い出したらきりないですよ(笑)」と早川さん。米原の冬は厳しく、朝2時間の雪かきがかかせない。コンビニも近くにない。集落の会合が多いのは、人によっては負担だろう。地域ならではのコミュニケーション能力も求められる。なんでも真に受けるのではなく相手の真意を読み取る力なども必要だという。

「でもね、いい季節に、玄関を開けて、山の緑と空と、流れる雲を見ていると、『天国って、きっとこういうところなんだろうな』って思うんですよね」

人生は、どこで何をしてもいい

地方で暮らしていて、仕事上の不便さを感じることはとくにないという。インフラが整備され、大阪にも東京にも日帰りで打ち合わせに行ける。データのやり取りもネットでできてしまう。

「僕の仕事の半分は、東京や大阪とか大都市からの依頼。もう、都会に住んでなければ、仕事はできないってことはないんです。今は、都会か地方か、自分たちが好きに選べる時代で、“どこで”仕事をするかよりも“誰と何を”するかのほうが大事なんじゃないかと思います」

早川さんのように、地方で仕事をしたいけれども、新しい一歩を踏み出せないでいる人には、どんな言葉をかけるか尋ねてみた。

人生って想像以上に自由で、どこで何をしたっていいし、できる可能性を人は持っていると思ってます。そして、仕事は、けっしてしんどいことをする対価としてお金をもらうことじゃない。米原に来てみて、しみじみそう感じます。そのことを、この地で、楽しく切り絵の仕事をしている僕の姿でもって、娘に伝えていきたいですね

1982年生まれ、石川県金沢市出身。高校卒業後、大阪でファッションの専門学校に進学。デザインを学び、高校の被服科の教員として働く。24歳でフリーのフォトグラファーに転身したが、29歳で滋賀県米原市に移住。切り絵作家として活動をスタートさせる。近年の仕事に、日産自動車とのコラボカレンダーや大阪の「生きているミュージアムNIFREL」での展示などがある。

みんなが読んでいる記事

-

2019/12/10言葉や文化の壁を越えて自由に生きることはできない、なんてない。佐久間 裕美子

2019/12/10言葉や文化の壁を越えて自由に生きることはできない、なんてない。佐久間 裕美子言語や国境、ジャンルの壁にとらわれない執筆活動で、ニューヨークを拠点にシームレスな活躍をしている佐久間裕美子さん。多くの人が制約に感じる言葉や文化の壁を乗り越え成功をつかんだ背景には、やりたいことや好きなものを追いかける熱い思いと、「見たことがないものを追い求めたい」というあくなき探求心があった。

-

2024/09/30

2024/09/30 違っていてはいけない、なんてない。LIFULL HOME'S事業本部 マーケティング マネジャー 遠藤 夏海

違っていてはいけない、なんてない。LIFULL HOME'S事業本部 マーケティング マネジャー 遠藤 夏海ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLには、業界の常識を変えたい、世の中に新しい仕組みをつくりたい、という高い志をもつ同志たちが集まっています。LIFULLの描く未来の実現や個人が解決したい社会課題への取り組みなど、多様なLIFULLメンバーのこれまでの「挑戦」と「これから実現したい未来」を聞く、シリーズ「LIFULL革進のリーダー」。今回はLIFULL HOME'S事業本部 マーケティング マネジャーの遠藤 夏海に話を聞きます。

-

2021/07/20子育て支援は貧しい人だけのもの、なんてない。【前編】湯浅 誠(ゆあさ まこと)

2021/07/20子育て支援は貧しい人だけのもの、なんてない。【前編】湯浅 誠(ゆあさ まこと)今の親たちは毎日相当なエネルギーを使っています。心休まる時間もありません」。そう話すのは、ホームレス状態の人々や失業者への支援など、長年日本の貧困問題に取り組んできた社会活動家・湯浅誠さん。現在は、東京大学先端科学技術研究センター特任教授、そして認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」の理事長を務め、子どもの“貧困問題”に取り組む。貧困は「自己責任」――そんな言葉と向き合ってきた湯浅さんに、今の日本の子育ての在り方について、お話を伺った。

-

2025/01/28住まいは不動、なんてない。道を切り開く体験を通じて、自分らしい生き方と人生の価値が見えてくる高橋愛莉・酒井景都

2025/01/28住まいは不動、なんてない。道を切り開く体験を通じて、自分らしい生き方と人生の価値が見えてくる高橋愛莉・酒井景都「THE LIONS JOURNEY」プロジェクト推進に携わった株式会社大京「THE LIONS 2050」ディレクターの高橋愛莉さんと、鎌倉でこだわりの家に住むモデル・デザイナーの酒井景都さんの対談第1回。人生の価値を高める上質な暮らしや豊かな時間について語ります。

-

2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】

2022/06/06ジェンダーレスとは?ジェンダーフリーとの違いと社会の動き【前編】ジェンダーレスという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。この記事では、ジェンダーレスの意味やジェンダーフリーとの違い、ジェンダーレス社会の実現に向けた取り組み、ジェンダーにとらわれず自分らしく生きることの大切さについて紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。