健康にも影響を及ぼす『エイジズム』-何歳になっても未来に向かって生きることが大切と語る、Dave Martinさんのエイジズム論-

レイシズム、セクシズム、ルッキズム......差別を指すさまざまな“イズム”をメディアで耳にすることが多くなった。しかしそのなかで、「エイジズム」はあまり知られていない。

「エイジズムとは、othering(アザリング)です」。そう話すのは、イギリスを拠点に複数の組織でエイジズムに対する活動を行うアーティストのDave Martinさん。Daveさんはエイジズムの文脈でotheringを「年齢を理由に誰かとのあいだに距離をつくることです。時には、自分自身に対してもです」と説明する。

誰もが経験しうるのに、意識されることの少ない「エイジズム」とは?

私たちは日常的に、つい無意識に年齢に関するネガティブな言葉を発している

LIFULLが全国18歳以上の男女2,000人を対象に調査した「エイジズムに関する調査」によると、回答者の約8割が「エイジズム」という言葉を聞いたことがないと答えた。高齢化社会といわれる日本において多くの人が経験し得るエイジズムだが、これまであまり注目されてこなかったことが伺える。けれども、それは確実に、私たちの日常のなかに潜んでいる。

高齢化社会における課題に取り組むイギリスの慈善団体Centre for Ageing Betterは、エイジズムを3つのタイプに分類する。1つ目は制度的エイジズム。これは、職場や学校、政府の方針など、私たちの暮らしを支える制度そのものに組み込まれた差別。2つ目は対人的エイジズム。人と人とのあいだで生じる偏見や差別だ。そして最後のひとつが、 内面化されたエイジズムである。

「この歳でこんなことをしているべきじゃない」「この歳でこんなことはできない」。思い返せば、ふとした瞬間に、自分自身にそんな言葉をかけていたことはないだろうか?

本取材ではDaveさんに、欧米でのエイジズムの現状や対策、そして私たちが年を重ねることとどう向き合えばいいのかについて話を聞いた。

自分も持っていた無意識の偏見

Daveさんが初めてエイジズムの問題に直面したのは、1996年。もともと地方自治体で子どもの遊び場に関するプロジェクトに取り組んでいた彼は、やがてその自治体でレジャー担当の副部長になった。そして、自治体・保健当局・複数のボランティア団体と協力して行う高齢者支援リサーチプログラムの監督を依頼されたのだ。きっかけは、地域で起こった孤独死だったという。公営住宅で一人暮らしの方が亡くなり、発見されたのが2年後だった。高齢者支援に関わってこなかった、まったく新しい視点を持つ人に託したいという関係者たちの強い希望から、Daveさんが抜擢された。

「かなり大きな転換でしたが、私は子どもに関する分野から、高齢者支援の分野に携わるようになりました。そこで自分自身が『高齢者』に対して持っていた無意識の偏見に衝撃を受けました。多くの高齢者やその周辺の問題に関わるうちに、自分がどれほど高齢者を『自分とは別の存在』として切り離し、見ないようにしていたのかに気づかされたんです」

子どもや若者については役所で活発に議論が行われたのに対して、高齢者に関することは諦めのムードが漂っていたと振り返る。特に顕著だったのは、レポートの文面の違いだった。教育や若者に関する記述は前向きで希望に満ちていて、改善を検討しているのに比べ、高齢者について書かれたものは、罪悪感や悲しみに満ちたトーンだった。そこにあるのは、「申し訳ないけど、これ以上はできない」といった雰囲気。

自治体が提供する公共サービスの調査をさらに進めると、図書館や公園の利用者の多くは高齢者であり、突然、「高齢者」の存在が見えてきた。この発見に、Daveさんは大きなショックを受けたという。

Daveさんは「思い出すと笑ってしまうのですが……」と前置きし、実体験としてエイジズムを初めて感じたのは、ロンドンの地下鉄でのことだったと振り返る。当時、誰かに席を譲られるほど自分が年を取っているとは思っていなかったが、実際に席を譲られて少し驚いた。

「もちろん親切からくる行動でしたが、公共の場で、私は『高齢者』になってしまったのだと感じました。そして、自分のアイデンティティの一部が剥ぎ取られたような感覚に襲われました。特に男性として、男性らしさや自立性を失った感じがしたんです。突然、誰かが私を世話しなければならない存在だと思われるようになった感覚でした」

このような気づきや経験を経て、彼は30年近くエイジズムの問題と向き合ってきた。

エイジズムは健康に影響する

エイジズム(年齢差別)はあまり注目されない問題だが、研究によると、それが身体的および精神的な健康に実際に影響を及ぼすことがある。WHO(世界保健機関)によると、子どもはわずか4歳の頃から、自分の属する文化における「年齢に関するステレオタイプ」を認識し始めるという。そしてそのステレオタイプは、他の年齢層に対する感情や行動に影響を与えるだけでなく、やがて自分自身の年齢観としても内面化されていく(参照元:WHO)。

イェール大学の心理学者ベッカ・レヴィ(Becca Levy)が率いる研究によると、「加齢に対して前向きな自己認識を持つ人は、否定的な自己認識を持っている人よりも、平均で7.5年長生きする」と報告されている*1。さらに、約5,000人の高齢者を対象にした別の研究では、「年齢に対する肯定的な認識」が認知症のリスクを大きく下げることも示された。この効果は、認知症の高リスク遺伝子を持つ人々にも当てはまり、肯定的な年齢観を持つ人は、否定的な年齢観を持つ人に比べて、認知症を発症する可能性が約半分であることが明らかになっている*2。

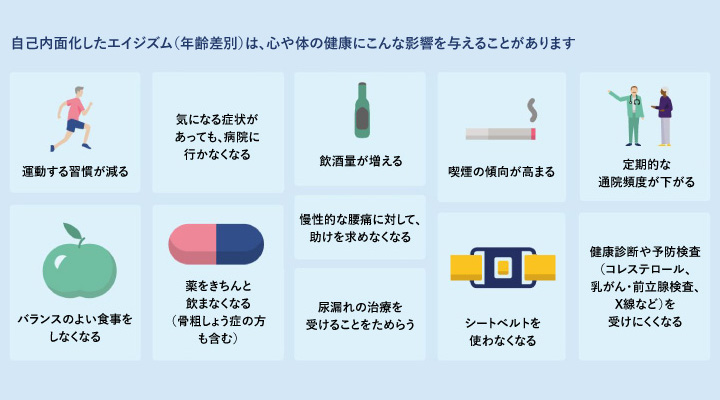

出典:「Ageism:What’s the harm?」 published by Centre for Ageing Betterより、21ページ目「Self-directed ageism negatively impacts」を日本語表記(LIFULL STORIES編集部訳)に変換して使用しています。

出典:「Ageism:What’s the harm?」 published by Centre for Ageing Betterより、21ページ目「Self-directed ageism negatively impacts」を日本語表記(LIFULL STORIES編集部訳)に変換して使用しています。

こうした研究からも明らかなように、自分自身にも向けられるエイジズムは健康にも害を及ぼす深刻な問題だ。Daveさんも、この「内面化されたエイジズム」の危険性を強調する。

「一つの例として、最近では日常生活のなかでテクノロジーを使う場面が増えていますが、『年寄りがテクノロジーを使いこなすのは無理だ』という自虐的な風潮が根強く存在しています。そのため、多くの高齢者は『年をとっているから、どうせできない』と自分で思い込んでしまい、不安を感じて試そうともしなくなります。自信を失い、それが自己評価を下げる結果にもつながってしまいます。実際、11歳の孫とこの話をしていたとき、彼は『新しいテクノロジーだったら僕も分からないよ』と言っていましたが、その通りなんですよね。年齢に関係なく、新しいことには誰だって不安を感じるものです。それなのに、『年寄りには無理』と思い込んでしまうことが、自分の可能性を狭める原因になってしまうんです」

また、エイジズムにおける議論をするうえで、忘れてはならないのが「インターセクショナリティ」である。アメリカの法学者で活動家のキンバリー・クレンショーが提唱したこの概念は、人種や性別、階級など複数の属性が交わさることによって生じる差別や抑圧を指す。

例えば、同じ年齢の男性俳優と女性俳優を比べた際に、メディアやSNSで女性の方が年齢を理由に見た目を攻撃されることが多いのは言うまでもない。それには、セクシズムを理由に女性の方がルッキズムの対象になりやすいという背景がある。

「私たちが主張したいのは、人生全体を通して、インターセクショナリティの視点で物事を捉える必要がある、ということです。つまり、もし若い頃からすでに人種、ジェンダー、セクシュアリティ、障がいなどに関する問題を抱えているとしたら、年をとったときには、そこにエイジズムも加わって、その人への抑圧がさらに重なってしまうということなんです」

「生き続けたいけど、歳はとりたくない?」

それでは、Daveさんはどんな方法でエイジズムと闘っているのだろうか。一つに、Centre for Policy on Ageingでの活動があった(2024年に閉鎖された)。同組織によるプロジェクト「Transitions in Later Life」では、ストーリーテリングやコーチングなどを通して高齢期におけるレジリエンス(困難に直面したとき、しなやかに回復し、前に進む力)について学ぶ機会を提供していた。Daveさん自身もコーチングを勉強し、コーチとして参加していたそうだ。

「これまで30年近く高齢者と関わる仕事をしてきているので、すでに『高齢者』の課題には詳しかったのですが、“今まさに”定年を迎えるという定年の年代の方々と初めて話す機会があり、気づいたことがあります。それは、『年金生活者としてどうあるべきか』という思い込みです。『私はもう仕事をしていない』『年金生活者という役割を引き受けることになった』『では私は何をすべきなのだろう?』というような感覚で、彼らが前に進むのを妨げているようでした。この思い込みは定年を迎えて急に生まれたものではなく、人生を通して形成されていった考えだと思います。そこで私たちは、エイジズムは、人生全体を通じて考える問題として捉えるべきだと気づいたのです」

今の自分をどう感じているか。今の自分のどんなところに価値を感じ、他者のどんなところに価値を感じるのか。それを、高齢者になって突如考え始めるのではなく、若い頃から一生続けていくことが重要だと、Daveさんは強調する。

Daveさんは街頭インタビューやキャンペーン活動にも関わってきた。『Ageism is bad for your health and wellbeing(エイジズムは健康と幸福に悪影響を与えます)』と書かれたステッカーや「I love Ageing(私は年をとるのが好き)」と書かれたバッジをつくり、街中で人々に配ってきた。これらのツールをきっかけに、「このメッセージについてどう思いますか?」と問いかけると、興味深い返事が返ってきたという。

「みんな『生きることは好き』と言うんです。でも『年をとること』が好きかと聞かれると、しっくりこない。内面化されたエイジズムによって、年をとることをネガティブで悪いものとして結びつけてしまっているからですよね。 心のなかですごく葛藤しているんですよ。だから、たとえ『生き続けたい』とは思っていても、『年をとること』は好きになれないんです」

Every day is a school day

それでは、私たちは年をとることに対してどう向き合えばいいのだろうか。Daveさんは年をとることに対する考え方のシフトが重要だと話す。

「私たちはついこう考えがちなんです――『人生のどこかでピークを迎えて、そこからは下り坂になって、若さを失ってしまう』と。そして、『まあ、なんとかやっていくしかない』と諦めの姿勢をとる。でも、もしその考え方を変えられたら、と思うんです。『Every day is a school day(毎日が学校の日)』 という言葉があるんですけど、まさに、人生とは生きることであり、成長することだと捉えるべきです。人生では本当にいろんな理由で物事が変化しますよね。それはどんなタイミングでも起こり得るし、その変化が私たちに与える影響も人それぞれです。それでも、『今この瞬間』だけでなく、『これから先を生きる』という感覚も大切にしてほしい。何歳になっても未来に向かって生きるということが大切です」

子どもや若者に対してよく聞かれる「将来何をしたい?」という質問は、年を重ねるうちにいつしか聞かれなくなる。しかし、一定の歳になったからといって未来がなくなるわけでは決してない。

社会的・文化的な「年を重ねること」への認識に、個人として内側から向き合い、抗っていくこと。そして同時に、この問題に対して自分ごととして主体的に行動することの大切さを、Daveさんは最後に語ってくれた。

「私たちは『誰かが何かをすべきだ』と思いがちなんですよね。『政府がもっとちゃんとすればいいのに』とか、『あの人たちがやるべきなのに』とか言って、文句ばかり言う。でも本当に大切なのは、自分自身が何をするかなんです。すべては自分の内側から始まる。その次に重要なのは、友人や職場、家族との関わりのなかで、年齢に関する話題が出てきたときに自分がどう行動するか、です。周りの人がエイジズム的な発言をしたときに、私はなるべくやわらかく指摘するようにしています。たとえば、『ちょっと待って、それってどういう意味?』と優しく聞き返すんです。私たちは日常的に、つい無意識に年齢に関するネガティブな言葉を発してしまっている。でも、そういうところにこそ目を向けて、自分の言動を見直していくこと。それが、これから必要な変化なんです。それは、時に楽しい作業でもあるんですよ」

*1 Levy, B., Slade, Martin D., Kasl, S. V., Kunkel, S. R., (2002), Longevity increased by positive self-perceptions of ageing, Journal of Personality and Social Psychology, 83, no.2, 261-270

*2 Levy, B., Slade, Martin D., Pietrzak, Robert H., Ferrucci, Luigi(2018)「Positive age beliefs protect against dementia even among elders with high-risk gene」PLoS ONE, 13(2): e0191004. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191004

執筆:南のえみ

撮影:岩田エレナ

「The Centre for Policy on Ageing」でCalouste Gulbenkian Foundationが主催する「Transitions in Later Life」プログラムの一環として、CPAプロジェクト「Restor(y)ing Retirement」に携わる。また、社会的想像力を育む非営利団体「Canopy」のディレクターである Dr. Hannah McDowall(ハンナ・マクダウル博士)と共に、高齢化との関係を再構築し、すべての世代に対して創造的なアプローチを促進するために活動している。

現在、彼らは特に、内面化されたエイジズムに焦点を当て、高齢化とエイジズムに対する態度を変えるためのライフコースアプローチを模索。高齢化に対する偏見をなくし、すべての世代が高齢化とのより良い関係を築けるよう支援している。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」