おじいちゃんが人気YouTuberになるのは無理、なんてない。

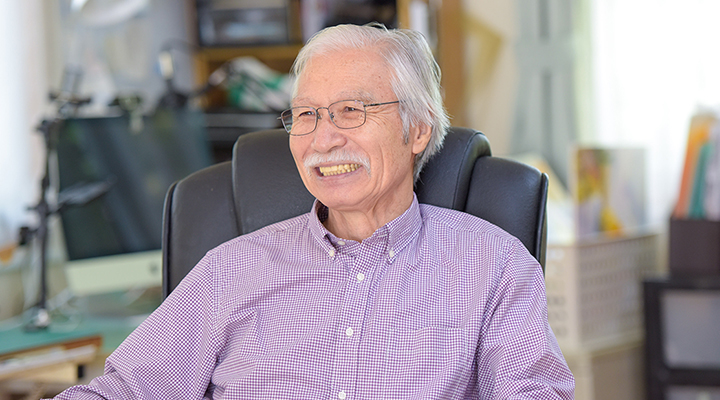

70歳でYouTubeを始めた水彩画家の柴崎春通(しばさき・はるみち)さん。YouTubeチャンネル『Watercolor by Shibasaki』は、約5年間で登録者数148万人に達した。今や、おじいちゃん先生と呼ばれる人気のYouTuberだ。当初は、透明水彩の魅力を伝えたいという思いで動画を作っていたが、登録者数が増えるにつれて、柴崎さん本人に癒しを求めている視聴者が多いことに気が付いたという。

※この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の近藤サトさん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。

1947年、千葉県の外房にある農家の長男として生まれた柴崎さん。子どもの頃から絵が上手く、高校卒業後は決まっていた県庁への就職をやめて、東京に出て絵の専門学校に通った。大学卒業後は絵画指導の職に就き、絵の講師と実家の農業の手伝いで多忙な日々を送る。40歳の時にバックパッカーデビューをして、時間を見つけては海外を訪れて世界40カ国を巡ったという。

2017年から始めた柴崎さんのYouTube動画が、世代も性別も国境も超えて人々の琴線に触れ人気を博す理由は何か? 話を聞くうちに、歳を重ねたからこそ出せる味わい深さが人気の要因だと分かってきた。

僕は、死ぬということが非常に身近な状態にある。だから、今年1年が本当に貴重なんだよという気持ちで話しています

したいことばかりやってる爺さんになら、話せる

人気のYouTubeチャンネルの主体は若い世代で、年配のYouTuberはまだまだ少ない印象だ。そんな中で75歳(2022年9月取材時)の柴崎さんは、当初から自分で立てた企画の動画を配信してきた。

「僕の場合は『70代の爺さん』というキャラクターを土台に、普段から好きで楽しいと思いながらやっている絵描きを、YouTubeを介して皆さんにお見せしています。これまでの70年間の経験を僕なりの表現でいろんな形にしてお見せしているので、まだまだ、引き出しは沢山あると思ってます。」

YouTubeを始めた当初は、透明水彩の描き方の発信を続けていたが、数年経った頃から動画に寄せられるコメントが変化してきたという。今でもそうだが、柴崎さんはほぼ全てのコメントに目を通し自分で返信をしているため、コメントを介したコミュニケーションから視聴者が求めているものを把握しやすかったのだろう。透明水彩の描き方だけでなく、身近な道具を使った絵の描き方など気楽に見られる動画を増やしていった。

「絵を習いたい・勉強をしたいというコメント以外に、僕が絵を描いているところを見たい・僕の話を聞くと癒されるという意見が増えてきました。僕はずっと講師をやってきたので、講師も生徒もお互いの気持ちが一番大事ということは分かっていました。一方的に指導して時間内に絵を仕上げて終わりではなく、お互いに補完し合うようなアツい心の積層を大事にすると、楽しく心の交流ができます。今はそれをYouTubeのコメントを介して交流していると捉えて、絵を通したものの感じ方まで企画の幅を広げるようになりました」

年を追うごとに、YouTubeに寄せられるコメントは長くなっていった。「今は仕事が苦しいけれど、動画を見たら落ち着いた」「将来は絵を描く仕事をしたいが、親が反対をしていて辛い」など心境を吐露する手紙のような内容も多い。なぜYouTubeのコメント欄というオープンな場で、一種のセラピーのようなコミュニケーションが生まれているのだろうか?

「僕が年寄りだから、話しやすいのだと思います。それに、僕は好きなことしかしてこなかった。嫌なことをすると、自分を嫌いになっていくから。でも、普通に生きていると、学校でも会社でもしたくないことをしなきゃいけない。それって疲れますよね。

そんな時に、やりたいことばっかりやっている爺さんがいると『ちょっと聞いて』となるのだと思います。今は絵を描いてお見せするだけでなく、視聴者の側で人生の少し先輩として同伴できる人間になれたらいいと思っています」

おそらく148万人という登録者数が示す人気は、視聴者に寄り添う姿勢が評価されているだけではない。「コメントに書く文章でどこまで伝わっているか分からないが」と前置きをしながら柴崎さんが語ったことは、歳を重ねて経験したからこその重みがある思いだった。視聴者は、こんな柴崎さんの思いを敏感に感じ取っているのだろう。

「僕はこれまでにいろんな病気にかかっていて、心臓手術は6回したし、大腸がんも患いました。『もうダメだ』と思いながら、騙しだまし今も生きている。だから、切羽詰まった状態で生きている人の気持ちが感覚的に分かるんです。ストレッチャーに乗せられて手術室に入る気持ちとか、もう死ぬんだなという本能的な気持ちは、体験しないと理解できないと思う。僕は、死ぬということが非常に身近な状態にある。だから、『今年1年が本当に貴重なんだよ』とよく話すし、その気持ちでコメントをしています」

どうやって歳をとるか? 柴崎さんからのアドバイス

若いうちでも年齢を重ねることに漠然とした不安を感じるのは、肉体的な衰えとともに、精神的にも諦めることが増えてくる予感がするからかもしれない。

加齢について75歳の柴崎さんがどう乗り越えているのか聞いてみると、50代までは「本当に無茶な体の使い方をしていた」と振り返る。60代になり心臓の病気で倒れてから無茶がきかなくなり、75歳になった今は、目がついてこないため、夜は絵を描くことができないそうだ。

「人というのは、進めない道に直面すると違う道を探すようになっているみたいです。僕は、体に無茶ができなくなってから、頭の中でものを考えることが多くなりました。『あの場所に行って絵を描こう』ではなく、イメージの中で展開して創作ができるようになってくるんです。それは、今まで気が付かなかった考え方ができるようになったり、ものごとを俯瞰して見られるようになったからだと思う。頭の中は無限で、イメージでは宇宙の彼方まで行けます。

だから若い時は、体を使っていろんな経験をしたほうがいいと思います。少しでもお金と時間があるのなら、ただ遊ぶとかモノを買うのではなく、経験を積むことを選ぶ。経験は人生の肥やしになります。自分の足で踏みしめて、見て味わって触れたものは、身体的なベースが減退するにつれて頭の中で整理されてくる。経験している時は理解できないことが、ずっと後になって『こういうことか』と深く感じることができます。経験に勝る財産はありません」

世代間の分断は、殻を破ることで超えられる

YouTubeを含むソーシャルメディアは、まだまだ「若い人のもの」と認識されがちだ。そして、社会を見渡せば「若い人がやること」「老人がいる場所」など世代によって行動や居場所を限定する動きがある。近年は老害という言葉まで出てきて、世代間の分断は進んでいるように感じる。YouTubeを通して世代を超えたコミュニケーションの場にいる柴崎さんは、この状況をどう捉え、どう対処しているのだろうか?

「世代間の理解が進んでいないのが問題だと思います。少し世代がずれると『言葉づかいが嫌だ』『ファッションが変だ』……と、意志の疎通をせずにお互いを異星人にしてしまう。みんなが個人の権利を我がままに主張するだけで、相手の価値を認めていないんです。それで、老人をひとくくりにして老害と呼んでしまうのだと思います」

では、今後は世代間の分断がさらに深まってしまうのだろうか? 最後に柴崎さんは、そうならないための考え方を示してくれた。

「老人の立場から老害を何とかしようとするなら、社会に自ら出て行く方法を探さなきゃいけない。みんながそれぞれのグループで垣根をつくっているのだから、その垣根を乗り越えていく努力が必要です。

乗り越え方は、できることからでいいと思います。携帯電話を持っているのなら、仲間を探して出かけてみる。少しでも興味が湧いたことをYouTubeで見てみるのもいい。自分の文化の範囲内でいいから視野をリフレッシュして、少しずつ外の世界に出てみるんです。足腰が動かないなら、インターネットの中で世界に出てみる。そうやって、老害と呼ばれる老人から一歩を踏み出すんです。

ただ、自分に垣根をつくっちゃうのは老人に限らないかもしれません。若い人でも、自分の殻に閉じこもって孤独を感じている人は多いと思います。誰でもそうですが、自分が持っている価値観がありますよね。10代は10代の価値観を、40代は40代の価値観を持ち、その価値観は違うわけです。その価値観のまま自分の殻に閉じこもり、理解しやすい人と集まって50代・60代を過ごしていくと、疎外的な立場に押し込められてしまう。そして、70代・80代になった時に老人というカテゴリーに入り、老害と呼ばれる立場になってしまう。

そうならないために、老人に限らずみんなが自分の殻を破って、垣根を超えて、違う世代の中に入っていく努力をしていく。小さくてもいい。無理をせず、楽しいことをやってみるところから始まるのだと思います」

取材・執筆:石川歩

撮影:白松清之

1947年千葉県生まれ。1970年和光大学芸術学科卒。荻太郎、中根寛に師事。2001年文化庁派遣在外研究員としてアメリカに留学し、The Art Students League of New York等で水彩の研究を行う。チャーリー・リードと親交を結ぶ。日本美術家連盟会員。元Salmagundi Art Club会員(米国)。元講談社フェーマススクールズ絵画科講師。

YouTube Watercolor by Shibasaki

Instagram @shiba_watercolor

Twitter @shibasaki_art

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。