【前編】増加する高齢者の孤独死とは? 1人暮らし高齢者が抱える課題の実態

日本では誰にも気付かれることなく1人で亡くなる「孤独死」が増えています。特に、高齢者の孤独死には日本社会が抱えるさまざまな問題が関係しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大を要因とする外出自粛や失業などから、孤独や孤立の問題が浮き彫りになりました。これに対して政府は孤独・孤立は個人ではなく社会全体で対応すべき問題と捉え、2021年に孤独・孤立対策担当室を設置し、官民一体となった取り組みを進めています。孤独や孤立から生じる諸問題が深刻であることの裏返しであり、「孤独死」はその象徴ともいえるでしょう。

この記事では下記の4点を解説します。

前編

後編

見過ごせない高齢者の孤独死の現状

「孤独死」には定まった定義はありませんが、主に1人暮らしの人が誰にも気付かれることなく1人で亡くなり、長期間それに気付かれない状態を指します。孤独死と似た言葉に、行政などで使われることが多い「孤立死」があります。孤立死は、特に長期間発見されないことを重視しており、普段から周囲との交流がなく、社会や地域から孤立した状態であるというニュアンスが強いといえるでしょう。

内閣府の「高齢社会白書(平成30年版)」によると、2015年における一人暮らしの65歳以上人口に占める割合は男性で13.3%、女性で21.1%でした。今後もその割合は増加が予想されており、2040年には男性で20.8%、女性で24.5%に達するとされています。

※出典:3 家族と世帯(第1章 第1節)|平成30年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

1人暮らしの高齢者が増加している背景には、さまざまな要因が関係していると思われます。経済的に1人暮らしが可能なことや生活環境に満足しているなどの理由以外にも、家族を頼れなかったり家族がすでに亡くなっていたりすることも挙げられます。

かつて、子どもや孫たちと3世代で住む高齢者も多くいましたが、核家族化が進むことで高齢者の単身世帯や夫婦世帯が増え続けています。

しかし、1人暮らしが長期化し、長時間誰とも会わない時間が多くなると、何かあった場合にそのまま死を迎えることにもなりかねません。孤独死は年々増加し、社会問題となっています。国土交通省の調査によると、2003年時点では65歳以上の高齢者による孤独死は1,441件でしたが、2018年には3,867人と15年でおよそ2.7倍増加していることがわかりました。

※出典:4 生活環境(第1章 第2節)|令和3年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

※出典:死因別統計データ 国土交通省

なぜ増加する? 高齢者の孤独死の原因

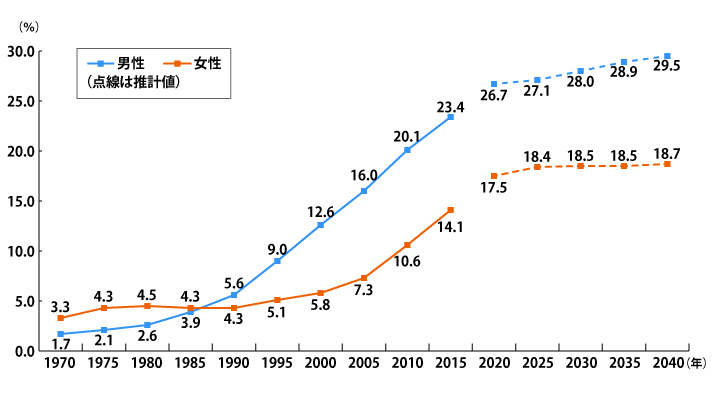

高齢者の孤独死を招く原因の一つは、未婚者の増加です。50歳時の未婚割合(45~49歳の未婚率と50~54歳の未婚率の平均)の推移を見ると、1970年は男性1.7%、女性3.3%でしたが、2015年には男性23.4%、女性14.1%とそれぞれ上昇しています。

※引用:第1部 少子化対策の現状(第1章 3) 令和3年版 少子化社会対策白書: 子ども・子育て本部 – 内閣府

それと連動するように単身世帯も増え続け、前述のように特に高齢者層の単身世帯、いわゆる独居老人の割合は上昇しています。

※出典:『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)

ただ、単身世帯であっても家族や地域社会とのつながりがあれば、孤立を避けられるのではないかと考えられます。なぜ、高齢者の単身世帯は孤立してしまうのでしょうか。

内閣府は「高齢社会白書(2010年版)」で、高齢者の社会的孤立の背景として以下の項目を挙げています。

- 雇用労働者化の進行

- 生活の利便性の向上

- 暮らし向きと社会経済的境遇

「雇用労働者化の進行」とは、企業に雇用されて働く労働者は職住が分離し、農業や自営業と比べて地域との結びつきが浅くなることです。また、「生活の利便性nの向上」では、インターネットなどを利用することで、家族や地域の人たちと交流しなくても衣食住について困らなくなったことが挙げられます。さらに、男性の1人暮らしでは「困った時に頼れる人がいない」と答えた人が24.4%であり、特に単身男性の社会参加の希薄さが見て取れます。

周りとの交流は健康状態が悪化したり、経済的に困窮したりした時こそ必要です。しかし、1人暮らしや健康状態が良くない高齢者や、未婚や離別した高齢者は、家族や近隣とのコミュニケーションが激減し、他者に頼ることができず、孤独死を迎えるリスクが高いと考えられます。

特に男性の場合は地域や社会とのつながりが弱く孤立しがちです。今までは全体的な傾向として夫婦において男性の方が年齢が高く、かつ平均寿命が女性の方が長いために男性が1人暮らしになることは多くありませんでした。上述のように未婚率の上昇や核家族化の進行により、今後は男性の孤独死・孤立死の問題がより深刻になることが懸念されます。

※出典:第1章 第3節 1社会的孤立に陥りやすい高齢者の特徴|平成22年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

※出典:第1章 第3節 2 (4)暮らし向きと社会経済的境遇|平成22年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

後編へ続く

株式会社こころみ代表取締役社長。認定NPO法人カタリバ監事。株式会社テレノイドケア顧問。2013年6月、株式会社こころみを設立。高齢者向け会話型見守りサービス「つながりプラス」、親のための自分史作成サービス「親の雑誌」などを展開。また「聞き上手」を軸にした事業展開を行い、企業向け業務改善支援等を実施している。「コミュニケーション」と「高齢者マーケティング」の専門家として数々のセミナーや勉強会に出演中。

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」