【後編】高齢者の生きがいとは?60・70歳シニア世代の働く意欲と年齢との向き合い方

「人生100年」といわれる時代において高齢者の生きがいは非常に重要なテーマです。高齢者の生きがいを満たしていくには、社会や周りの人たちのサポートも必要ですが、高齢者自身が積極的に社会とつながり交流していくことが大切です。

その一つの要素として“働き続ける(活躍し続ける)”ということも有効な視点です。この記事では以下について解説します。

前編

後編

人生100年時代のシニア世代はどう生きるのか

老後はゆっくり過ごしたいという方がいる一方、経済的な不安を感じて定年後も働く(働かざるを得ない)選択をする人も増えていくかもしれません。

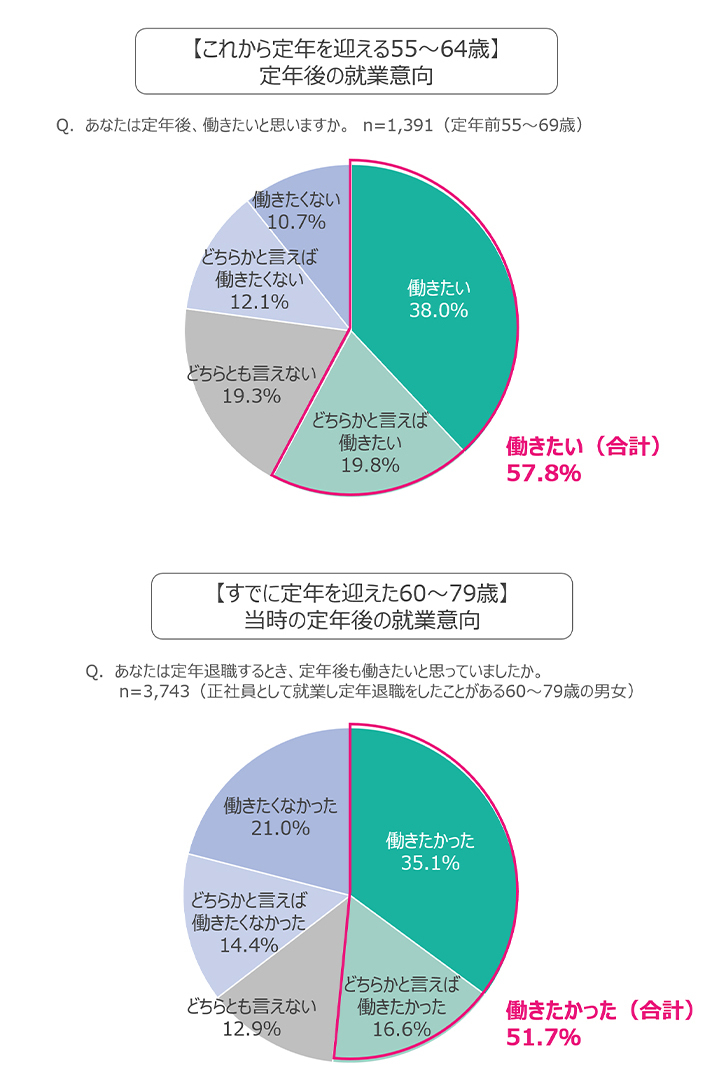

ディップ株式会社が2020年に行った調査によると、全体の45%が定年後も就業しており、60~64歳については全体の7割以上が就業しています。そして、55~69歳については定年後も働きたいという回答が57.8%を占めました。

出典:“定年後、働きたかった”シニアのうち、6割以上が今も就業!これから仕事探しをする可能性は1割強に留まる|dip総合研究所

人生100年時代では、65歳以上の高齢期は30年以上にも及ぶ長い期間です。ジェロントロジー(老年学)の研究においては、高齢期に訪れる3つのステージをより良く生きることが「サクセスフル・エイジング」(理想の生き方・老い方)につながると考えられています。

多くの高齢者は70代前半までは健康面で高い生活自立度を保つことができますが(「自立生活期」)、70代半ばから加齢と共に緩やかに自立度が下がる「自立度低下期」を迎え、その後は本格的な医療や介護を受けながら暮らしていく「要介護期」に入ります。

各ステージではそれぞれ特有のニーズがありますが、「自立生活期」で重要なニーズは「社会の中で活躍し続けたい」ということです。就労あるいは社会参加(地域活動等)の形で、このニーズを満たしていけることがサクセスフル・エイジングにつながると言えます。

『定年前と定年後の働き方 サードエイジを生きる思考』の著書である法政大学大学院教授の石山恒貴さんは、日本の高齢者雇用における課題に「エイジズム」があると指摘します。

「シニアとは能力が衰えていく存在」「高齢者になったら働けない」という偏見や固定観念は高齢者本人のほうが根強く、新しい経験をしなくなったり避けたりするシニアが多いそうです。年齢を重ねると能力が衰えるのは当人の思い込みであり、学びや挑戦を諦めることが能力を下げる要因だと話します。

高齢であることは不利? シニア雇用のリアル

定年後も働きたい意欲を持つ高齢者が増える一方、希望するキャリアに就けない人も一定層いるようです。

「シニアの就業に関する意識調査」によると、65歳以上の働く人の3人に1人(29.5%)が希望通りの仕事に就けていないという結果が見られました。また、企業の採用担当者に聞いたところ、人材が不足している状況にもかかわらず、約9割(86.7%)がシニアの経験・知識を重視しておらず、65歳以上の採用を行なっている企業はわずか2割程度にとどまっています。

※出典:「シニアの就業に関する意識調査」を実施 ~65歳以上の働く方300名、企業の採用担当者300名に調査~

新しいことをはじめるのに年齢は関係ない

年齢を重ねても自分のやりたいことを実現して、シニアライフを楽しむ方たちがいます。その秘訣は何なのでしょうか?

定年退職後、かねてからの夢だったキャンピングカーでの旅や海外ひとり旅をYouTubeチャンネルで発信するCamper-hiroさんは次のように語ります。

「目標を無理やり立てるのではなく、まずは自分と向き合うことが有効だと思います。そして、『今』を一番大事にし、本当の自分を表現していく。このように行動することで、それがかけがえのない『思い出』となり、人生を彩ってくれるはずです」

70歳でYouTubeを始めた水彩画家の柴崎春通(しばさきはるみち)さんのチャンネル登録者数は179万人(2024年4月現在)に達しました。柴崎さんは高齢者が社会参加しようとするときに壁になる世代間の分断を乗り越えるためには、高齢者に限らずみんなが自分の殻を破って、垣根を超えて、違う世代の中に入っていく努力をすることが大切だと言います。

1990年代に英語と日本語交じりの言葉遣いや個性溢れるキャラクターで一世を風靡したルー大柴さんは、60代になっても新しいチャレンジを続けています。ルーさんは自らの経験を踏まえて、チャレンジする心構えについて「ストーンの上に3イヤーズ(石の上にも三年)でとりあえずやってみる。頭で考える前に行動する。それでダメだったらあきらめがつくし、3年の間に新しい発見があるかもしれない。そうしているうちに、いつか芽が出るんじゃないかな」と語ります。

まとめ

人生100年時代、高齢者が生きがいを感じ続けるためには、社会参加や就業により、周りの人たちとつながることが大切です。ネガティブな文脈で捉えられることが多い高齢社会ですが、高齢者の年齢に対する向き合い方が変わり、受け入れる側も心の壁を取り除けば、社会も明るくなっていくはずです。

㈱ニッセイ基礎研究所 ジェロントロジー推進室 上席研究員(東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員)。2004年ニッセイ基礎研究所入社。専門はジェロントロジー(高齢社会総合研究学)。高齢者のQOLや長寿時代のライフデザイン等の基礎研究を基に、超高齢社会の課題解決に向けた研究および事業開発等に取り組んでいる。著書に『東大がつくった高齢社会の教科書』(共著、東京大学出版会 2017年)など。

みんなが読んでいる記事

-

2025/09/30朝の一杯が教えてくれる、人生の価値 -第15代ワールド・バリスタ・チャンピオン井崎英典さんインタビュー-井崎英典(いざきひでのり)

2025/09/30朝の一杯が教えてくれる、人生の価値 -第15代ワールド・バリスタ・チャンピオン井崎英典さんインタビュー-井崎英典(いざきひでのり)朝のコーヒーの香りや旬の食材の味わいなど、五感に目を向けることで見えてくる暮らしの豊かさ。バリスタの井崎英典さんに、大京の分譲マンションブランドTHE LIONS(ザ・ライオンズ)が掲げる「人生には価値がある」を紐解くヒントを伺いました。

-

2025/10/29夕食の時間を通して、自分の五感と向き合う。料理家・長谷川あかりさんインタビュー長谷川あかり(はせがわ あかり)

2025/10/29夕食の時間を通して、自分の五感と向き合う。料理家・長谷川あかりさんインタビュー長谷川あかり(はせがわ あかり)夕食のひとときに感じる、日常の豊かさと心のゆとり。料理家の長谷川あかりさんに、大京の分譲マンションブランドTHE LIONS(ザ・ライオンズ)が掲げる「人生には価値がある」を紐解くヒントを伺いました。

-

2023/02/27アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)とは?身近な例と対策【前編】

2023/02/27アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)とは?身近な例と対策【前編】私たちは何かを見たり、聞いたり、感じたりした時に実際にどうかは別として、「無意識に“こうだ”と思い込むこと」があります。これを「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」と呼びます。アンコンシャスバイアスによるネガティブな影響に対処するための第一歩は、「意識し、理解する」ことです。

-

2023/08/22ジェロントロジーとは? 人生100年時代をいきいきと過ごすための考え方と超高齢社会の課題

2023/08/22ジェロントロジーとは? 人生100年時代をいきいきと過ごすための考え方と超高齢社会の課題2021年における日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性が87.57歳と日本はまさに人生100年時代に突入したと言えるでしょう。超高齢社会の課題に取り組んでいるのが「ジェロントロジー」という学問分野です。この記事ではジェロントロジーを解説します。

-

2019/03/07東京にいないとやりたいことはできない、なんてない。福島 寛

2019/03/07東京にいないとやりたいことはできない、なんてない。福島 寛「東京はすぐに本物に触れることができる」。そのことを実感しながらも、地元・熊本でスローライフを送る人がいる。福島寛さんは“うたたねマフラー”という名のシンガーソングライターとして、地方から宇宙へと音楽を放つ。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」