高齢者の生きがいとは?60・70歳シニア世代の働く意欲と年齢との向き合い方

「人生100年」といわれる時代において高齢者の生きがいは非常に重要なテーマです。高齢者の生きがいを満たしていくには、社会や周りの人たちのサポートも必要ですが、高齢者自身が積極的に社会とつながり交流していくことが大切です。

その一つの要素として“働き続ける(活躍し続ける)”ということも有効な視点です。

高齢者の生きがいとは?

「生きがい」とは何かに関して学術的な共通の理解があるわけではありませんが、『広辞苑(第7版)』によると、“生きるはりあい。生きていてよかったと思えるようなこと”と定義しています。

また、『世界大百科事典 第2版』(平凡社)は生きがいを“人生の意味や価値など、人の生を鼓舞し、その人の生を根拠づけるものを広く指す。<生きていく上でのはりあい>といった消極的な生きがいから、<人生いかに生くべきか>といった根源的な問いへの<解>としてのより積極的な生きがいに至るまで、広がりがある”と説明しています。

※出典:『広辞苑(第7版)』(岩波書店)、『世界大百科事典 第2版』(平凡社)

内閣府が令和3年12月に行った調査によると、生きがいを「十分感じている」と回答した高齢者は22.9%、「多少感じている」が49.4%で、合計すると72.3%でした。

注目すべきことに『高齢者の健康に関する調査結果(令和4年度)』によると、生きがいは年齢や健康状態と関連していることがうかがえます。例えば、生きがいを「十分感じている」と回答した割合は65‐74歳で32.3%でしたが、75‐84歳で30.6%、85歳以上だと25.6%まで低下しました。さらに顕著なのが健康状態で、健康状態が「良い」人たちのうち生きがいを「十分感じている」と回答した人は65.4%でしたが、健康状態が「普通」と答えた人たちでは27.0%、「良くない」と答えた人では8.0%まで低下しました。

出典:令和4年度 高齢者の健康に関する調査結果(全体版)|内閣府

高齢者になっても仕事は生きがい?

内閣府の調査から、高齢者の生きがいと健康状態には密接な関係が見られることが分かりましたが、それ以外の要素にもいくつか注目すべきことがあります。親しい友人・仲間の人数や交流頻度、社会参加や就業の有無です。友人や仲間が少ない、社会参加や就業など社会とのつながりが少ない場合、人は生きがいを感じにくくなる傾向が見られます。

内閣府の調査によると、過去「1年間に社会活動に参加した」人のうち、生きがいを「十分感じている」と回答した人は全体の30.1%、「多少感じている」と回答した人は54.6%に上りました。逆に「活動または参加したものはない」人のうち、生きがいを「十分に感じている」と回答した人は16.1%、「多少感じている」と回答した人は45.6%にとどまりました。

ちなみに参加した社会活動の内容は、「健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等)」が27.7%、「趣味(俳句、詩吟、陶芸等)」が14.8%でした。

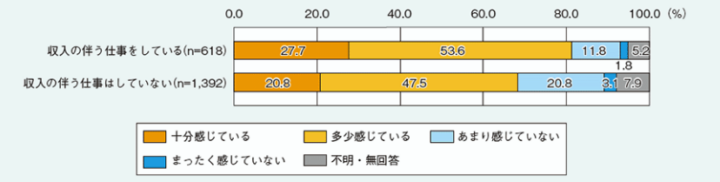

また、高齢者のうち「収入の伴う仕事をしている」と回答した割合は30.2%で、収入の伴う仕事をしている人のうち、生きがいを「十分感じている」と回答した人は27.7%、「多少感じている」と回答した人は53.6%で、合計81.4%でした。一方、収入を伴う仕事はしていない人のうち、生きがいを「十分感じている」と回答した人は20.8%、「多少感じている」と回答した人は47.5%で合計68.3%でした。

65歳を過ぎても労働力として期待される時代

高齢者の生きがいにとって、「就労」も重要な要素の一つだということに着目してみると実際、どれだけの人が働いているのでしょうか。『令和5年版高齢社会白書(全体版)』によると、令和4年の労働力人口6,902万人のうち、65~69歳の人は395万人、70歳以上の人は532万人で、労働力人口総数に占める65歳以上の割合は13.4%でした。過去からの推移を確認すると、近年になるにつれ上昇傾向にあることが確認できます。

65歳以上全体ではそのような割合となっていますが、当然、年齢によって就業状況(就業率)は変わってきますので、その状況を確認しておく必要があるでしょう。同白書によると、令和4年の労働力人口比率は65~69歳で52.0%、70~74歳で33.9%、75歳以上で11.0%でした。10年前の2012年においては、65~69歳で38.2%、70~74歳で23.4%、75歳以上で8.4%でしたので、いずれもこの10年間で大幅に増加していることが分かります。

こうした就労高齢者の増加は、職業寿命を延ばそうとする政策的誘導効果と、何よりも「人手不足」の波が高齢者の雇用市場にも及んできていることがその要因と考えられます。

2023年時点の65歳以上の高齢者は3,623万人、総人口に占める高齢者の割合は過去最高の29.1%に達しました。75歳以上人口は初めて2,000万人を超え、80歳以上人口は10.1%に達し、日本人口の10人に1人が80歳以上です。

他国と比較しても、日本の高齢化率は世界最高で、2位のイタリアの24.5%、3位のフィンランドの23.6%と比べても抜きんでた高さにあります。また、高齢者の就業率(2022年時点)は25.2%であり、アメリカの18.6%、イギリスの10.9%、イタリアの4.9%などと比べても非常に高い水準にあります。

日本の高齢化は今後もさらに進んでいきます。社会が高齢者の力(労働力)を必要としていく、他方、働くことは高齢者の生きがいにもつながるということを考慮すると、従来のように「60~65歳になれば、定年」と決め付けることはせず、年齢に関わらず働く(活躍し続ける)ことが社会にとっても本人(高齢者)にとっても有益であるという文化・価値観を社会全体で醸成していくことが必要であり大切なことだと思われます。

出典:令和4年版高齢社会白書(全体版)

統計トピックスNo.138 統計からみた我が国の高齢者‐「敬老の日」にちなんで‐|総務省

人生100年時代のシニア世代はどう生きるのか

老後はゆっくり過ごしたいという方がいる一方、経済的な不安を感じて定年後も働く(働かざるを得ない)選択をする人も増えていくかもしれません。

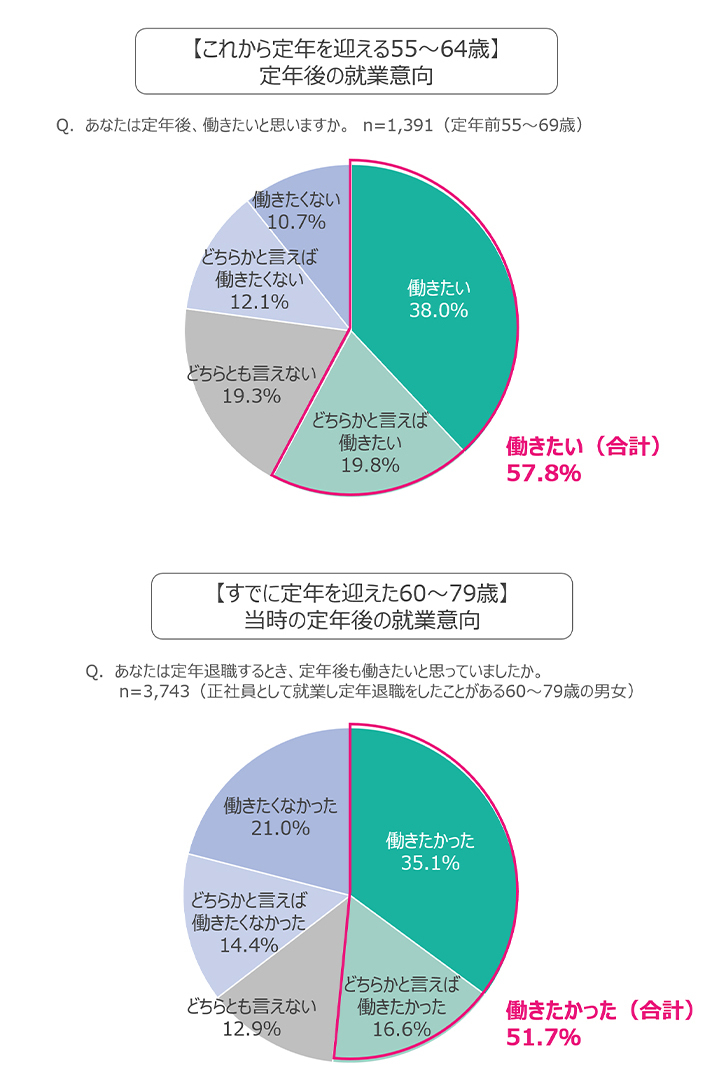

ディップ株式会社が2020年に行った調査によると、全体の45%が定年後も就業しており、60~64歳については全体の7割以上が就業しています。そして、55~69歳については定年後も働きたいという回答が57.8%を占めました。

出典:“定年後、働きたかった”シニアのうち、6割以上が今も就業!これから仕事探しをする可能性は1割強に留まる|dip総合研究所

人生100年時代では、65歳以上の高齢期は30年以上にも及ぶ長い期間です。ジェロントロジー(老年学)の研究においては、高齢期に訪れる3つのステージをより良く生きることが「サクセスフル・エイジング」(理想の生き方・老い方)につながると考えられています。

多くの高齢者は70代前半までは健康面で高い生活自立度を保つことができますが(「自立生活期」)、70代半ばから加齢と共に緩やかに自立度が下がる「自立度低下期」を迎え、その後は本格的な医療や介護を受けながら暮らしていく「要介護期」に入ります。

各ステージではそれぞれ特有のニーズがありますが、「自立生活期」で重要なニーズは「社会の中で活躍し続けたい」ということです。就労あるいは社会参加(地域活動等)の形で、このニーズを満たしていけることがサクセスフル・エイジングにつながると言えます。

『定年前と定年後の働き方 サードエイジを生きる思考』の著書である法政大学大学院教授の石山恒貴さんは、日本の高齢者雇用における課題に「エイジズム」があると指摘します。

「シニアとは能力が衰えていく存在」「高齢者になったら働けない」という偏見や固定観念は高齢者本人のほうが根強く、新しい経験をしなくなったり避けたりするシニアが多いそうです。年齢を重ねると能力が衰えるのは当人の思い込みであり、学びや挑戦を諦めることが能力を下げる要因だと話します。

高齢であることは不利? シニア雇用のリアル

定年後も働きたい意欲を持つ高齢者が増える一方、希望するキャリアに就けない人も一定層いるようです。

「シニアの就業に関する意識調査」によると、65歳以上の働く人の3人に1人(29.5%)が希望通りの仕事に就けていないという結果が見られました。また、企業の採用担当者に聞いたところ、人材が不足している状況にもかかわらず、約9割(86.7%)がシニアの経験・知識を重視しておらず、65歳以上の採用を行なっている企業はわずか2割程度にとどまっています。

※出典:「シニアの就業に関する意識調査」を実施 ~65歳以上の働く方300名、企業の採用担当者300名に調査~

新しいことをはじめるのに年齢は関係ない

年齢を重ねても自分のやりたいことを実現して、シニアライフを楽しむ方たちがいます。その秘訣は何なのでしょうか?

定年退職後、かねてからの夢だったキャンピングカーでの旅や海外ひとり旅をYouTubeチャンネルで発信するCamper-hiroさんは次のように語ります。

「目標を無理やり立てるのではなく、まずは自分と向き合うことが有効だと思います。そして、『今』を一番大事にし、本当の自分を表現していく。このように行動することで、それがかけがえのない『思い出』となり、人生を彩ってくれるはずです」

70歳でYouTubeを始めた水彩画家の柴崎春通(しばさきはるみち)さんのチャンネル登録者数は179万人(2024年4月現在)に達しました。柴崎さんは高齢者が社会参加しようとするときに壁になる世代間の分断を乗り越えるためには、高齢者に限らずみんなが自分の殻を破って、垣根を超えて、違う世代の中に入っていく努力をすることが大切だと言います。

1990年代に英語と日本語交じりの言葉遣いや個性溢れるキャラクターで一世を風靡したルー大柴さんは、60代になっても新しいチャレンジを続けています。ルーさんは自らの経験を踏まえて、チャレンジする心構えについて「ストーンの上に3イヤーズ(石の上にも三年)でとりあえずやってみる。頭で考える前に行動する。それでダメだったらあきらめがつくし、3年の間に新しい発見があるかもしれない。そうしているうちに、いつか芽が出るんじゃないかな」と語ります。

まとめ

人生100年時代、高齢者が生きがいを感じ続けるためには、社会参加や就業により、周りの人たちとつながることが大切です。ネガティブな文脈で捉えられることが多い高齢社会ですが、高齢者の年齢に対する向き合い方が変わり、受け入れる側も心の壁を取り除けば、社会も明るくなっていくはずです。

㈱ニッセイ基礎研究所 ジェロントロジー推進室 上席研究員(東京大学高齢社会総合研究機構 客員研究員)。2004年ニッセイ基礎研究所入社。専門はジェロントロジー(高齢社会総合研究学)。高齢者のQOLや長寿時代のライフデザイン等の基礎研究を基に、超高齢社会の課題解決に向けた研究および事業開発等に取り組んでいる。著書に『東大がつくった高齢社会の教科書』(共著、東京大学出版会 2017年)など。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」