親の老後と介護について解説!介護生活で必要なお金と話し合っておきたいポイントを解説

内閣府が発表した「令和5年版高齢社会白書」によると、日本の総人口における65歳以上の割合(高齢化率)は1950年の5%以下から、2022年には29.0%に達しました。総人口は減少していますが65歳以上が増えているため高齢化率は上昇を続け、2037年には3人に1人が高齢者という時代になると言われています。高齢化が進む日本において、介護の問題はますます注目を集めています。親の介護が初めての介護になる人もいるはずです。家族にとってベストな選択ができるよう、介護における問題点やポイントを把握しておきましょう。

この記事では下記の6点を解説します。

- 親の介護を円滑にするために親族や兄弟姉妹でやっておくべきこととは

- 親との話し合いで確認しておくべきポイント

- 親の老後資金は十分?親世代のお金事情とは

- 介護に必要なお金と備え・注意点を解説

- 介護負担を軽減するサービスについて知ろう

- 親の老後で大切な「終活」について話し合う

(最終更新日:2023/9/20)

親の介護を円滑にするために親族や兄弟姉妹でやっておくべきこととは

親が高齢になり、自立して生活するのが難しくなった場合、自宅での介護や介護施設への入居といった選択が迫られることになります。法律的にも子どもには親の扶養義務があり、介護を必要とする親を支えていかなければなりません。

おじ、おばといった親族や兄弟姉妹との間で介護をめぐってトラブルに発展することも少なくないため、介護にまつわるもめごとを避けるためにも、家族間での協力や話し合いをしておくのが望ましいでしょう。親に安心して老後生活を送ってもらうためにも、家族間でやっておきたいことを3つ紹介します。

①介護が始まる前に親と話し合っておく

自宅で介護するか施設に入るのかなど、親が元気なうちから本人が望む介護について話し合っておきましょう。エンディングノートと呼ばれる終活用のノートもあります。項目別になったノートも販売されているので、親に話して協力してもらうと良いでしょう。

②介護を分担する取り決めをしておく

介護をすることになる兄弟姉妹間で本音を話し合っておきましょう。お金に余裕がない、結婚して家族がいる、遠方に住んでいて直接的な介護ができないなどそれぞれに事情があるため、多めに金銭的な支援をするなど、兄弟姉妹間で納得できる介護の方針を決めておきましょう。

また、一人っ子で兄弟姉妹がいない場合や親が離婚や死別で独り身の場合は、親の兄弟姉妹などに協力を求めるのも一つの手段です。兄弟姉妹同士も他の兄弟姉妹を扶養する義務を負っているため、両親の兄弟姉妹であるおじ、おばにも扶養義務があります。さらに、介護を支援してくれるケアマネージャーや主治医を見つけることも検討しておきましょう。

③公的機関や相談窓口を下調べしておく

介護について不安や悩みがある場合は、1人で抱え込まずに地域包括支援センターと呼ばれる公的機関を活用しましょう。市区町村が設置している福祉専門の窓口で、福祉の資格を持ったスタッフの無料相談を受けられます。スタッフには、医療・福祉・介護の専門家である社会福祉士・保健師・主任ケアマネージャーなどがおり、相談内容に応じて適切に解決方法を提案してくれます。必要であれば各種支援を受けられるように手続きの補助もしてくれるので、悩みがあれば相談してみましょう。

親との話し合いで確認しておくべきポイント

親の介護を安心して行うためには、家計の管理に必要な財産情報や保険証・印鑑などの所在、かかりつけ医や持病の有無といった情報をできるだけ早めに確認しておくことが大切です。特に、遠距離で暮らす親の近況や変化にはなかなか気付きにくいものです。お盆や年末の帰省時期など年に数回しか会わないという状況だと、じっくり話し合う機会も少ないでしょう。

親が元気なうちからコミュニケーションをこまめに取って情報収集をしておくと、いざ親の介護が必要になっても冷静に対処できるはずです。

また、親と介護について話し合いをする際は、親の意思を尊重することが重要です。認知症の発症などで判断力が低下すると、意思疎通が困難になりかねません。どこで介護を受けたいか、万一の際に延命治療はどうするのかなど聞きづらいことも多いですが、できるだけ本人の希望を汲んで、意見を交換し合えるようにしましょう。

厚生労働省は「仕事と介護の両立支援制度」を整備し、介護が必要な家族を抱える労働者と企業の人事労務担当者・管理職向けに介護に関するマニュアルやツールを配布しています。

親の状況や近隣にある地域包括支援センターの情報などを記録する『親が元気なうちから把握しておくべきことチェックリスト』がダウンロードできるので、親と話し合う際に活用してみてはいかがでしょうか?

※出典:仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~ |厚生労働省

親の老後資金は十分?親世代のお金事情とは

介護にあたって避けられないのがお金の問題です。親の預貯金や年金を介護費用に回せても、貯蓄が減っていくケースは少なくありません。実際、介護に必要なお金も含め「老後資金は十分ではない」と考える親世代は多いようです。

2023年3月に実施した老後資金の準備についてのインターネット調査によると、公的年金以外に老後資金を準備している」という回答が7割にも上りました。2025年の年金制度改正において、国民年金の加入期間が現行の「60歳まで」から「65歳まで」の5年間延長することが視野に入れられており、年金加入者への負担増が老後資金への不安を強める要因の一つとなっているようです。

このように、法改正や高齢者の介護人口増に伴う社会的な費用負担が大きくなることが予想されます。家庭によっては、老後資金が思いのほか足りないという事態になりかねません。老後のリスクに対しては、NISAやiDeCoといった非課税制度を活用した資金づくりが有効な手段の一つと言われているので、無理のない範囲で検討してみてはいかがでしょうか。

また、平均寿命が延び続けている日本では、定年退職後に働く人も珍しくありません。人生100年時代を見据えて、国も高齢者雇用の促進を掲げ、施策を講じています。老後の収入をアップできれば、老後資金に余裕が出るかもしれません。

介護に必要なお金と備え・注意点を解説

介護する側もされる側も安心できるように、お金に関する事前の準備や情報収集を行っておくと良いでしょう。ここでは介護に必要なお金の相場と備えとしてチェックしておきたい介護保険制度について紹介します。

介護にかかる費用はいくら?

生命保険文化センターが実施した2021年度の「生命保険に関する全国実態調査」によると、介護に必要な費用(公的介護保険サービスの自己負担費用含む)は、住宅改造等の一時的な費用の平均は74万円、月平均は8.3万円でした。介護期間は平均61.6ヶ月のため、これらから計算すると介護にかかる費用は約580万円と分かります。

まずは、親の資産や負債の状況、自宅介護や施設入居にかかる費用を把握し、それを踏まえて家族で話し合いましょう。また、親のお金だけでまかなうのが難しそうであれば、家族みんなで介護に必要なお金を出し合って積み立てる「介護預金」を用意しておくのも良いでしょう。

※出典:介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

介護にかかる資金対策を解説

介護にかかる公的介護保険制度は、たびたび改正されています。そのため、介護が現実的になった時どのくらい介護サービスを受けられるかは目処が立ちづらい側面もあります。しかし、今からその制度の概要を知っておけば、見直しがしやすくなるでしょう。また、民間の介護保険もあるので、それら2つの概要を紹介します。

公的介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして2000年にスタートしました。65歳以上の介護が必要な人、40~64歳までの医療保険加入者で国が定めた16の特定疾病が原因で介護認定を受けた人が自己負担1~3割で各種介護サービスを受けられます。満40歳を迎えると介護保険料を徴収され、支払いは一生涯です。会社員の場合は所得によって異なる保険料が給料から差し引かれます。

公的介護保険のサービスを受けるには、介護が必要であることを示す「要介護認定」が必要です。要介護認定は介護の必要度合いに応じて、「要支援」1または2の2段階と、「要介護」1~5の5段階、自立(非該当)を合わせて8段階があります。

申請から要介護認定を受けるまでの流れを解説します。介護が必要になったら、まずは申請を行いましょう。申請の窓口は介護を受ける人が住む自治体の役所の介護保険担当課です。申請をするとまず行われるのが、調査員による聞き取り調査です。その後、聞き取り調査や主治医の意見をもとに判定が行われ、約1ヶ月で認定通知が送付されます。

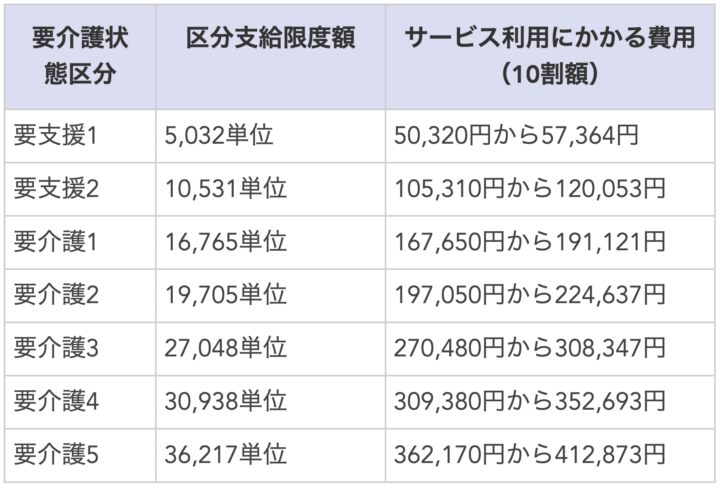

介護保険から給付される上限額は、要介護状態区分ごとに決められており、以下の表のようになっています。

支給限度額は金額ではなく単位で、サービスによって1単位あたりの単価が異なります(上記の表は目安として、1単位10円としています)。また、市区町村によっても上限額が異なる場合があるので、事前に各自治体に確認しましょう。

出典:区分支給限度額(介護保険から給付される一ヶ月あたりの上限額)(目黒区)

続いて、民間介護保険について紹介します。公的介護保険を補完するために、生命保険会社の介護保険を利用する方法があります。民間介護保険は現金が給付されるのが特徴です。

民間の介護保険は、ニーズに合わせてさまざまな形態の保険を選べるのが特徴で貯蓄型と掛け捨て型の2種類があります。

貯蓄型は死亡保険や年金保険がセットになっていて、亡くなった場合の死亡保険金や解約時の解約返戻金を受け取れるのが特徴です。掛け捨て型は、解約返戻金や満期保険金を抑えた代わりに、保険料が安くなっています。

保険会社が独自に定めた給付条件に該当しない場合、要介護状態になっても給付金を受け取れないことがある点には注意しましょう。また、給付要件が公的介護保険に連動するタイプの場合、介護保険法が改正されると給付条件が変更になる場合があります。介護保険は定期的に見直すようにしましょう。

親のお金を介護費用に充てる場合は、認知症などによる口座凍結に気を付けましょう。銀行預金等は原則として名義人しかお金を引き出せません。例えば介護が必要な親が認知症になり口座が凍結されてしまうと、お金を引き出せず、介護費や生活費に困ってしまうケースがあります。

介護負担を軽減するサービスについて知ろう

ここでは、介護負担を軽減するサービスを紹介します。

公的介護保険のサービスには、訪問介護・訪問入浴介護・デイサービス・ショートステイなどがあります。公的介護保険外のサービスとしては、ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談、施設介護サービス(介護施設への入居)があります。介護施設は要介護者に安心した生活を提供し、生活スタイルも安定するのがメリットです。また、家族以外の人とも触れ合う機会があり、孤立を防ぐことができます。

人気お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつさんは介護歴20年の介護のプロです。2015年のM-1グランプリ出場時の前夜にも夜勤をしていました。初めて大人のおむつ交換をした時は、学んだことが通じずショックを受けたそうです。しかし、「さまざまな人とのコミュニケーションを取れる介護は、私の中で楽しいもの」と語っています。下記の記事では、介護のプロである安藤さんから見た介護の大変さや楽しさをインタビューしました。

親の老後を見据えて施設検索をするならLIFULL 介護をチェック

老人ホームや高齢者向け住宅が介護に必要になった場合は、検索サイトを活用してみるとよいでしょう。株式会社LIFULLでは、「LIFULL介護」というサービスを展開しており、全国47都道府県の施設検索や無料の入居相談が可能です。

LIFULL介護の事業責任者である泉雅人さんは、「今は多くの介護のプロに介護を任せる選択肢がある」と言います。仕事の定年を迎えてからの生活で不透明な部分を解決していき、老後の不安をなくすという思いを持って事業活動を行っています。

親の老後で大切な「終活」について話し合う

子どもなら、誰しも「親には長生きしてほしい」と思うでしょう。しかし、いつか来る「最期の時」に向けて準備は必要です。ここでは、親子が話し合っておくべき「終活」について紹介します。

「終活」とは、人生の最期を迎えるにあたり、望む医療やケアの内容、葬儀やお墓の準備について前もって家族で話し合うことです。親も高齢になると、一人でできることに限りがあります。生前整理や健康と介護に対する意思を家族やかかりつけ医などに伝えておくことは、とても重要です。

終活で重要な役割を担うのが、自分の願いや家族への想いを書き残しておくエンディングノートです。親の死後、家族が困らないように各手続き上の情報を記すだけでなく、本人が望む老後生活の内容やケアについて事前に家族で確認し合うツールと言えるでしょう。

俳優として活躍しながら終活ライフケアプランナーの資格を持つ財前直見さんは、人生を前向きに歩いていくための終活ツールとして「ありがとうファイル」を提案し、2019年には著書『自分で作る ありがとうファイル』(光文社)を出版しました。人生の終わりを振り返る活動として捉えられていたエンディングノートをもっと気軽に取り組めるよう、自分と家族がより良い人生を送るためのライフプランを書き記すツールとして発信しています。

介護現場にまつわるさまざまな課題

日本は総人口が減少する中、65歳以上の人口が増加を続ける高齢社会の真っただ中にいます。2025年には75歳以上の人口が3,700万人近くに達すると見られ、高い高齢化率によってさまざまな影響が懸念されています。

介護現場においては、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」や、介護が必要な人が介護を受けられない「介護難民」といった問題があります。介護は身体的な疲れやストレスを感じるだけでなく、経済的負担もかかり、介護疲れが起きてしまうことも少なくありません。家族の支えだけで解決できない場合は、地域に助けを求めたり公的サービスを利用したりしましょう。誰かに相談することで、介護うつや孤立を避けることにもつながります。

まとめ

介護の形は、家族ごとに千差万別です。親を含めた家族とどのような形で介護を行っていくかを話し合っておけば、安心できる老後生活を送ることにつながります。資金面の確認も大きなポイントです。親のお金だけでまかなえるのか、きょうだいや親せきなどの協力からお金を工面する必要があるのかをはっきりさせておくと、介護が必要になった時に安心材料になるでしょう。

また、現在はさまざまな介護サービスがあります。介護サービスの活用も視野に入れ、自分や家族にとって理想の介護を見つけていきましょう。

合同会社福祉クリエーションジャパン代表。24歳まで陸上自衛官を経験後、介護の仕事に転身。20代で医療法人の事業部統括マネジャーに就任した後、35歳で独立。スタッフや設備の優劣を問わず良好な施設運営ができる「いつでもどこでも誰でもメソッド」を軸に、年間100日を超える出張活動を全国で展開中。介護業界の情報発信とスポットライトが当たる重要性に築き、メディア事業を立ち上げ、現在に至る。

https://fcjpn.com/

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」