増加する高齢者の孤独死とは? 1人暮らし高齢者が抱える課題の実態

日本では誰にも気付かれることなく1人で亡くなる「孤独死」が増えています。特に、高齢者の孤独死には日本社会が抱えるさまざまな問題が関係しています。

新型コロナウイルス感染症の拡大を要因とする外出自粛や失業などから、孤独や孤立の問題が浮き彫りになりました。これに対して政府は孤独・孤立は個人ではなく社会全体で対応すべき問題と捉え、2021年に孤独・孤立対策担当室を設置し、官民一体となった取り組みを進めています。孤独や孤立から生じる諸問題が深刻であることの裏返しであり、「孤独死」はその象徴ともいえるでしょう。

見過ごせない高齢者の孤独死の現状

「孤独死」には定まった定義はありませんが、主に1人暮らしの人が誰にも気付かれることなく1人で亡くなり、長期間それに気付かれない状態を指します。孤独死と似た言葉に、行政などで使われることが多い「孤立死」があります。孤立死は、特に長期間発見されないことを重視しており、普段から周囲との交流がなく、社会や地域から孤立した状態であるというニュアンスが強いといえるでしょう。

内閣府の「高齢社会白書(平成30年版)」によると、2015年における一人暮らしの65歳以上人口に占める割合は男性で13.3%、女性で21.1%でした。今後もその割合は増加が予想されており、2040年には男性で20.8%、女性で24.5%に達するとされています。

※出典:3 家族と世帯(第1章 第1節)|平成30年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

1人暮らしの高齢者が増加している背景には、さまざまな要因が関係していると思われます。経済的に1人暮らしが可能なことや生活環境に満足しているなどの理由以外にも、家族を頼れなかったり家族がすでに亡くなっていたりすることも挙げられます。

かつて、子どもや孫たちと3世代で住む高齢者も多くいましたが、核家族化が進むことで高齢者の単身世帯や夫婦世帯が増え続けています。

しかし、1人暮らしが長期化し、長時間誰とも会わない時間が多くなると、何かあった場合にそのまま死を迎えることにもなりかねません。孤独死は年々増加し、社会問題となっています。国土交通省の調査によると、2003年時点では65歳以上の高齢者による孤独死は1,441件でしたが、2018年には3,867人と15年でおよそ2.7倍増加していることがわかりました。

※出典:4 生活環境(第1章 第2節)|令和3年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

※出典:死因別統計データ 国土交通省

なぜ増加する? 高齢者の孤独死の原因

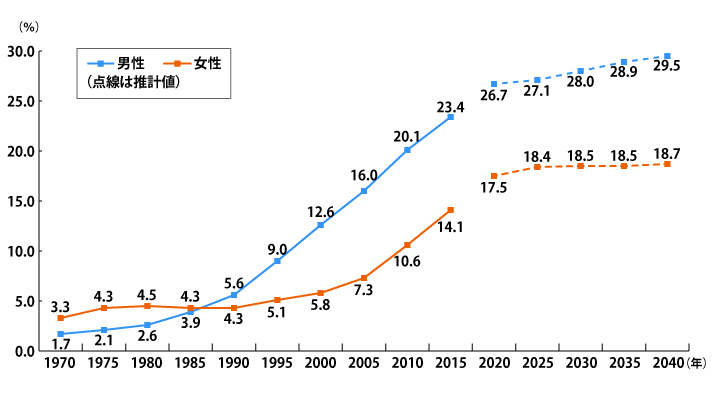

高齢者の孤独死を招く原因の一つは、未婚者の増加です。50歳時の未婚割合(45~49歳の未婚率と50~54歳の未婚率の平均)の推移を見ると、1970年は男性1.7%、女性3.3%でしたが、2015年には男性23.4%、女性14.1%とそれぞれ上昇しています。

※引用:第1部 少子化対策の現状(第1章 3) 令和3年版 少子化社会対策白書: 子ども・子育て本部 – 内閣府

それと連動するように単身世帯も増え続け、前述のように特に高齢者層の単身世帯、いわゆる独居老人の割合は上昇しています。

※出典:『日本の世帯数の将来推計(全国推計)』(2018(平成30)年推計)

ただ、単身世帯であっても家族や地域社会とのつながりがあれば、孤立を避けられるのではないかと考えられます。なぜ、高齢者の単身世帯は孤立してしまうのでしょうか。

内閣府は「高齢社会白書(2010年版)」で、高齢者の社会的孤立の背景として以下の項目を挙げています。

- 雇用労働者化の進行

- 生活の利便性の向上

- 暮らし向きと社会経済的境遇

「雇用労働者化の進行」とは、企業に雇用されて働く労働者は職住が分離し、農業や自営業と比べて地域との結びつきが浅くなることです。また、「生活の利便性nの向上」では、インターネットなどを利用することで、家族や地域の人たちと交流しなくても衣食住について困らなくなったことが挙げられます。さらに、男性の1人暮らしでは「困った時に頼れる人がいない」と答えた人が24.4%であり、特に単身男性の社会参加の希薄さが見て取れます。

周りとの交流は健康状態が悪化したり、経済的に困窮したりした時こそ必要です。しかし、1人暮らしや健康状態が良くない高齢者や、未婚や離別した高齢者は、家族や近隣とのコミュニケーションが激減し、他者に頼ることができず、孤独死を迎えるリスクが高いと考えられます。

特に男性の場合は地域や社会とのつながりが弱く孤立しがちです。今までは全体的な傾向として夫婦において男性の方が年齢が高く、かつ平均寿命が女性の方が長いために男性が1人暮らしになることは多くありませんでした。上述のように未婚率の上昇や核家族化の進行により、今後は男性の孤独死・孤立死の問題がより深刻になることが懸念されます。

※出典:第1章 第3節 1社会的孤立に陥りやすい高齢者の特徴|平成22年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

※出典:第1章 第3節 2 (4)暮らし向きと社会経済的境遇|平成22年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

孤独死の背景にある「社会的孤立」

先述したように、高齢者の孤独死の背景には社会的孤立が関係していることが浮き彫りになりました。しかし、社会的孤立に陥るのは高齢者に限りません。客観的に見て、家族や地域社会との交流が著しく乏しい状態である社会的孤立は、若年層や中年にも生じうる状態です。

淑徳大学総合福祉学部の結城康博教授によれば、「中高年のひきこもりは『孤独死』予備軍の可能性」があるとのことです。「ひきこもり」の同居の親が亡くなればそのまま独居世帯となり、周囲の見守りを拒み、最終的に孤独死に至る可能性が考えられます。

※参考文献:社会的孤立の増加と自治体の対応~孤独死対策を考える~ | メールマガジン | JIAM 全国市町村国際文化研修所

内閣府の調査によると、40~64歳における「ひきこもり」の総計は約61万人と算出されています。

多様な家族の形とファミリーレス問題

女性問題や福祉、教育の分野で長年評論活動を続けている樋口恵子氏が使い始めた「ファミレス」という言葉があります。「ファミリーレストラン」のことではなく「ファミリーレス」、つまり少子高齢化や核家族化、生涯未婚率の増加、高齢者の1人暮らしの増加などを背景に、頼れる「ファミリー」がなくなった社会の様態を指します。

65歳以上の単身もしくは夫婦世帯の合計はかつて30%以下でしたが、2000年には46.8%になり、2005年には50%を超えました。介護保険制度が始まったのが2000年なので、かつて家族が担っていた介護をアウトソーシングできるようになったことが背景にあるとも考えられるでしょう。

さらに、結婚して家族をつくらない選択をする「選択的非婚者」も増えています。2040年には独身者が5割近くにもなるといわれる時代で、自分らしい生き方や幸せを模索することが始まっています。

独身研究家の荒川和久氏によると、「そもそも誰もが結婚している状態は歴史的には異常」とし、「結婚することが人生の幸せ」「結婚しないと不幸になる」という固定観念に疑問の声を上げています。荒川氏は、既婚・未婚に関わりなく、幸せを感じる秘訣(ひけつ)は置かれた環境の中でどう行動していくかだと語るのです。

孤独死を未然に防ぐための対策

ここでは、高齢者の孤立を防ぐ3つの方法について説明します。

1.自治体による高齢者支援サービス

自治体によってサービス内容はさまざまですが、例えば急に具合が悪くなった時などに民間の受信センターに通報できる「緊急通報装置」があります。他にも、おむつ代の助成やバリアフリーにリフォームした場合の住宅改修補助、食事宅配サービスなども、自治体によっては利用できるでしょう。

2.民間の訪問サービス

例えば、郵便局は、契約した高齢者の自宅を定期的に訪問し、状況を家族に報告するサービスを実施しています。また、警備会社が高齢者の通報を受け、24時間体制で駆け付けたり、電気・水道・ガスなどの使用量で高齢者の生活状況を見守ったりするサービスもあります。

3.見守りツール

IoTなどのテクノロジーを活用して、家電の使用状況をモニタリングし、別の場所に住んでいる家族に通知することができます。簡単に導入できるものとして、スマートフォンにもさまざまな見守りアプリが付帯しています。

以上のようなサービスやツールの活用に加えて何よりも大切なのは、高齢者が日常的に人と関わるための環境づくりです。家族や友人、隣人との交流も大切ですし、従来の家族という枠を超えたコミュニティも生まれ始めています。

藤代健介さんは、デザインコンサルティング会社prsm(プリズム)代表を務めるかたわら、多様性にあふれた人たちが共存できる場を求めて2017年に「Cift」をつくりました。Ciftのコンセプトは「結ばれること」、「利己的な自己愛を超え、社会的な愛を持てる人間になれるか」だと語ります。

一方で、孤独死を「誰にも看取られずに死ぬこと」と捉えて全面的に否定することが良いことなのかという論点もあります。自身で納得した上であれば、いつか迎える死の瞬間自体は多様であっても良いかもしれません。例えば、住み慣れた家に最後まで住み続けることができる方がその人にとって幸せな場合もあるでしょう。避けるべきは、本人が望まない形で死を迎え、それが長期間にわたって誰にも見つからない状況だといえます。

重要なことは本人が納得する形で社会とのつながりをつくり、孤独や孤立を仕組みで防ぐことになるといえるでしょう。

まとめ

日本社会のさまざまな問題の縮図ともいえるのが、孤独死です。高齢者の孤独死を少しでも減らすためには、年齢に関わりなく社会全体が人とのつながりについて考える必要があるかもしれません。

行政サービスやITツールの活用も有効ですが、あくまでも手段であり、問題の根本にアプローチするために、一人ひとりが家族を超えたコミュニティへの参加を考えてみるのもよいかもしれません。また、死そのものを一人ひとりが捉えなおし、望ましい死を考えることが求められているともいえるでしょう。

株式会社こころみ代表取締役社長。認定NPO法人カタリバ監事。株式会社テレノイドケア顧問。2013年6月、株式会社こころみを設立。高齢者向け会話型見守りサービス「つながりプラス」、親のための自分史作成サービス「親の雑誌」などを展開。また「聞き上手」を軸にした事業展開を行い、企業向け業務改善支援等を実施している。「コミュニケーション」と「高齢者マーケティング」の専門家として数々のセミナーや勉強会に出演中。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」