老老介護とは? 高齢社会における介護問題の実態と原因、問題点・解決策を紹介

現在、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」が問題となっています。

65歳以上の割合が人口の21%を超えると「超高齢社会」と呼びますが、2021年10月時点で日本の総人口1億2,550万人のうち、65歳以上人口が占める割合は28.9%でした。日本は超高齢社会が継続している状態と言えるでしょう。今後、日本の総人口は2053年に1億人を、2065年には9,000万人を割り込み、総人口に占める75歳以上人口の割合は25.6%になるといわれています。日本の高齢化の状況から、老老介護の人口も今後増加する傾向にあると見られています。

※出典:内閣府「令和4年版高齢社会白書(概要版)」

この記事では下記の4点を解説します。

- 増え続ける老老介護・認認介護

- 老老介護の原因と解決策について

- 介護と社会的孤立の問題

- 人生100年時代を安心して暮らすためには

増え続ける老老介護・認認介護

「老老介護」とは、高齢者が高齢者を介護する状態のことです。内閣府の「令和4年版高齢社会白書」によると、要介護者等と同居している介護者の年齢が60歳以上の割合は、男性で72.4%、女性で73.8%であり、老老介護のケースが増えていることが分かります。

※引用:2 健康・福祉|令和4年版高齢社会白書(全体版)- 内閣府

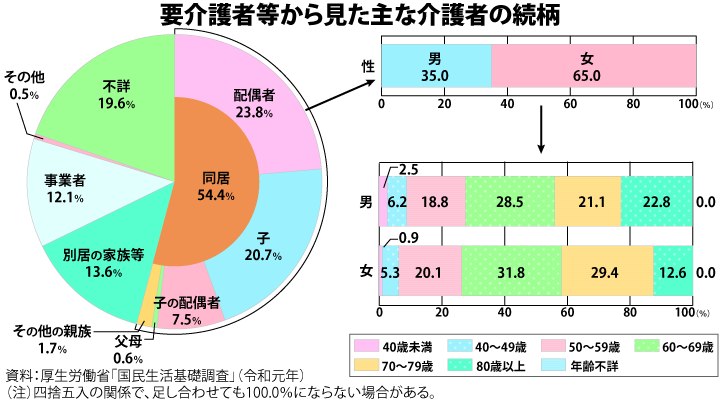

同白書によると、主に介護を担っているのは同居の配偶者が最も多く23.8%で、次に同居の子が20.7%でした。他には別居の家族等が13.6%、事業者が12.1%、同居の子の配偶者が7.5%です。

このことから、老老介護の構成は配偶者同士のパターンが最も多いものの、65歳以上の子どもが高齢の親を介護するケースや、高齢のきょうだい同士が支え合いながら生活するケースもあり、老老介護の状況は多様化していることが分かります。

これに対して、「認認介護」とは認知症の要介護者を認知症の高齢者が介護している状態を指します。認認介護の実態はなかなか把握しきれないのが現状です。認知症の出現率は80~84歳で21.8%とされているため、その年齢層の老老介護が認認介護になる確率は「21.8%×21.8%×2=約9.5%」、つまり11組に1組の割合くらいであることが推定できます。

認認介護は老老介護よりもさらにリスクが高いと見られています。介護者側に認知症が発症した場合、発症後しばらくは日常生活に支障がなくても、服薬管理ができなかったり、体調管理ができなかったりという問題が生じます。また、日々の介護ストレスにもさらされ、共倒れになる可能性があります。

※出典:老老介護・認認介護問題とは?原因や実際の割合、共倒れを防ぐ解決策 – LIFULL 介護(ライフル介護)

老老介護の原因と解決策について

老老介護が増加する原因には、さまざまな要素が絡み合っていると考えられます。一つには長寿高齢化があります。親と子どもも同時に老いることになり、「90代の親を60代の子どもが介護する」というようなケースが生まれます。

また、少子化、核家族化などの社会環境の変化も関係しています。家族の中に介護の対象が複数いるけれど、介護する人員が足りないということで、高齢者が高齢者を介護せざるを得なくなるのです。

そうした社会的要因に加えて、当事者の問題も無視できません。高齢者の多くが「介護は自分たちだけで解決すべきで、行政機関や子どもたちに頼るべきではない」と考えています。そうした思い込みがあるため、介護サービスを利用せずに、自分たちだけで何とかしようとして、老老介護、さらには認認介護にまで発展してしまうケースも少なくありません。また、介護には入浴や排せつなどデリケートなケアも含まれているため、羞恥心などから外部のサービスを利用したくないと考える人もいるようです。

さらに経済的な理由もあります。介護サービスは原則1割負担とはいえ、利用するためにはある程度の経済的余裕が必要です。その余裕がなければ、結果的に家族だけでの介護をせざるを得ないと考えるようになるのです。

高齢の親がひきこもりの子どもを支える「9060問題」とは

80代の親が50代の子どもの面倒を見る「8050問題」が長期化、長寿化したことで「9060問題」に発展し、問題がより深刻になっています。親が要介護状態となっても、ひきこもりしている本人や親自身が他者の出入りを拒絶し、高齢の親が適切な介護を受けられないなどの課題が生まれています。孤立防止対策や困窮への対策が急がれます。

老老介護の解決策には何がある?

老老介護の解決策の一つとして、「地域包括支援センター」への相談があります。

地域包括支援センターとは、介護・医療・保険・福祉などの側面から高齢者をサポートする総合相談窓口です。各市町村が設置主体ですが、直営は全体の2割ほどで、約8割は民間企業や社会福祉法人、医療法人などに委託されています。2022年4月末の時点で全国に5,404施設あります。

※出典: 厚生労働省「地域包括支援センターの概要」

地域包括支援センターでは、専門スタッフが介護サービスや予防サービス、日常支援などの相談に応じてくれて、必要な場合には介護保険の申請も可能です。

地域包括支援センターは、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援のための活動に携わっている人が利用できます。介護者と要介護者が別の場所に住んでいる場合は、要介護者の居住エリアに設置されている地域包括支援センターに相談しましょう。

老老介護のもう一つの解決策に、介護施設への入所があります。ただ、現時点で老人ホームへの入所を希望しても待機者が多く、入所が困難だと言われています。厚生労働省の調査によると、2019年4月時点で特別養護老人ホームの入所申込者は29.2万人です。

もし、現在介護が必要な高齢者を抱え、老人ホームの入所を検討しているなら、日本最大級の老人ホーム・介護施設の検索サイト『LIFULL介護』などの情報サイトで情報収集から始めてみてはどうでしょうか。

※出典:特別養護老人ホームの入所申込者の状況 |報道発表資料|厚生労働省

介護と社会的孤立の問題

65歳以上の高齢者が在宅で高齢者を介護する老老介護は、社会的孤立につながりやすいという側面があります。誰にも頼れずに介護に専念してしまうと、外出が減って、人との接触が少なくなるケースも少なくありません。近隣住民とのコミュニケーションがなくなり、徐々に社会とのつながりが失われてしまうという問題が起こりうるのです。

また、介護者の身体能力や認知機能が低下すると、老老介護が認認介護に進んでしまうリスクも高くなります。介護に追われ、自分の好きなことや趣味のための時間が失われると、心の余裕がなくなり、いわゆる介護うつに発展するおそれもあります。

老老介護の社会的孤立を防ぐためには、高齢者の「見守り」と「居場所づくり」が欠かせません。例えば、新潟県内には、子どもからお年寄りまでの居場所である「地域の茶の間」が2,000カ所以上あります。当初は、新潟市在住の河田珪子さんが始めた有償の助け合い活動の事務所でしたが、自然発生的に今の形になりました。ここでは、認知症の人、車椅子の人、小さい子からお年寄りまで、お互いが助け合いながら、それぞれに好きなことをして、過ごしています。

また、仕事と介護の両立に悩み、介護離職する人がいる一方、介護と本業を両立している人もいます。人気お笑いコンビ「メイプル超合金」のツッコミを担当する安藤なつさんは、介護歴20年のプロでもありますが、「人の良いところを見つけ出して伸ばしていけば、もっと能力を生かすことができる。それが介護の現場で学んだこと」と語ります。ネガティブな側面ばかり強調される介護ですが、安藤さんが指摘するように「人がイキイキできるようなサポートをする」のが介護だと考えれば、見方を少し変えられるのかもしれません。

人生100年時代を安心して暮らすためには

厚生労働省の「令和3年簡易生命表」によると、2021年の日本人の平均寿命は男性が81.47歳、女性87.57歳でした。厚生労働省がまとめた2021年時点の男女別平均寿命の世界ランキングによると、男性3位、女性は1位で、世界最高水準の高齢社会であることがうかがえます。

高齢者の介護の問題は家庭レベルだけでなく、地域社会においても深刻な問題になっています。要介護高齢者数は、今後も増加が予想され、さらに寝たきり期間の長期化や要介護状態の重度化を併せ見ると、介護負担は極めて大きなものになるでしょう。誰もが当事者意識を持って、老老介護の問題をとらえ、自分たちにとって何が必要かあらかじめ考えておくことが大切ではないでしょうか。

まとめ

老老介護の背景には、日本社会が抱えるさまざまな問題が複雑に絡み合っているように思われます。また、今後、日本社会の少子高齢化がますます進行することは避けられないでしょう。

大切なことは、高齢者の介護の問題を自分たちだけで担わなければならないと考えるのではなく、地域包括支援センターを含め、行政サービスを利用したり、同じ立場にいる人たちと支え合ったりすることではないでしょうか。

監修者:小菅秀樹

LIFULL介護 編集長/介護施設入居コンサルタント

老人ホーム、介護施設の入居相談員として1500件以上の入居相談に対応。入居相談コールセンターの管理者を経て現職。「メディアの力で高齢期の常識を変える」をモットーに、介護コンテンツの制作、寄稿、登壇。YouTubeやTwitterでも介護の情報発信を行う。

みんなが読んでいる記事

-

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。

-

2023/02/27アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)とは?【前編】日常にある事例、具体的な対処法について解説!

2023/02/27アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)とは?【前編】日常にある事例、具体的な対処法について解説!私たちは何かを見たり、聞いたり、感じたりした時に実際にどうかは別として、「無意識に“こうだ”と思い込むこと」があります。これを「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」と呼びます。アンコンシャスバイアスによるネガティブな影響に対処するための第一歩は、「意識し、理解する」ことです。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」