【後編】社会的孤立・孤独の問題とは? 心の健康と不安の解消・対策・向き合い方

新型コロナウイルス感染症対策のため、テレワークや授業参加はオンラインにシフトするなど、人と人との接触が極端に制限され、私たちの人間関係は大きく変化しました。

ニッセイ基礎研究所が行った調査によると、コロナ禍前と比べ、家族や友人との対面でのコミュニケーションが減ったと感じた人は4割を超える結果に。また、4人に1人がコミュニケーション機会の減少による孤独や孤立への不安を感じると答えました。

長引くコロナ禍の影響、または高齢社会を起因とした孤立・孤独の問題は深刻さを増しており、国や自治体、民間企業との連携も含め、孤立・孤独の問題への対応が本格化しています。

ここでは、高齢者の社会的孤立も含め、下記の4点を解説します。

前編

後編

※出典:2020・2021年度特別調査 「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

さまざまな「生きづらさ」を抱える人がいることを知る

孤独・孤立問題対策のためには、相手がなぜ「生きづらさ」を感じているのかを理解することが重要です。

理由の一つに仕事や雇用から生じる不安があります。前出の内閣官房 孤独・孤立対策担当室が2021年に実施した調査では、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の就労状況別の割合は、「失業中」の人が12.5%で最も高く、次いで「派遣社員」の人が8.7%でした。職場でのつながりがない、または希薄だと孤独感を感じやすいことが分かります。

※出典:人々のつながりに関する基礎調査(令和3年)調査結果の概要

もっとも、孤独の理由は仕事や雇用形態だけではありません。登校、ひきこもり、発達障がい、病気、性的マイノリティーなど、生きづらさや葛藤・居場所のなさを感じる要因は多様です。

また、高齢者の場合、頼れる家族や親族がそばにいなくなることに加え、自分自身の病気や雇用環境でのつながりが失われるなど、複数の要因が重なりやすい状況にあります。そのため、高齢者を孤立させないための「居場所づくり」は急務と言えるでしょう。具体的には、高齢者の多様なニーズに応えられるよう受け皿を広く用意することが重要であり、地方自治体が地域住民や市民団体、地元企業、NPO等との協力関係を築くことが大切です。

孤独・孤立問題担当大臣を世界で最初に設けたイギリスは、孤独対応戦略として「孤独について話し合うことで、孤独を恥ずかしいと思う人を減らすこと」「政府における対策の立案において、つながりの強化を考慮すること」「孤独に取り組む上でエビデンスに基づいた改善を行うこと」を3つの柱としています。

その上で具体的な施策として、次のような内容を挙げています。

- かかりつけ医による地域活動やコミュニティー活動の紹介

- 事業者による従業員の健康や社会生活支援

- 郵便配達員による通常業務の一環での見守り

- コミュニティーカフェやアート空間等のコミュニティースペースの増設

- 小・中学校の人間関係教育の中への孤独問題の取り込み

- 各省施設の中に孤独対策視点の取り入れ

- 長期的健康課題を抱える人々へのボランティア活動を支援する試験プロジェクトの実施

※出典:イギリスの孤独対応戦略と社会的処方 – 明治安田総合研究所

高齢者の孤立を起因とした孤独死の増加

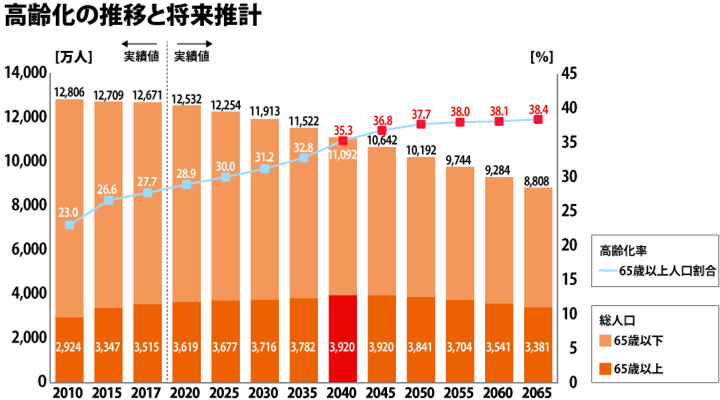

前出の「令和3年版高齢社会白書」では、2040年代には高齢者が約4,000万人になるという試算が示されました。これは、日本の人口の約35%に値し、3人に1人が高齢者という時代がすぐそこまで来ていることを予測しています。

※出典:1 高齢化の現状と将来|令和3年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

総務省の人口推計(2022年12月1日現在)によると、総人口1億2,484万人に占める65歳以上の人口は29%で、すでに「超高齢社会」に突入しています。孤独死も年々増加の一途をたどり、社会問題となっているのです。

関連記事:増加する高齢者の孤独死とは? 一人暮らし高齢者が抱える課題の実態

社会の中にある孤立や孤独に向き合う

政府の取り組みは不可欠ですが、政策立案だけで社会の中にある孤立や孤独がなくなるわけではありません。大小さまざまな組織を構成する一人ひとりの意識や、「気付き」に基づいた行動が求められます。ここでは、孤独と向き合っている3人の取り組みについて紹介します。

大空幸星さんは、現役の慶應義塾大生でありながら「NPO法人あなたのいばしょ」理事長として活躍。10代の頃、複雑な家庭環境に苦しんだ自身の経験から、ヤングケアラーの支援や自殺防止の取り組みを行っています。大空さんは「相談者の悩みを解決してあげなければ」と思うのは勘違いであり、相手が死を考えるほどの悩みには複合的な問題が絡んでいるため、並走してあげることが大切だと言います。そのための具体的取り組みとして、24時間365日無料・匿名のチャット相談窓口を運営しています。

泉雅人さんは、「株式会社LIFULL senior」代表取締役として、日々挑戦を続けています。老人ホーム・介護施設の検索サイト「LIFULL介護」、遺品整理サービス「みんなの遺品整理」、介護や老後の不安を解消する情報を発信するウェブメディア「tayorini」というサービスを通じて、介護サービスを利用する壁を壊したいと考えています。その先にあるのは、年を取って老いることに対するネガティブな考えをポジティブに変えたいという思いです。

神山晃男さんは、「すべての孤独と孤立をなくす」ことを目的に2013年、「株式会社こころみ」を設立。高齢者向け会話型見守りサービス「つながりプラス」、親のための自分史作成サービス「親の雑誌」などを展開しています。また、「聞き上手」を軸にした事業展開を行い、企業向け業務改善支援等を実施しています。神山さんは「聞き上手」になることで話し手も聞き手も自己肯定感を高められ、それがやりたいことを目指して頑張る出発点になると言います。

まとめ

孤独・孤立問題はハードとソフトの両面からのアプローチが必要です。政府による社会制度の整備と同時に、私たち一人ひとりがそばにいる家族や友人、隣人を「誰かが世話してくれるはず」と他人任せにしないことが大切となるでしょう。まずは身近な人にあいさつしたり、ほほみかけたりすることから始めてみてはいかがでしょうか?

前編を読む

早稲田大学卒業後、小笠原六川国際総合法律事務所入所。2011年に同所を退所し、法律事務所アルシエンを開設。一般社団法人終活カウンセラー協会の法律監修・講師も務めている。著書に『孤独死が起きた時に、孤独死に備える時に Q&A孤独死をめぐる法律と実務-遺族、事務手続・対応、相続、孤独死の防止』(日本加除出版)などがある。

みんなが読んでいる記事

-

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん

2023/05/11整形は何でも叶えてくれる魔法、なんてない。轟ちゃん「整形の綺麗な面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」と語るのは、自身が1,350万円(2023年4月時点)かけて美容整形を行った、整形アイドルの轟ちゃんだ。美容整形を選択する人が増える中で、彼女が考えていることとは?

-

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。

-

2021/09/30【前編】女性が活躍する社会を実現するには? 女性活躍は多様性を生かす試金石

2021/09/30【前編】女性が活躍する社会を実現するには? 女性活躍は多様性を生かす試金石女性活躍推進には、企業の風土改革や男性・女性問わず、社員一人ひとりの仕事・育児・出産に対する意識改革が求められています。性別にとらわれず自分らしく輝けるよう、経営陣や現場のメンバー含め、一丸となって取り組んでいく必要があります。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」