最後の最後はカレーに頼ろう!『南極の食卓 女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』を読んで考えるフードロス

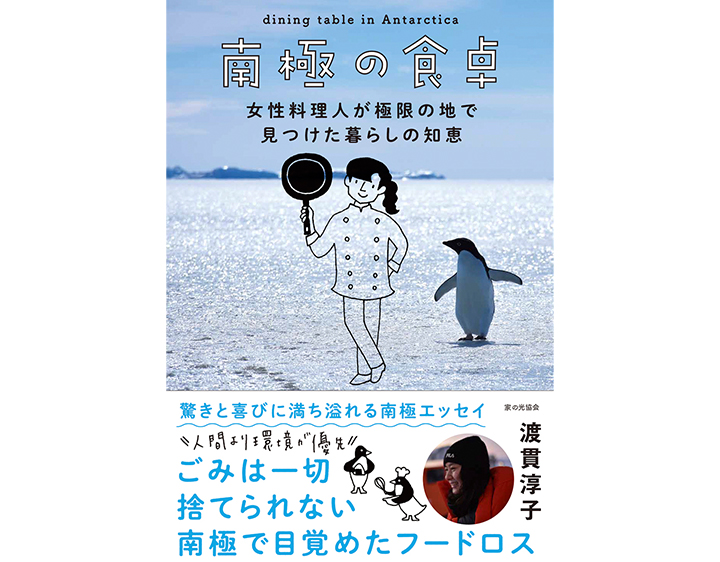

日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『南極の食卓 女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』(渡貫淳子・家の光協会)から、フードロスについて考えます。

渡貫淳子『南極の食卓 女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』(家の光協会・2023年)

『南極の食卓 女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』はどんな本?

第57次南極地域観測隊の調理隊員として、30人分の食事を1年間つくり続けた著者。1年分の食材を南極に行く前に仕入れて現地に送り、そのあと1年間は食材が補給されることはない。そして、南極には環境保全に関するルールがあり、人間が出したごみは全て日本に持ち帰る必要があるという。究極のごみを出さない暮らしを体験した著者が、南極の食材保存法や知恵を凝らした調理法を本書で紹介している。

私が南極のルールでもっとも驚いたのは、日本に持ち帰るごみに汁ものが入っていることだ。汁ものも含めた生ごみは、生ごみ処理機で減容・焼却し、灰にして日本に持ち帰る。南極にも汚水処理の設備は設置されているが、処理能力に限界があるため、捨てる量を抑える必要があるという。日本で暮らしていると、シンクに流した汁ものは消えてなくなる感覚があるが、シンクに流す行為も環境に負担がかかるのだと考えさせられた。

本書に書かれているのは菌がほぼ生存しない南極という特殊な環境下の話だが、フードロス対策が具体的に書かれていて、日本で暮らす私たちも参考にできる点が多い。たとえば、残ったごはんを保存しておいてチャーハンにする。冷やし中華のトッピングが残ったら、翌朝の春雨サラダに入れる。うどんの残り汁は煮物につかう。煮物の残りは刻んで炊き込みごはんにする。それでも残るものはカレーにする、などなど。

こうやって本書に書かれたリメイク術を挙げると、フードロスを意識するあまり実用一辺倒のイメージを受けるが、そこはさすがプロの料理人。掲載されている料理はバラエティに富んでいて美味しそうで、食べることを楽しんでいる様子が伝わってくる。

日本のフードロスの半分は、私たちで減らせる

2021年度の日本の食品ロス発生量推計値が、約523万トンと発表された(※)。約1400万人の東京都民が1年間に食べる量は600万トンと言われているので、都民が1年で食べる量に近い食品を1年で廃棄していることになる。

意外だったのは、523万トンの内訳が家庭系約244万トン・事業系約279万トンと、あまり差がないこと。私は、見切り品コーナーや棚の手前に賞味期限の迫った食品が残っているスーパーの光景を見て、事業系の廃棄が圧倒的に多いと思っていた。でも実際には、がんばって稼いだお金で買った食品をみんなでどんどん捨てて、税金で廃棄処分をしているのだ。逆に考えれば、家庭のフードロスを減らせば日本のフードロスの半数程度は減らせるということだ。

※環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和3年度)の公表について」(2023年6月9日)https://www.env.go.jp/press/press_01689.html

賞味期限が切れたら「すぐに捨てなきゃ」なんてない

日持ちが約5日のいたみやすい食品に表示される「消費期限」と、美味しさのめやすが表示される「賞味期限」についても考えさせられた。本書の生野菜保存に関する箇所には、キャベツが7か月もったと書いてある。冷蔵庫で保存したキャベツは2〜3週間で食べ切るのが一般的なので、菌が発生しにくい南極とはいえ7か月はすごい。何故そんなにもったのかというと、変色したりヌルっとした表面を取り除いて、野菜用の紙に包み直す作業を繰り返していたから。他にも、徹底した捨てない姿勢から生まれたアイデアが、本書でさまざまに紹介されている。

とにかく煮汁をシンクに流したくない、ごみ箱に捨てたくない一心で、この残りものをどう使おうか、日々考えていたと思います。(…)シュラスコの焼き汁→カレー、鶏みそ焼きの汁→みそラーメンなど、残った汁はパッキングし、その場で何に使うかを決めて使いみちを書いておきます。ただし、ほとんどの残り汁はカレーが受け止めてくれました。

渡貫淳子『南極の食卓 女性料理人が極限の地で見つけた暮らしの知恵』(家の光協会・

2023年)146ページ

今回の原稿を書くにあたって、周りの人たちが実践しているフードロス対策を聞いてみた。どのアイデアも真似したくなるものばかりなので、ここで紹介する。何でも受け止めるカレーの懐の深さは、南極も日本も同じだ。

- 野菜の茹で汁を味噌汁・スープにする。魚の骨を昆布と塩を煮て骨汁にする

- つくりすぎた水溶き片栗粉は、片栗粉を沈ませて水を捨てラップして冷蔵庫で保存する

- 大根の皮をポン酢漬けにする

- 肉をつかった煮物を冷蔵保存したときに出る油のかたまりで、チャーハンやラーメンをつくる

- 使う調味料の種類を増やさないことで、廃棄する調味料をなくす

- 空気に触れると食材が酸化するので、保存袋の空気をしっかり抜く

- 週末は冷蔵庫に残っている食材で料理すると決める

- 冷蔵庫に残りものが増えてきたらカレーにする。その日しかできないオリジナルカレーがつくれるし、美味しい!

世界の飢餓人口が8億人を超えると言われている今、「賞味期限が過ぎたら捨てる」という考えは見直そう。そもそも賞味期限は、美味しさのめやすだ。賞味期限の切れた食材を前に、今の自分の体にとって良いか悪いかを嗅覚・味覚を働かせて判断していく。毎日の小さな選択と判断から、フードロスは減らしていけそうだ。

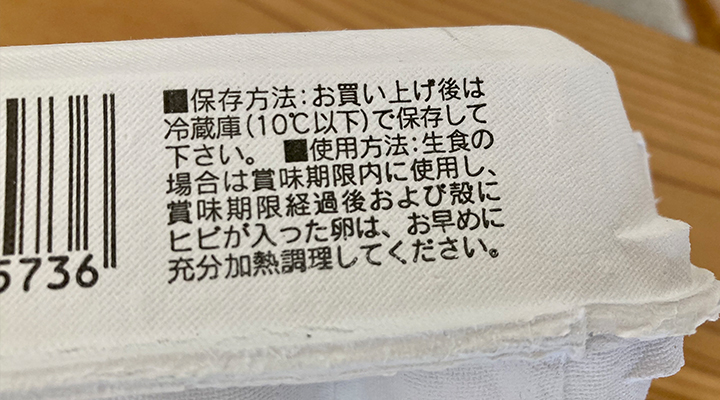

卵のパッケージには、「生食は賞味期限内、賞味期限経過後は加熱調理」と書いてあるのをご存知だろうか?

卵のパッケージには、「生食は賞味期限内、賞味期限経過後は加熱調理」と書いてあるのをご存知だろうか?

文:石川 歩

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」