エイジズムってなんだろう?世代を超えて年齢について語り合う『年齢の森』

「エイジズム」、簡単に言えば「年齢による偏見や差別」のことだ。ジェンダーや人種など、様々な差別がこの世界には存在するが、年齢も例外ではない。

もういい歳なんだから。年甲斐もなく。そんな言葉を自分にも、家族や友人、知人にも投げかけてしまったことはないだろうか。暮らしの中で、想像以上に年齢に縛られている場面は多いのではないだろうか。

LIFULLが制作したショートフィルム『年齢の森』では、この「エイジズム」をテーマに、10代から80代まで、生き方や価値観の異なる11人が集い対話する様子が収められている。

ショートフィルム『年齢の森』概要

あなたにとって、「歳を重ねる」とは?

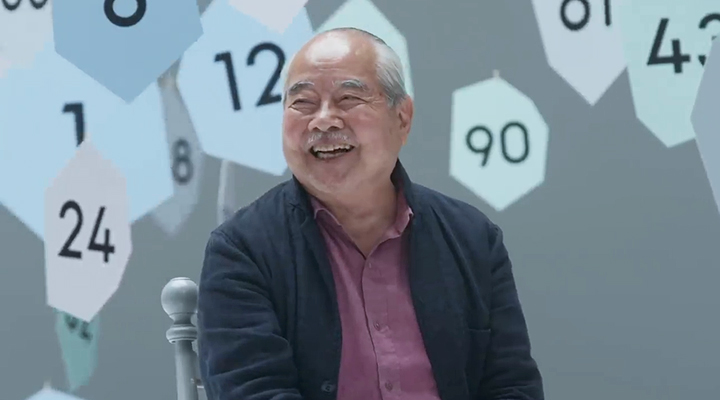

集められた11人の参加者たち。部屋の中には、たくさんの数字が書かれたモチーフが天井からぶら下げられている。

「高齢者は何歳から?」

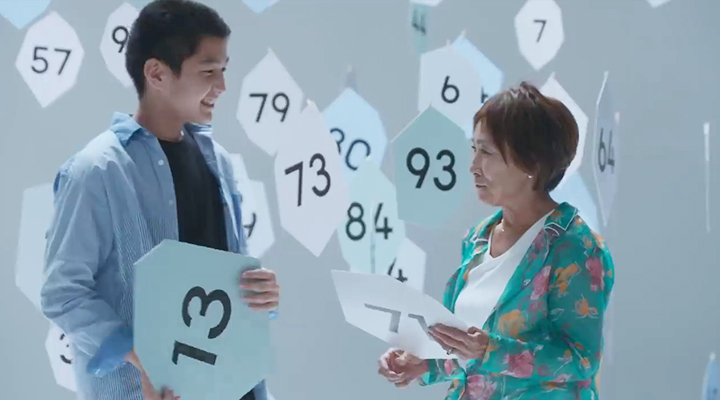

こんな問いを投げかけられた参加者たちが、思い思いに数字の書かれたモチーフを手に取っていく。手に取る数字は、思いのほか、バラバラだ。白髪の男性は「私の若い頃は(高齢者は)50歳くらいだったんですけど、今はもう80歳くらいかなという気がします」と笑顔で言う。

やりたいことや仕事ができなくなる年齢が高齢者というイメージから57歳63歳を選ぶ10代の参加者たち。対して、70代以上の参加者の1人は、自らが71歳で退職したときの経験から、「明日から(職場に)来れないとなると悲しかった。その人の能力と比例していけば年齢を決めなくてもいいと思う」と語る。

「若者は何歳まで?」

反対にこんな問いを投げかけられた参加者たちは、またバラバラの数字を手に取る。20歳と言う者、29歳と言う者。彼らにとって年齢とはどういった存在なのだろうか。それぞれの視点から、年齢とは?を語り合う。

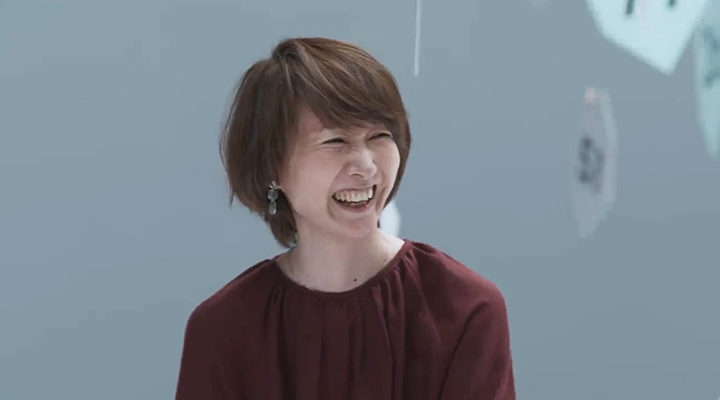

13歳の少年は「(年を重ねるのは)ちょっと大人の方がかっこいいからいい感じがする」と語る。24歳の女性は「今は(歳を)重ねたくない」と言い、71歳の女性は「嫌です。絶対嫌です。キープでいきたい」と話す。

エイジズムを知っていますか?

「エイジズム」という言葉は、聞いたことはあるような気がするけれど、よく知らない。そう答える参加者たち。初めて知ったこの言葉を元にさらにトークが続く。

他人に対して年齢を知りたい、そう思う場面は多くの人が遭遇したことがあるだろう。一方で、自分が聞かれたらなぜ年齢を知りたいと思うのだろうか、そう感じるのも事実だろう。「年齢を聞いて、あんたは私の何を判断するの?」そんな気持ちになることがあるという50代以降の参加者たち。

これに対応するように、13歳の少年は「お母さんに年齢のことを言うと怒られる」ことがあると話す。自身も子育て経験のある50代の女性は「そんなに深く傷ついているわけではないかもしれないけれど、小さく小さく積み重なって、また年齢のことで言われちゃったなと思っているかもしれない」と答える。

一方で、若者にも年齢による固定観念が向けられることもある。「若いんだから立ってなさい」と電車で声をかけられる。将来のことを学校の先生に言うと「まだそんなこと考えなくていい」と言われる。10代、20代の参加者からはそんな声が上がった。

各参加者の現時点での年齢や、置かれている状況によって捉え方は違えど、それぞれが年齢によるジャッジの目を向けられた経験があるようだ。

年齢に縛られないために

若さも老いも、生きている限りはどの人も通る道である。だからこそ、誰もが年齢という「枠」に当てはめられてしまう可能性があるし、誰かを年齢という「枠」に当てはめてしまう事態も簡単に発生する。

最も身近な差別のひとつだろうに、日本ではあまり目を向けられてこなかったエイジズムという概念。このショートフィルムをきっかけに、年齢に縛られずに生き生きと暮らすための社会について考えてみるのはいかがだろうか。

執筆:白鳥 菜都

みんなが読んでいる記事

-

2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」

2025/02/25なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」災害時のデマが引き起こすリスクについて詳しく解説しています。感情を揺さぶる巧妙なデマが増加する中、情報の真偽を確認し、防災に備えることの重要性を兵庫県立大学の木村玲欧教授が語ります。災害時に適切な情報活用法を知り、デマ拡散による危険を防ぐ対策を紹介しています。

-

2021/11/08起業するなら社会人経験が絶対に必要、なんてない。水谷 仁美

2021/11/08起業するなら社会人経験が絶対に必要、なんてない。水谷 仁美大正元年(1912年)創業の歴史ある養蜂園の長女として生まれた水谷仁美さんの夢は「専業主婦になる」だった。確かにその夢を実現し、一度も就職することなく幸せな結婚を遂げ、アメリカで主婦として子育てにまい進していた。しかし、社会人経験もなく会社経営のイロハすら皆無だった彼女が、2004年にビューティーブランド『HACCI(ハッチ)』を創業し、最高経営責任者(CEO)としてハチミツの良さを世の中に伝えている。彼女が、なぜ100人以上の社員を抱える会社の代表になったのだろうか? お話を伺った。

-

2024/04/04なぜ、私たちは親を否定できないのか。|公認心理師・信田さよ子が語る、世代間連鎖を防ぐ方法

2024/04/04なぜ、私たちは親を否定できないのか。|公認心理師・信田さよ子が語る、世代間連鎖を防ぐ方法HCC原宿カウンセリングセンターの所長である信田さよ子さんは、DVや虐待の加害者・被害者に向けたグループカウンセリングに長年取り組んできました。なぜ、私たちは家族や親を否定することが難しいのか。また、世代間連鎖が起きる背景や防ぐ方法についても教えていただきました。

-

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記

2022/02/22コミュ障は克服しなきゃ、なんてない。吉田 尚記人と会話をするのが苦手。場の空気が読めない。そんなコミュニケーションに自信がない人たちのことを、世間では“コミュ障”と称する。人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務めたり、人気芸人やアーティストと交流があったり……アナウンサーの吉田尚記さんは、“コミュ障”とは一見無縁の人物に見える。しかし、長年コミュニケーションがうまく取れないことに悩んできたという。「僕は、さまざまな“武器”を使ってコミュニケーションを取りやすくしているだけなんです」――。吉田さんいわく、コミュ障のままでも心地良い人付き合いは可能なのだそうだ。“武器”とはいったい何なのか。コミュ障のままでもいいとは、どういうことなのだろうか。吉田さんにお話を伺った。

-

2024/06/25なぜ、私たちは「ルッキズム(外見至上主義)」に縛られるのか|助産師、性教育YouTuber・シオリーヌ(大貫詩織)が実践した“呪いの言葉”との向き合い方

2024/06/25なぜ、私たちは「ルッキズム(外見至上主義)」に縛られるのか|助産師、性教育YouTuber・シオリーヌ(大貫詩織)が実践した“呪いの言葉”との向き合い方助産師、性教育YouTuberのシオリーヌさんは、ルッキズムの影響もあり、過去に3度の大幅なダイエットを経験しました。痩せることで、周囲から見た目を褒められ、ダイエットはより加速していった結果、摂食障害になってしまいました。今回は、自身の経験に基づいてルッキズムの問題点や対処法を語ってもらいました。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」