サードキャリアとは? 65歳以降も生涯現役!高齢になっても働き続けたい理由とウェルビーイング

人生100年時代、働き方に対する向き合い方もここ数年で大きく変化しています。これまでの画一的な発想にとらわれない年齢を踏まえたキャリア観も多様で柔軟なキャリアの考え方が広がる中で、定年後も働く「サードキャリア」という選択があることをご存じでしょうか。

健康寿命が世界一の長寿社会が進む現代、70代80代も現役でポジティブに人生を楽しみたい、体が動くうちはずっと働きたいと思う人材が増えることで、日本社会が直面している深刻な少子高齢化の解決策になることも期待されています。

この記事ではサードキャリアやシニアの働き方について解説します。

70歳以上でも働きたい人が増加

パーソル総合研究所が中央大学経済学部の阿部正浩教授と共同開発した「予測モデル」によると、2030年には7,073万人の労働需要に対し、6,429万人の労働供給しか見込めず、644万人の人手不足になるとのことです。特にサービス業では400万人、医療・福祉業では187万人もの人材不足が見込まれています。

同報告では、644万人の人材不足を解決する4つの方向性が提示されており、その一つが「働くシニアを増やす」ことです。64歳男性の労働力率が69歳まで維持され、60代女性の70%が働くようになると、労働人口が163万人も増えると見込まれています。

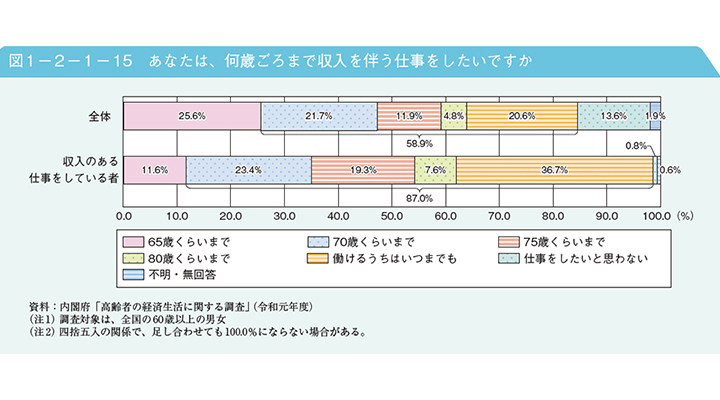

実際、内閣府が全国の60歳以上の男女で現在収入のある仕事をしている人に対して行った意識調査によると、「何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか」という質問に対して「70歳を超えても働き続けたい」と回答した人が87.0%に上りました。また、「働けるうちはいつまでも」と答えた人も36.7%を占めました。

※引用:就業・所得|令和4年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

※引用:就業・所得|令和4年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

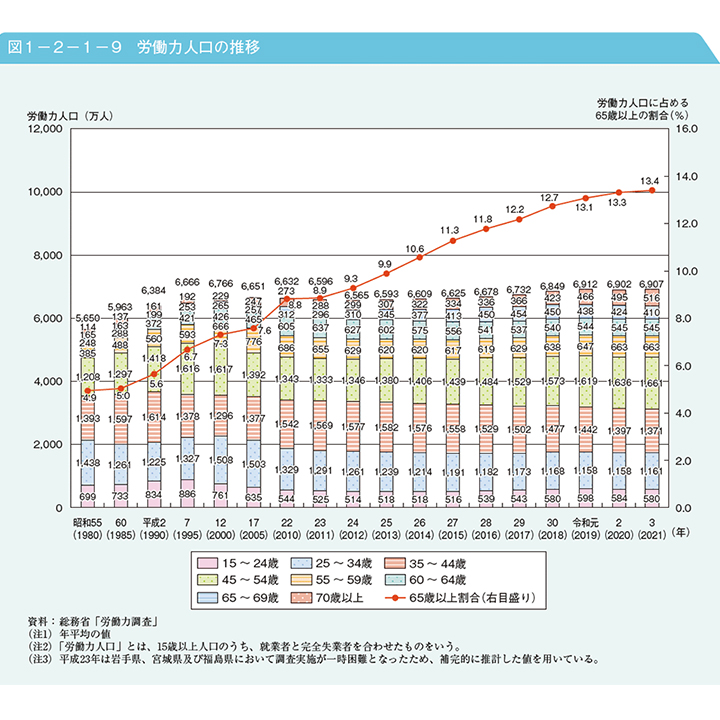

内閣府の「高齢社会白書(令和4年版)」によると、令和3年の労働力人口は6,907万人でしたが、そのうち65~69歳の人は410万人、70歳以上の人は516万人であり、労働力人口総数に占める65歳以上の人の割合は13.4%と上昇し続けています。

※引用:就業・所得|令和4年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

※引用:就業・所得|令和4年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

出典:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計2030」

令和4年版高齢社会白書(全体版)

シニア世代の“仕事力”を引き出す法改正

働くシニアが増えれば人材不足は解決されるといっても、受け入れる企業や社会が変わらなければ、「絵に描いた餅」になってしまいます。その点、2021年4月から「改正高年齢者雇用安定法」が施行され、70歳までの就業確保措置を講じることが事業主の努力義務となりました。

改正前は、企業は65歳までの雇用を確保することが義務付けられていました。そして、その選択肢は以下のいずれかの措置によるとされていました。

- 65歳まで定年年齢を引き上げ

- 定年制の廃止

- 65歳までの継続雇用制度を導入

改正後は改正前の義務に加えて、企業は70歳までの就業確保のために次の5つのうちいずれかの措置を講じることが努力義務となりました。

- 70歳までの定年引上げ

- 定年制の廃止

- 70歳までの継続雇用制度の導入

- 希望する場合は、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

- 希望する場合は、70歳まで継続的にa、bの事業に従事できる

- a.事業主自ら実施する社会貢献事業

- b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

70歳までの雇用確保はあくまでも努力義務であるため、基準を設けて対象者を限定することは可能です。ただ、その場合、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいとされています。

また、労使間で十分に協議された上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとしたり、他の労働関係法令や公序良俗に反したりするものは認められません。例えば、「会社が必要と認めた者に限る」」「男性(女性)に限る」「組合活動に従事していない者に限る」などの基準は不適切といえます。

高齢者の働く意欲・就業実態の変化

パーソル総合研究所が2023年11月に公開した「働く10,000人の成長実態調査2023」によると、71歳以降も働きたいシニア就業者、プレシニア就業者が働き続けたい理由は、「働くことで健康を維持したいから」が57.8%で最も高く、続いて「生活を維持するために収入が必要だから(47.6%)」「働かないと時間をもてあましてしまうから(39.9%)」「将来の年金生活が不安だから(39.7%)」「仕事を通してやりがいを得たいから(35.8%)」と続きます。

他の理由も含めて、シニアが働き続けたい理由を大きく大別すると「健康」「収入」「やりがい」の3つを挙げることができます。

「働くこと」に幸福感を抱くシニア世代

シニアが働く理由をさらに掘り下げていくと興味深いことが分かります。

同調査によると、世代別に「私は、はたらくことを通じて、幸せを感じている」と答えた人は20代で34.4%、30代で31.5%、40代で32.1%、50代で36.6%でしたが、60代では46.6%に上りました。逆に「私は、はたらくことを通じて不幸せを感じている」と回答したのは20代で28.7%、30代で24.7%、40代で19.7%、50代で15.1%だったのに対し60代では10.9%に過ぎませんでした。また、過去1年間に成長を実感したシニア就業者にその理由を尋ねると、「仕事にやりがい・意義を感じることができた」が最多であり、41.9%を占めました。

こうした調査結果から、シニアが他の世代以上に「仕事の意義ややりがい」を通じて成長を実感し、それが幸福感(Well-being)につながっていることが分かります。

出典:働く10,000人の成長実態調査2023「シニア就業者の意識・行動の変化と活躍促進のヒント」(パーソル総合研究所)

サードキャリア形成を支援する制度

厚生労働省はシニア世代に向けて「企業等で働き続けるための制度」に関する情報を発信するサイトを設けています。「定年・企業における雇用確保・就業確保」に関する制度だけでなく、「創業支援等措置」や「高齢者雇用に関するイベント・啓発活動」についてもまとめています。

さらに「再就職・就職するための制度」として「再就職援助措置」や「生涯現役支援窓口の再就職支援」や「シルバー人材センターの生きがい就労支援」などに関しても情報発信を行っています。

また、高齢者に限らず、働く人たちの主体的なスキルアップやキャリア形成を支援するために厚生労働省は教育訓練給付制度を設けています。教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度です。対象の教育訓練は約16,000講座です。オンラインで受講できる講座や夜間・土日に受講できる講座もあり、働きながら受講することもできます。

シニアの場合、シニアになる前までの仕事ではなく、サードキャリアとして自分のやりたいことや価値観に合った仕事を選択し、やりがいや幸福感(ウェルビーイング)を伴った働き方をする方が多くいます。そのためのキャリアアップやキャリアチェンジを目指すための一助になるでしょう。

※出典:教育訓練給付制度(厚生労働省)

年齢に限界はない!新たなキャリアに挑戦する高齢者

最近ではセカンドキャリアを超えて、新たな分野に挑戦するシニア世代が増えています。例えば、秋田在住の78歳の菅原ましこさんは「体調を崩されている方々の健康になれる手助けをしたい!」という思いで一念発起して、オンラインでマッサージセラピーを学ぶスクールに入校しました。菅原さんは、20代は会社員、30代~50代は飲食の自営業、60代はホテル勤務を経て、サードキャリア、さらにはフォースキャリアとしてセラピストを目指しています。

参考:78歳女性がセラピストを目指し、新たなキャリアに挑戦!

瀧島未香さんは87歳で日本最高齢のフィットネスインストラクターになり、90歳を超えても現役インストラクターとしてレッスンを行っています。しかし、瀧島さんがトレーニングを始めたのはなんと65歳からで、それまでは運動らしいことはまったく未経験だったそうです。「人からどう思われるなんて、気にしなくていい。私だって最初は恥ずかしい気持ちもあって『インストラクターになった』と家族や友達に言えなかったけれど、精いっぱい続けていたら、今はみんな応援してくれるようになりました」と瀧島さんは語ります。

メイクアップアーティストとして42年間、第一線を走り続けてきた藤原美智子さんは引退後「ビューティ・ライフスタイルデザイナー」として活躍しています。年齢を理由にやりたいことや目標を諦めないために大切なのは「人と比べずに、自分と比べること」だと藤原さんは語ります。

91歳の大崎博子さんは70歳の定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しみ、Twitter(現:X)は10年以上前に始めたといいます。「人生100年時代」を生き抜く秘訣について大崎さんは「自分がどうやって生きていくかというのを、ある程度の年齢になったら考えておくと安心できるんじゃないでしょうか。70歳で定年間近になったら、自分のこれからの歩く道を考えて生活しないとね」と言います。

まとめ

セカンドキャリアだけで満足せずにサードキャリアで輝ける分野を探すことは、シニア世代のWell-beingにつながるだけでなく、日本社会が直面している未曾有の人手不足の解決策になります。「改正高年齢者雇用安定法」など、政府がシニア世代の“仕事力”を引き出すためのさまざまな施策を行っているため、それらの制度に精通し、活用することも一つの方法でしょう。

1976年に米国のダグラス・Tホール教授によって提唱された理論を、法政大学キャリアデザイン学部 田中研之輔教授が現代に合わせて深化させた「現代版プロティアン・キャリア理論」。その理論に基づく組織と個人のより良き関係性構築と個人の主体的なキャリア開発の支援を行う一般社団法人。代表理事は、田中研之輔・有山 徹 。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」