ルールが細かい職場は働きづらい、なんてない。

会社や家庭、学校などさまざまな集団に存在する「ルール」。細かくルールを設定するとやるべきことが明確になりやすい一方で、細かすぎると窮屈さを覚える人もいるのではないだろうか。

大阪で天然エビ専門の加工会社「パプアニューギニア海産」を営む武藤北斗さんは、工場で働く従業員に向けて、あえて「好きな日に休んでよい」「嫌いな作業をしてはいけない」といった、一般的な職場ではまず見かけない細かなルールを数多く設けている。

「細かいルールこそが人を生きやすくする」と考える武藤さんに、組織を良くするためのルールを作る上で大切にしていることを伺った。

ルールとは一般的に、集団に属する人たちが、秩序を保って行動できるように制定されるものだ。それゆえに「人を縛るもの」というイメージが根強くある。ルールが細かくあればあるほど、息苦しく思えてくる人もいるだろう。

だが、ルールがなければ「窮屈さ」から解放されるのだろうか?

かつての武藤さんは、“従業員にプレッシャーを与える”ためのルールを課し、働く人そのものに向き合うことを軽視してしまっていたという。しかしそういった環境が従業員同士の人間関係を悪化させてしまったことから、ルールに対する意識が180度変わったそうだ。

全ては「働きやすさ」のため。

細かなルールが従業員同士の

争いや不安をなくす

武藤さんが営む「パプアニューギニア海産」は、パプアニューギニア産の天然エビを加工・販売する会社だ。社員は4人、パートタイマーは20人。

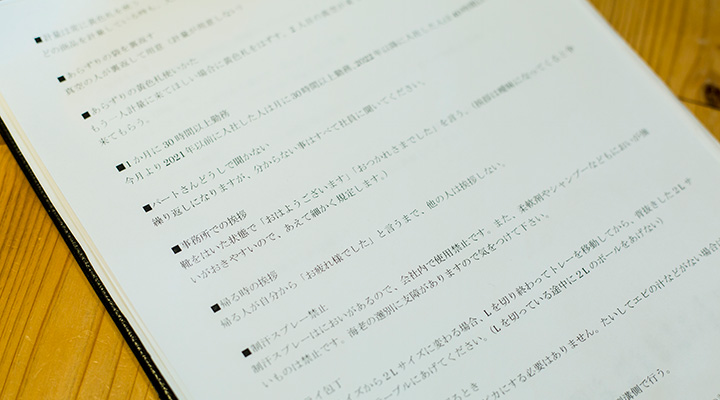

この会社には「同僚の悪口禁止」「パートタイマー間の質問やサポート禁止」「旅行土産の持ち込み禁止」など、200種類を超える細かいルールがある。

中でも代表的なのが「フリースケジュール」。出勤日をあらかじめ決めずに、「好きな日に連絡なしで休む」というルールだ。

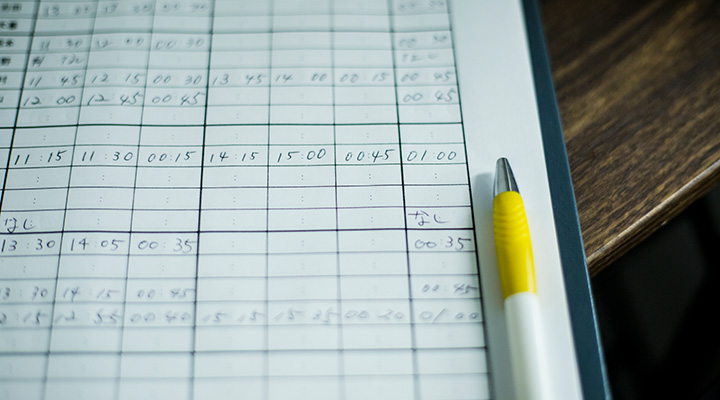

工場が稼働している午前8時30分から午後5時までの間に1カ月でトータル30時間以上勤務すれば、出勤・退勤の時間は自由。給料はタイムカードの記録から支払うという、シンプルなシステムだ。また休む際は、メール、電話、メモ、いずれの手段でも連絡してはいけない。

「シフトがあると『あの人が遅刻した』『あの人は休みがちだ』とマイナスな感情が芽生えてしまう。だったら、シフトなんてなくしてしまった方がいい。

よく『出勤した人が想定より少なくて仕事が回らなかったらどうするんですか?』と聞かれるのですが、そういう時はその人数でできる作業に切り替えるだけです。それに、出勤しないとお給料が出ないので、何日も来ないという状況は発生しにくく、人手が足りない日が続くことはありません。

そして、誰にとっても『休みます』と会社に連絡するのは心理的なハードルが高いんです。体調が悪かったり、子どもが熱を出したりしても、連絡する重圧に耐えかねて出勤してしまう。でも、そんな精神状態で仕事をしてもパフォーマンスが出せないから、双方共にプラスにならないんですよ。なのであえて“連絡してはいけない”というルールを制定しました」

休むかどうかを当日に決めることができ、なおかつ連絡してはいけない。これまでの既成概念を覆したルールだけに、当初は戸惑う人も多かったという。

「人生経験を積んだ人であればあるほど『休む日は連絡をしなければならない』という常識が頭にこびりついてしまっていて、『いけないとは分かっているのですが……』と前置きしながらも連絡してくるんです。

でもそれを許してしまうと『やはり連絡をした方がいいのでは』という空気ができてしまう。だから僕はそういう時、めちゃくちゃうるさく言います。『会社を良くするために本気で考えたルールです。ルールは絶対です。破らないでください』と。

繰り返し伝えたことで、今はルールの意図を理解して『連絡しないこと』を徹底してくれるようになりました」

他に「嫌いな作業をしてはいけない」というルールもある。加工作業を主に行うパートタイマーに、約30ある作業行程の好き嫌いについて回答してもらい、社員がそれぞれの「嫌いな作業」を把握する。パートタイマー同士は、誰が何の作業が嫌いなのかは分からない仕組みだ。

「組織って、作業を分担するのが平等だと考えがちじゃないですか。でも『皆が得意なことを生かす』方が、僕には本当の平等だと思えるんです。お互い『あの人の嫌いな作業を私が補わなければ』なんて考えなくていい。争いは往々にして、おせっかいから始まるので」

人間関係が崩壊したことで「働きやすい環境づくり」を誓った

こういった細かなルールを設定した背景には、過去の苦い経験から生まれた「争いをなくしたい」という思いがあるそうだ。

「僕は“人は争う生き物”だと思っています。だから経営者として、どうすればみんなが争わずに、それぞれの力を発揮できるかを追求しなければならない。そのために、これまでにないルールをたくさん作ってきました」

パプアニューギニア海産はかつて、宮城県石巻市に本拠地を構えていた。武藤さんはここで管理監督の役割も担っていた。

「現場にビデオカメラを設置して、従業員にプレッシャーをかけながら監視するのが当時の僕の仕事でした。ビジネスの上では“人を縛るためのルール”があって当然だと思い込み、『従業員の歩数を制限して作業時間を5分短縮する』なんてことを本気で考えていました。

今考えると恐ろしいのですが、経営ってそういうものだと思い込んでいたんです。当然、辞めていく人は多かったですね」

そんな中、石巻の拠点は東日本大震災で津波に流され、武藤さんは右腕として働く社員と共に大阪に移住。しかし数年後、工場長を任せていたその社員から「辞めたい」と告げられてしまう。

「大阪に来てからの2年間は再建のための事務的な仕事ばかりで、一切工場には入っていませんでした。働く人たちとしっかり向き合えておらず、その間に現場の人間関係が崩壊していました。パートの退社が続いて穴埋め採用を繰り返す状況に、工場長は疲れ切っていました」

このままでは会社を続ける意味がない。運営を根本から見直さなければならない。そう考えた武藤さんは、一人ひとりにヒアリングを開始した。そこで感じたのは「誰も会社を好きではない」ということだった。

「仲が良い人同士で派閥ができ、派閥間で争いが生じていました。『あの人は仕事をサボる』『あの人はよく休む』とお互いを敵視している。僕への不信感も根強くあり、誰も会社のことが好きではないんだと感じました。

『この争いをなくさなければ』と思い、『自分の生活を大事にできる会社にしよう』と考えたんです」

そうして最初に生まれたのが、「フリースケジュール」。このルールが生まれたことで、従業員も武藤さん自身も、以前より心に余裕を持って働くことができるようになったという。

意味のあるルールにするために、みんなでルールを作る

ルールは、作った後の運用も重要だ。組織の中に浸透させ、みんなにそれを守ろうという意識を持ってもらわなければ、作った意味がない。ルールを運用していくために大切にしていることについて、武藤さんはこう語る。

「ルールは僕が一人で作っているわけではありません。意外に思われるかもしれませんが、多くがパートさんからの提案です。『時間を下さい』と言われたら、私と1対1で話をします。その後、社員とミーティングをしてブラッシュアップし、新しいルールを決めたり、改めたりする流れです。最終的に従業員に報告する際の全体ミーティングの様子はYouTubeにアップし、可視化しています」

ルールは頻繁に見直しが図られ、洗練されていく。改訂された最新ルールは皆が確認できるよう、従業員全員にメールで送信し、休憩室のノートにも記載している。さらには一部を会社のブログにもアップし、社外の人も閲覧できるようにしている。

自らの提案により会社を変えられる可能性があるということは、働く人のモチベーションにもつながる。武藤さんは「だからみんなルールを守れるんですよ。会社側からの押し付けだけでルール作りをしても、誰もついてこない」と語る。

「職場に限らず、家庭内のルールだって同じなんじゃないかなと。例えば夫婦間で『なんでこれをやってくれないんだ』というすれ違いが生まれることってありますよね。

結婚当初に妻から『トイレは座ってしてほしい』と言われたことがあるのですが、理由を聞いてみると『立ったまま用を足すとトイレが汚れやすい』とのことで、『ごもっとも』と思えた。ルールを定める背景がしっかりと共有されて、互いの意見を交わす過程があれば、双方が納得できると思うんです」

従業員に対し細かなルールを設けてきた武藤さんだが、自分自身にも課している強いルールがある。それは「解雇しない」ということ。

「うちの会社では、ルールは絶対です。だからこそ、“ルールを守ってくれる人は解雇しない”というルールを、僕自身が絶対に守らなければならない。

経営者が従業員に解雇をちらつかせ、働く人が『いつクビになるんだろう』『追い出されるかもしれない』とおびえている会社なんて、存在しなくていいと思います。『誰も排除されない職場』、その安心感があるからこそ、今では社員もパートも辞めない会社になれたのだと思います」

ただ人を縛っているだけのように誤解されがちなルール。しかし「従業員が働きやすくなる」ためにルールを設ける武藤さんの取り組みは、ルールの本質とは何かを教えてくれる。

誰しも、身の回りにあるルールに疑問を感じることがあるかもしれません。そんな時は一度、そのルールが作られた背景や過程にまで目を向けてみてください。きっと、それまで見えなかった視点が持てると思います。

取材・執筆:吉村智樹

撮影:中島真美

編集協力:はてな編集部

1975年、福岡県生まれ。株式会社パプアニューギニア海産代表取締役社長。芝浦工業大学金属工学科を卒業後、東京の築地市場に就職、競り人を目指す。2年半後、父親が経営するパプアニューギニア海産に就職し工場長を務める。しかし2011年に東日本大震災で宮城県石巻市にあった本社兼工場が津波により流され、大阪での再建を決意。震災による二重債務を抱えながら、茨木市の大阪府中央卸売市場内で営業を再開した。2019年に摂津市に移転し本社兼工場を構える。2021年9月に事業承継。2017年に書籍『生きる職場 小さなエビ工場の人を縛らない働き方』(イースト・プレス)を上梓。

Twitter @hokut0

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。