住まい探しは防災に関係ない、なんてない。

自然災害が頻発する日本。住宅にも甚大な被害を及ぼすことから、そのリスクは不動産取引時における重要な判断材料となっている。こうした中でLIFULL HOME'Sは、地図から物件を探す機能に「洪水ハザードマップ」を追加。開発を担当した事業本部の徳山隆と蔭山亜由美は「安心の先に喜びがある」と、住まい探しのあるべき姿を日々追求している。

私たちの暮らしに深刻な影響を及ぼす、集中豪雨などによる水害。国土交通省の「災害リスク地域に居住する世帯の状況」(※)によると、土砂災害・水害のリスクがあるエリアに居住する世帯は、約23%にのぼると推計される。安心・安全な住まい探しのために、不動産情報サイトが果たすべき役割とは何か。LIFULL HOME'Sの担当者2名が語った。

※国勢調査及び国土数値情報より国土交通省作成

物件探しとハザードマップを融合し、

不動産情報をアップデートする

浸水被害や土砂崩れ、高潮など、住まいの安全を脅かす水害は、近年深刻な社会問題となっている。国土面積に占める可住地の割合が27.3%と小さく、沿岸部や山間部、河川沿いに住宅が多く存在する日本は、台風やゲリラ豪雨の影響を受けるリスクが高いため、さまざまな面からの対応が急務だ。

こうした中で重要視されているのが、自然災害のリスクを地図化した「ハザードマップ」である。身の回りの地域の洪水や土砂災害などのリスク情報を可視化でき、被害の軽減や防災に役立てられる。

不動産業界では2020年8月、取引時に「水害ハザードマップ」における物件所在地を事前説明することが義務化された。10年以上不動産情報サイトの運営に携わるLIFULL HOME'S事業本部の徳山は、「制度改正の以前から、問題は顕在化していた」と私見を述べる。

「日本はもともと災害の多い国。水害はここ数年で特に目立つようになり、人命に関わる被害も多発しています。こうした状況の中、不動産業界でも課題意識は高まっていました。水害ハザードマップの説明義務化により、防災への取り組みをアップデートしたり、用地取得の段階からハザードマップを確認する動きが、より活発化したように感じます」(徳山)

災害の多発は、住まい手にも影響を及ぼす。共同住宅では共用部の防災整備や避難訓練が行われるようになり、そのコストは修繕積立金や共益管理費に上乗せされるケースもある。また、災害の多発化により火災保険料も上昇。直接的な被害以外の部分でも、変化が生じ始めているのだ。

「大きな変化の一つが、住まい探しです。2010年代末頃から、住み替えにおいて『災害への強さ』を重視する人が増加したことは、LIFULLの調査でも鮮明になっています。こうした流れを受け、当社の不動産情報サイトLIFULL HOME'Sに、『洪水ハザードマップ』の機能を追加することを決意しました」(徳山)

自然災害の深刻化とともに、求められていた機能改善

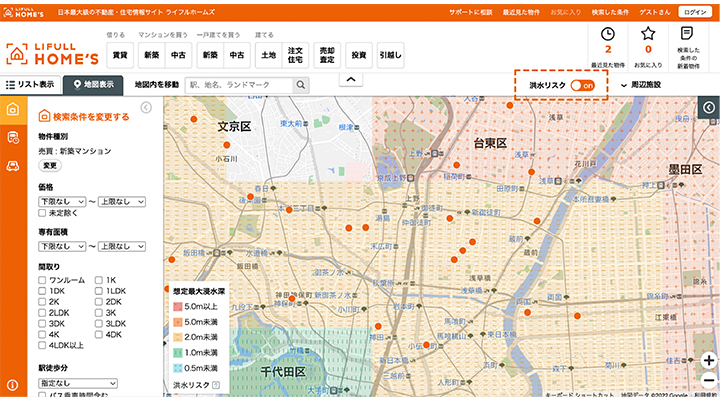

LIFULL HOME'Sに洪水ハザードマップの機能が追加されたのは2020年の8月。水害ハザードマップの説明義務化と同じタイミングであり、不動産ポータルサイトでは初の試みとなった。

同サイトにおける洪水ハザードマップは、日本全国の賃貸・売買物件を地図上で検索できる「地図から探す」で表示される。地域や間取りなどの条件を指定し、「洪水リスク」ボタンをONにすることで、位置や周辺施設、災害情報を閲覧しながら、各物件を比較できる仕組みだ。「物件選びの段階から洪水リスクを把握できることは、ユーザーにとっての価値があるはず」と語るのは、LIFULL HOME'S事業本部の蔭山である。

「義務づけられたハザードマップの説明は、通常であれば重要事項の契約締結時に行われます。主に仲介会社さんなどが担うため、私たちのような情報サイトの運営会社には、極端にいえば無関係です。しかしそれでは住み替えの決定をする最終段階で、災害リスクの情報に触れることになってしまう。実際に『最後になって初めてハザードマップのことを聞かされたけど、今から取り消すこともしづらいから……』と、契約に至るケースもあると聞いて……。情報のバランスが悪いのではないかと思い、機能追加に至りました」(蔭山)

洪水リスクが高い物件も一定数あるため、全面的な情報発信により不利益を被る不動産会社も存在するのは事実だ。今回の取り組みは、そうした業界の構造を変えるものであり、慎重な対応も必要だったという。

「ハザードマップの表示は以前から取り組むべき施策だと感じていましたが、不動産会社さんとの関係を気にして一歩踏み出せない部分もありました。2020年の説明義務化がきっかけとなり、『やはり進めよう』と決意した流れです。営業と連携し、丁寧に不動産会社の皆さんに説明したのですが、蓋を開けてみると快く受け入れてくれる方がほとんどで、私たちが勝手に恐れていただけでした。問題意識は、双方が共有していたということでしょう」(徳山)

誰もが簡単に災害情報へとアクセスできるために

その後2人は、ハザードマップ機能のアップデートに取り組んでいく。2021年6月には、スマートフォンでの「新築一戸建て物件詳細」に「洪水・土砂災害・地震ハザードマップ」機能を追加。土砂災害、最大震度、液状化のシミュレーション結果、避難所情報を確認することが可能になった。

また、色覚の障がいを持つユーザーに配慮し、ヒートマップで用いる色のバリアフリーにも対応。形状、サイズ、重ね方などを検証し、差が識別しやすい色や柄を採用されている。

「さまざまな情報を載せているサイトなので、これらの機能をスピーディーに切り替えて閲覧できるように工夫しています。一部のスマホアプリ版では、地図上を指でなぞることで検索範囲を指定する『なぞる』機能を、洪水ハザードマップ機能に統合。誰もが直感的に操作できるようにアップデートしました」(蔭山)

一方で、ハザードマップの情報だけで物件選びの判断がされないよう、詳細情報も随時追加している。

「ヒートマップで無色であれば安心かというと、そうではありません。一連の情報は過去30〜100年のデータがベースになっていますが、今後の気候変動などで想定されるリスクも変わる可能性があるからです。安易に安心せず、無駄に恐れないために、レベルごとの対策方法をテキストなどで記載するように進めているところです」(蔭山)

これらの追加機能は新築一戸建てなど、特定の物件に限られているが、今後に向け全物件の機能向上を図ることが、現在の課題だ。

「まずは土砂災害、地震、液状化の情報を、中古・新築マンション、中古一戸建ての物件ページにも掲示していこうと考えています。さらに、地図表示に切り替えた際に、これらのハザードマップに加え、土砂災害、地震、液状化の情報を物件検索(地図)にも表示することで、より安心できる情報を発信していきたいです」(徳山)

「情報の追加は、データ容量の増加を伴うので、ユーザビリティの両立という面では障壁も多いですが、技術チームと連携しながら改良に取り組んでいこうと思います」(蔭山)

重要なのは話し合い。そのサポートをするのが情報

私たち日本人は今後、より災害と真剣に向き合うことが求められていくだろう。未来に向け、住まい探しはどのような形へとシフトしていくべきか。徳山には明確な問題意識がある。

「日本は海外と比べて、一人が一生のうちに住み替えを行う回数が少ないといわれています。自ずと物件探しの経験も減るので、住まいに関する知見もそこまで高くないのかもしれません。最新の設備や機能が備わる新築物件が人気なのも、そのためではないでしょうか。すると不動産会社さんも費用や築年数ばかりを訴求するようになってしまう。住まいを取り巻くこうしたコミュニケーションを、私たちが変えていかなければならないと考えています」(徳山)

希望の住まいに出合うためのコミュニケーション。不動産情報サイトもまた、担うべき責務は大きいのだろう。

「私たちが理想とするのは、物件を探しに行った時に、当たり前のように災害リスクのことが話される世界。不動産会社さんはプロですので、本来はポータルサイトで情報を集めるよりも、話をすることが有効であるはずです。しかし現実には、『何を相談すべきか』がわからないユーザーさんも多い。私たちサイト運営会社は、そんな皆さんにとって“気づき”となるような情報を発信していくべきだと考えています」(徳山)

多くの人が“気づき”となる情報を得るためには、簡単にアクセスできることも必要だ。ハザードマップ自体は他のウェブサイトでも閲覧できるが、不動産情報サイトであるLIFULL HOME'Sの機能向上は、利便性を追求した結果なのである。そして最終的なゴールは「安心」だと、徳山は語る。

「当社の経営理念は『常に革進することで、より多くの人々が心からの「安心」と「喜び」を得られる社会の仕組みを創る』ですが、そもそも“喜び”は“安心”の上に成り立つものです。住まい探しをより楽しんでいただくためには、まずは災害リスクをはじめとした情報を、十分に備えなければならない。そう信じて、日々アップデートに取り組んでいます」(徳山)

“安心”な住まい探しが当たり前になる日。理想の未来を目指す二人は、希望通りの物件が見つかるだけでなく、その先にある“喜び”も視野に入れているようだ。その実現に向け、災害情報の発信は最も注力すべき課題であったのだろう。

取材・執筆:相澤 優太

撮影:高橋 榮

蔭山 亜由美

千葉県出身。2018年に株式会社LIFULL入社。

LIFULL HOME'S事業本部 売買事業部に所属。主にLIFULL HOME'Sのサービス企画を担当。2021年6月に提供開始した「新築一戸建て物件 洪水・土砂災害・地震ハザードマップ」機能の企画担当のほか、ユーザーの安心と喜びを得られる「住み替え体験」に関わるミッションに従事。

徳山 隆

LIFULL HOME'Sのディレクション、地域情報UGCサービス、VRプロダクトの開発・推進、コワーキングスペース、ファブスペースの立ち上げと推進などさまざまな領域に携わる。現在は、LIFULL HOME'Sのプロダクトマネージャーとして不動産購入者向けの課題解決に奮闘中。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2021/11/22ダンスで社会課題を表現するのは無理、なんてない。野口 量

2021/11/22ダンスで社会課題を表現するのは無理、なんてない。野口 量19歳の時にダンスに魅了され、毎晩ストリートでの活動に明け暮れた野口量さん。20年以上たった現在でもその情熱はいささかも衰えず、今日も国内外でダンスに勤しんでいる。ダンサーとしての活動はもちろん、安室奈美恵の「HERO」やイッセイ ミヤケのパリ・コレクションの振り付けなど、振付師としても大きな仕事を手掛けてきた。そして、現在はLIFULLが加盟する日本初のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE(ディーリーグ)」に出場する、「LIFULL ALT-RHYTHM(ライフル アルトリズム)」のディレクターを務める。チームのテーマは「多様性」。メンバーと共に多様性の体現の仕方を模索し、アートと社会の融合を追求している。「ダンスは人生」だと語る野口さん。果たしてその真意とは。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。