家事は仕事より楽、なんてない。―サラリーマンが「主夫」になって気付いた、ゴールなきマラソンの大変さ―

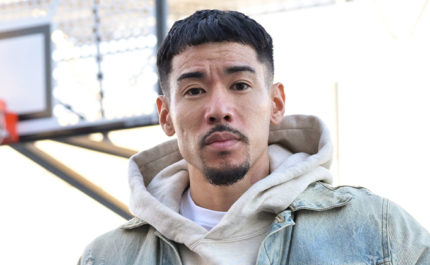

働く夫を家庭から支えてきた専業主婦が激減し「稼ぐ女性」が増えた。一方、いまだに家事の主体を女性が担う世帯は多いのではないか。そうした中、2021年から「兼業主夫」として家庭に入り、保育園の正職員として働く妻を支えるのが川上敬太郎さんだ。もともと夜遅くまで働くハードワーカーで、家庭のことは妻に任せていたという川上さん。どのような転機があり、兼業主夫へと転身したのか。

これまで、家庭の「稼ぐ」役割は主に男性が担ってきた。しかし、昨今は専業主婦世帯が激減。「稼ぐ女性」が増加中だ。厚生労働省『令和4年版 厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-』(※1)によると、1980年から2021年にかけて、いわゆる専業主婦世帯は1114万世帯から566万世帯に激減。反対に共働き世帯は、614万世帯から1247万世帯へと倍増している。

このような変化もある一方、いまだ家事は従来通りに女性が担っているケースは少なくないだろう。もちろん、家事や育児に積極的な男性は増えている。しかし、家庭から社会に出て稼ぐようになった女性が多い半面、社会から家庭に入るような男性はレアケースだ。

果たして、男性は家庭に入れないのか。家事はこれからも、女性がメインでやるべきなのか。兼業主夫であり、ワークスタイル研究家の川上さんにご自身の経験を伺うとともに、考えてみる。

※1出典:厚生労働省『令和4年版 厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-』

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/backdata/02-01-01-03.html

これまで自分のキャリアを支えてくれた妻。その妻を、今度は自分が支えられないのはフェアではないと感じました。

「家事・育児は女性のもの」と考えていた

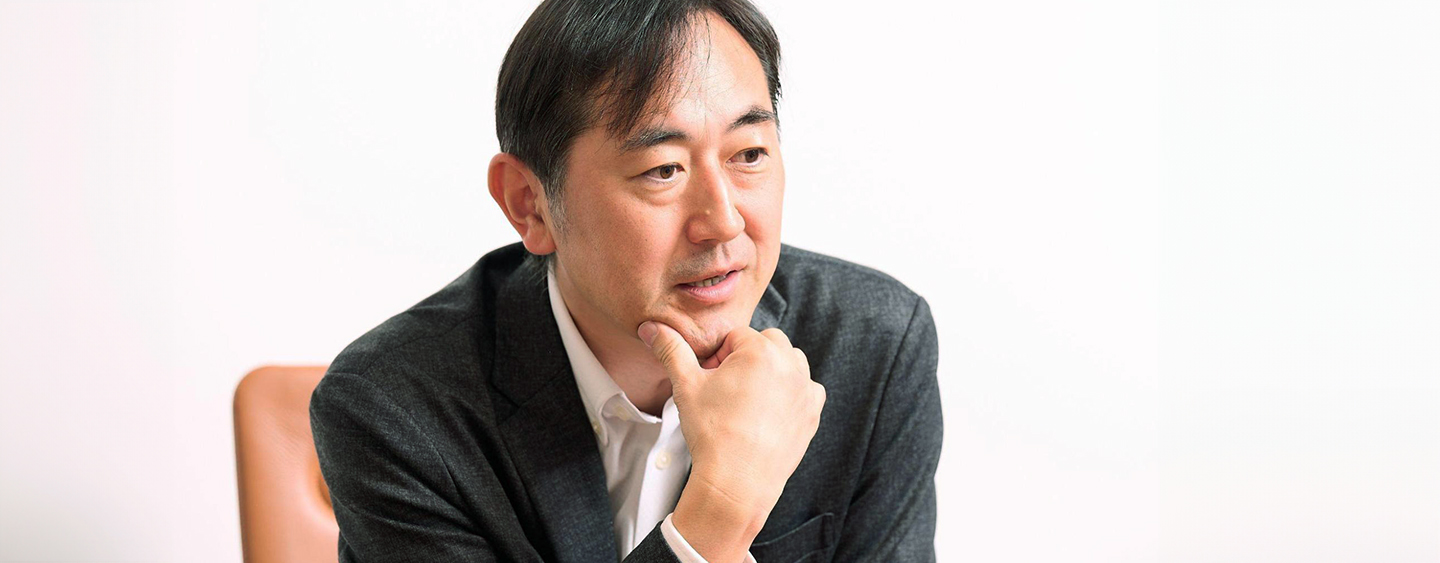

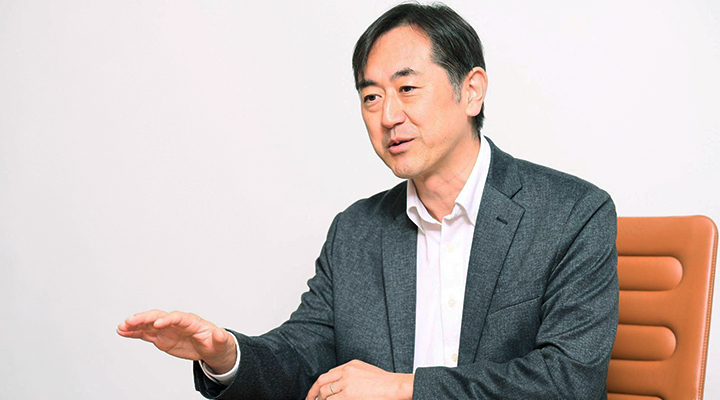

2021年の4月、勤めていた会社を辞めてフリーランスへ転身するとともに「兼業主夫」として活動を始めた川上さん。現在に至るまで家事全般を担当しつつ、保育園の正職員として働く妻をサポートしている。

今でこそ料理や洗濯、掃除など家事全般をこなす川上さんだが、以前は「家事は女性がやるのが当たり前だと考えていました」と振り返る。両親は共働きながら、亭主関白な父と、家事全般を行う母の下で育ったという川上さん。時代的にも男女の役割がそれぞれ「働く」「家庭に入る」という形で固定視されがちだったことから、川上さんのような考えを持って育った人も少なくないはずだ。

一方、人材サービス業界で働くうちに、こうした性別による役割分担に違和感を覚えるようになっていったと振り返る。きっかけの一つとして、人材派遣の営業を担当していた際のエピソードが挙がった。

「当時の人材派遣はフルタイムの案件が主流でした。一方で、幼稚園の送り迎えや家事の合間に、短時間で働きたいという声も数多く受けていました。実際に、そうした短時間かつ扶養の枠内で働けるような案件を増やしたところ、かなり引き合いがあったんです。この頃から『仕事だけ』『家事だけ』ではなく、双方のバランスを取った働き方や生き方もあるのではないかと感じるようになっていきました」

もともと「家事は女性がやるのが当たり前」と考えていた一方、主婦たちのニーズに直面するにつれて、考えを変化させていった川上さん。結婚後、仕事と家事の分担を妻と話し合った際にも「自分が主夫をやるのもアリだよ」と伝えたという。ただ、妻がハードワークで心身ともに疲弊していたこともあり、最終的に川上さんが仕事で稼ぎ、妻が専業主婦として家庭に入る結論となった。「私が家事をすることは基本的になく、妻が100%担当。その分、私がとにかく稼ぐ形で落ち着きました」と振り返る。

仕事と家事・育児の両立で苦労したこと

とはいえ、2つのきっかけがあり、少しずつ家事にも関与するようになっていったという。1つ目のきっかけが、子どもの誕生だ。「やはり育児は大変なものです。特に第1子は経験がない中で育てなければいけませんし、妻の姿を見ていて『大変なことなんだ』という実感を強く持つようになりました」と話す。そこから、仕事が早く終わった日には風呂に入れたり、おむつを替えたりといった形で自分から動くようになっていった。

2つ目のきっかけが、妻に叱られたことだ。「少しずつ家事や育児をやるようになっていたころ、台所の生ごみを掃除する際に冗談交じりで『汚いなあ』とおどけたら、妻にめちゃくちゃ怒られました。普段は穏やかなのに、こうしたことで気が立つほど追い込まれているのかと感じ、そこからは妻の負担を解消するべく、より積極的に家事と育児に関わるようになりました」

中でも、特に大変だったのは育児だという。特に次男・次女である双子が誕生した際は、次女が医療センターのNICU(新生児集中治療室)に運ばれることに。午後10~11時まで働き、その後は妻が入院する病院を訪問。さらに次女のいるNICUへも訪問する日々が続いた。

「夜遅いこともあり、とにかく居眠り運転で事故を起こさないよう、運転しながら怒鳴るように歌っていましたね。ある日、帰宅してうがいをしたら喉から出血していたのには驚きました」

大変な経験をしたからこそ、もともとは「妻の手伝い」といった認識で家事・育児をしていたが、徐々に「手伝う」という感覚はなくなっていったと振り返る。

主夫デビュー翌日に早速ぶち当たった「壁」

4人の子どもを育て、家事や育児にも積極的に関わりながらハードワークをこなしていた川上さんが「主夫」になったきっかけは何だったのだろうか。川上さんに聞いたところ、妻が正職員として仕事に復帰したいと伝えてきたことだった。

「育児がひと段落したころから、妻は保育士の資格を取得して、パートで働くようになっていました。ただ、妻は責任感が強く、正職員になったら、かつてのようにまたハードワークで調子を崩さないか心配だったんです。今まで通り家事もするといっていたので、最初は『そこまで無理しなくて良いのでは』と返事をしていました」

ただ、妻と話し合いをするうちに徐々に考えを変えていった。

「自分は20年ほど、キャリアを積んできました。妻はそれを支えてくれてきた存在です。そんな妻が『チャレンジしたい』と話している時に支えてあげられないのは、フェアではないと考えるようになっていきました」

「チャレンジするからには成功してほしい」と、自身が主夫となって家庭に入り、支えることを決心した。とはいえ、自身が主体となって家事をこなすのは、なかなかハードなものだ。実は主夫になる前は「自分の仕事が激務だったこともあり、仕事より楽だとは思いませんが、それでも家事が仕事より大変なものだとは考えていませんでした」と話す。

こうした考えは、主夫を始めた翌日に早速打ち砕かれた。初日に晩御飯として麻婆豆腐を作って一安心したのもつかの間、翌日に「また作らなければいけないのか」と感じたという。

「それまで料理はあまりやっていなかったこともあり、あくまで『作る』ことがメインだと考えていました。主夫になってから気付いたのは、作ることはあくまで一部に過ぎず、前工程の買い出しや献立を考えること、さらに後工程の皿洗いなども含めて料理なのだ、ということです。こうした流れを理解してからは、うまくできるようになりました」

また、これまでは疲れで寝込んだ経験があまりなかったにもかかわらず、主夫1年目には2回も寝込んだ。そこで家事と仕事の大きな違いに気付いたと話す。

「仕事は、例えるならば短距離走です。土日や飲み会など、息抜きの機会があります。一方で、家事はマラソン、それもゴールがないものです。家事に休みはなく、じわじわと疲れが蓄積していきます。よく家事と仕事を比べることがありますが、それぞれ質の違う、比べられないものなのだと実感しました」

ペースの違いを少しずつつかみ、これまであまり経験がなかった料理も、家族からプレゼントされた「戦闘服」(川上さん)のエプロンを着込んで始めた。中でも好評なのはミネストローネだが「作り過ぎて飽きられ始めています」と川上さんは笑いながら話す。

調理中の川上さん

調理中の川上さん

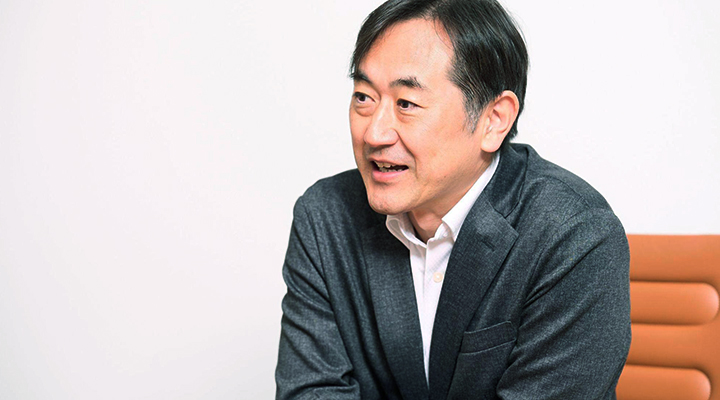

男性も、仕事と家庭の両立に悩むべき

昨今は男性の育児休暇制度なども充実させる企業が増えてきており、少しずつだが男性が家事・育児へ参加する機運が高まっているように感じる。一方で「育休を取った夫が、家事や育児に参加しない」といった声も目にする。こうした課題を、川上さんは「スタートラインの違い」を基に解説する。

例えば、男性を巡っては「男子厨房に入るべからず」という言葉がある。そして、変わりつつあるとはいえ、稼ぐのは男性が主体だという価値観で育った人は多い。逆に女性であれば「家事もできないと、嫁の貰い手がいないよ」と言われることもあるだろう。そのため、どうしても男女で家事に対する意識のスタートラインが異なってしまう。

だからこそ、男性がいざ家事や育児をしようにも至らない点が出てしまい、女性側の不満につながることもある。川上さんは「やや男性目線過ぎるかもしれませんが、こうしたスタートラインの違いを理解して、お互いが歩み寄ることも必要ではないのでしょうか」と話す。合わせて「これまで女性たちが仕事と家庭の両立で悩んできたように、男性も悩む時代が来ているのだと思います」とも指摘した。

川上さん自身も仕事と家庭の両立に悩み、実現してきたとともに、妻を支える兼業主夫という新たな形を見いだした。今後、川上さんのような兼業主夫世帯は増えていくのだろうか。この疑問に対して川上さんは「夫が家事をやることが絶対に正解、というわけではないと考えています」と話す。

「人によって得手不得手はありますし、重要なのは性別に基づいたイメージを排して『どっちがやっても良いよね』という空気が社会に広がっていき、各家庭が話し合ってどうするかを決めることではないでしょうか」

これまで日本では主流だった専業主婦世帯が激減し、昨今は共働き世帯が増えている。「稼ぐ女性」が増える一方、「家庭に入る」男性ももっと増えて良いのではないか。川上さんのインタビューを通して、そう感じた。

取材・執筆:鬼頭勇大

撮影:合同会社ヒトグラム

ワークスタイル研究家/1973年、三重県津市生まれ。男女の双子を含む4児の父で兼業主夫。愛知大学文学部卒業後、大手人材サービス企業をはじめ複数企業で管理職・役員を歴任。現在は、人材サービスの公益的発展を考える会 主宰、ヒトラボ編集長、しゅふJOB総研 研究顧問の他、執筆、講演、広報ブランディングアドバイザリー等に従事。

ホームページ

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。