人と一緒に食事をするのは楽しいはず、なんてない。-会食恐怖症とは?克服方法とは?山口健太さんに聞いてみた-

一般的に「食事=楽しい」と言うイメージがあるいま、中には人知れず食事に苦しんでいる人もいる。会食恐怖症は、人と一緒に食事を摂ることに不安や恐怖を感じる症状だ。会食恐怖症の当事者はなぜ、会食に不安や恐怖を感じてしまうのだろうか。会食恐怖症の経験者、また克服支援の第一人者として活躍する山口健太さんに話を伺った。

会食恐怖症という言葉を聞いたことはあるだろうか。これは、文字通り会食をすることに強い不安や恐怖を感じることを指す。ここで言う会食は、ビジネスの場での会食だけではなく、友人や恋人、家族などとの会食まで含む。

今回話を伺った山口健太さんは会食恐怖症を経験したことのある当事者だ。そして現在は、会食恐怖症克服のための支援活動をしている。そんな山口さんに会食恐怖症とはどんなものなのか、またその周囲にいる人はどんなことができるのか話を伺った。

「食事は楽しいもの」と思えない人もいることを知って欲しい

部活の合宿で経験した食事をきっかけに、会食が苦手に

幼い頃から、たくさん食べることは苦手だったという山口さん。誰でも決まった量が出される給食などでは、「今日は食べられるだろうか」と不安になることが多かったと語る。

それでも、小学生・中学生までは、大きな困り事はなく過ごしていた。そんな山口さんが明確に、「人と一緒にご飯を食べるのが苦手だ」と感じ始めたのは高校生の時のある出来事がきっかけだった。

「僕は幼い頃から野球をやっていて、高校でも野球部に所属していました。部活のトレーニングの一環で、『食トレ』というものがあったんです。簡単に言うと、ご飯をたくさん食べて体重を増やしたり体作りをすることを指します。

特に、合宿中は『食トレ』として、毎日お茶碗いっぱいの白米を朝2杯・昼2杯・夜3杯食べなければなりません。高校1年生の冬に初めて参加した合宿で1回目の昼食の時、緊張した僕は全然ご飯を食べられず残してしまいました。そうしたら、夕食の時に指導者の方に『全然食ってないじゃないか。いつも食べてないから、こういうとき食べれないんだろう』と怒られてしまったんです。

ちゃんと食べなきゃと思ったのですが、そう思えば思うほど食べられなくて……。翌日以降も結局食べられず、後半は結局食堂の匂いだけでも気持ち悪くなってしまうようになりました」

初めは「食トレ」への苦手意識だったものが、だんだんと誰かと一緒にいる空間で食事を摂ることができない会食恐怖症に変わっていった。家での食事や親友との食事以外は、食事の美味しさよりも緊張が勝り、全く楽しめなくなっていったという。

悩んだ山口さんは、ある時、同じ部活の友人に「人と一緒にご飯を食べるのが苦手だ」と相談。深刻に悩む山口さんに対し、返ってきた反応は軽いものだった。

「心配をかけたくなくて、親や先生には相談していなかったんですよね。それで、同じ部活のメンバーに言ってみたのですが、『それじゃあ女の子とご飯も行けないじゃん』と言われてしまって。もしかしたら、重くし過ぎないようにそう言ってくれたのかもしれないですが、当時の僕としてはやっぱり他の人に言うのは難しいからやめた方がいいな、と感じてしまいました」

「無理に食べなくてもいいよ」の声が会食恐怖症の克服に繋がった

そんな山口さんだが、現在は会食恐怖症を克服し、食事を楽しめるようになったという。どんな風に、会食に慣れていったのだろうか。

「克服のきっかけは、大学生の時のアルバイト先の賄いです。飲食店でかなりしっかりした定食が賄いに出るお店でした。想像していたよりもたくさんの賄いが出て戸惑ったのですが、これを理由にアルバイトを辞めるのは嫌だと思い、お店の人に相談したんです。

そうしたら、『無理に食べなくてもいいよ』『ゆっくりでいいよ』と言ってくれて。別に、賄いのメニューを変えてくれたというわけではないんです。でも、単にこの人たちは受け入れてくれると思えただけで、だんだん食べられるようになりました。1年くらい経つ頃にはほぼ改善されて、アルバイト先以外でも食べられようになりました」

現在、山口さんは自身の経験を活かして、会食恐怖症の当事者やその周りの人をサポートする活動を行っている。初めは個人で活動を始め、2017年には「一般社団法人 日本会食恐怖症克服支援協会」を設立した。活動を始めた背景には、こんな思いがある。

「自分が人とご飯を食べられなくなった時、ネットや本などで調べてもほとんど情報が出てこなかったんです。不安障害の症例の一つとして、200ページある本のたった2ページ分しか紹介されていないような状況です。その程度の情報しかないと、どうやって克服したらいいかわからないですよね。なので、自分なりにでも勉強したことを発信していこうと決めました。

とはいえ、最初は自分と同じような人がどのくらいいるのかは全然わかりませんでした。でも、1人でも2人でも同じような悩みを抱えている人がいたら力になりたいと思っていました」

いざ活動を始めてみると、山口さんと同じような悩みを抱えている人は多くいた。次第に活動を知る人が増え、今では年間1,000件以上の相談が寄せられているという。オンライン・オフラインで開催しているお悩み相談会や、会食恐怖症の当事者が集う「食べなくてもいいカフェ」には、様々な人が集う。若者はもちろん、数十年もの間、会食恐怖症に悩んできた人も訪れているという。多くの人が共通して口にするのは次のような言葉だ。

「『初めて悩みを共有できた』『初めて会食恐怖症であることを人に言えた』という声はよく寄せられます。世間では、食べることは楽しいとか誰でも食べることができるという前提で話が進みがちですよね。仲良くなるとすぐに『ご飯食べに行かない?』という話になる。だからなかなか人に言えないのだと思います。相談会や『食べなくてもいいカフェ』に来たことで、気持ちが楽になったと言ってくれる人は多いです」

「残さず食べなさい」の声かけは子どもの食事嫌いの解決にはならない

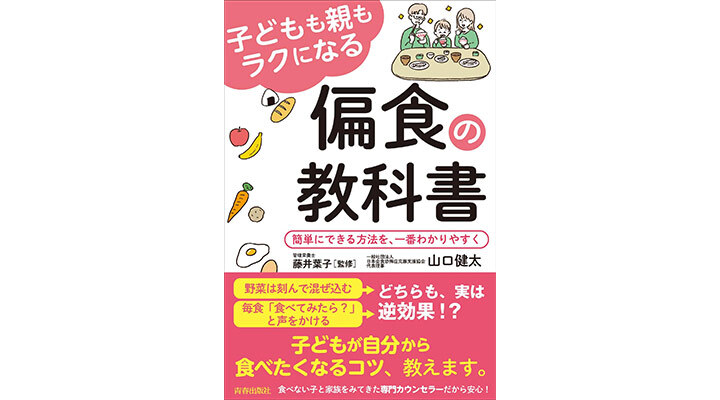

山口さんの元に寄せられるのは当事者からの声だけではない。自身の子どもがご飯を食べられず困っている保護者や、生徒がご飯を食べずに困っている学校の先生からも相談が寄せられる。そんな大人たちのために、保護者向けの相談会、学校の先生向けの研修やWebメディア「きゅうけん」の運営、書籍の執筆などを行っている。

執筆:山口健太,監修:藤井葉子『偏食の教科書』青春出版社(税込1,870円)

執筆:山口健太,監修:藤井葉子『偏食の教科書』青春出版社(税込1,870円)

会食恐怖症は、子どもの時に発症する人が多いとも言われている。日本では特に「残さずに食べなさい」「好き嫌いせずに食べなさい」といった指導が当たり前のようにされるが、これは食べられない子どもにとっては逆効果になることもあるという。こういった情報を伝えると、保護者や先生たちからはこんな反応が返ってくる。

「保育園や学校で給食を食べられない子どもに関する相談はよく来るのですが、よくよく聞いてみると、クラスの給食ルールが結構厳格だったりするんです。同じ学年の子どもでも体格の個人差があるし、偏食にも理由はあります。それを無視して一律に『残さず食べなさい』というのは無理があります。

そんなことをお伝えすると、『目からウロコだった』と本当によく言われます。特に栄養士さんはもともと食べるのが好きな方が多いので、食べない子の気持ちはあまりわからないみたいなんです。だからこそ、大人向けの相談会や研修なども大事だなと感じています」

会食恐怖症の克服のためには、当事者が食べる練習をすることはもちろん、周囲のサポートも重要だ。最後に、会食恐怖症の当事者やその周囲にいる人ができることを教えてもらった。

当事者ではない方は、まず、普段通り楽しく食事してほしいです。たとえ会食恐怖症の方が近くにいても、「あなたが食べないなら私も食べない」と言われると当事者は一番緊張してしまいます。その上で、もし当事者の方が何か相談してきたら、ぜひその不安な気持ちを聞いてあげてください。話を聞いてくれるだけでもすごく安心できます。

取材・執筆:白鳥 菜都

撮影:服部芽生

岩手県盛岡市出身。高校生の時に「会食恐怖症」を発症し、他人と食事ができなくなった経験を持つ。克服後、一般社団法人日本会食恐怖症克服支援協会を設立し、「食べることが出来ない」悩みを抱える当事者支援活動を始める。講師活動・カウンセリング活動や、安心できる居場所作りの「食べなくても良いカフェ」を都内で運営。著書に『食べない子が変わる魔法の言葉』(辰巳出版)『「吐くのがこわい」がなくなる本』(ダイヤモンド社)『子どもも親もラクになる偏食の教科書』(青春出版社)などがある。

Twitter @kaishoku123

Instagram @shokuiku123

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。