ダウン症だから一人暮らしは無理、なんてない。―料理をしたりYouTubeでダンス動画を見たりと一人暮らしを満喫する書家・金澤翔子さんの純粋な心に迫る―

ダウン症という先天的な障がいがありながらも書家として国内外で活躍し、20歳で初の個展・30歳で一人暮らしと、着実に夢を叶えてきた金澤翔子さん。母・泰子さんは「ダウン症と伝えられた時には絶望と苦しみしかなかった」と言い、実際に親子で何度も何度も傷つきながらも我が子を信じて二人で歩み続けてきた。書家・金澤翔子の誕生秘話、そして困難や不可能を乗り越えてきた親子の絆とは。優しさと愛で翔子さんを支えてきた泰子さんと、自分らしく生きる翔子さんに取材した。

母・泰子さんが翔子さんを出産した38年前は、ダウン症の障がい児に対する強い偏見があり、「何もできるはずがない」「周囲に迷惑をかけないよう、親が徹底して面倒を見るべき」というのが当たり前の時代だった。娘がダウン症と分かり絶望の淵にいた時、新米の母親に一筋の光を与えたのが、当時話題だった画家・山下清氏の映画だった。観た人を元気にさせるパワーと、障がいがあるのに職業を持って自立できるという、当時誰も想像もしなかった姿は強く泰子さんの心に刻まれることになる。

翔子さんのドキュメンタリー映画『共に生きる 書家金澤翔子』が2023年6月2日に全国で公開された。「若い頃の私が山下清さんの映画で勇気をもらったように、誰か一人でも前向きになってくれたら」と泰子さんは語る。舞台挨拶で泣いている観客を何人も見かけ、「私の気持ちとしてはもう大成功」と笑う。娘に障がいがあるとわかった時に泰子さんが心に誓ったこととは。翔子さんと泰子さん親子の38年の軌跡と、子の自立を尊重する親心を伺った。

障がいがあるからって子どもに何でもやってあげるのは愛情じゃ無い。しっかり自立させることが愛情

泰子さんが開いた書道教室で友達と書道を始めたのは5歳の時

現在は書家として国内外から大きな注目を浴びる翔子さんだが、一体どうやって書道と出合い、書家の道を歩むようになったのだろうか。

「翔子が5歳の時にお友達作りのために書道教室を始めました。

私はそれまでずっと翔子と一緒にいましたから、『娘に書道を教えたい!』という強い気持ちではなく、翔子を一人にするわけにいかないという理由で2~3人の生徒の中に入れたんです。ところが最初に筆を持って線を書かせたら、翔子だけ筆もしっかり持ってビシッと線を書く。それで『え?センスがあるんじゃないかな』と直感的に思って。きっと、赤ん坊の時に揺籠の中から私が書に向き合っている姿を、翔子がずっと見ていたのかもしれませんね。

でもだからと言って書家にしよう、なんて考えたこともありませんでした。だって障がい者が何かを極めるなんて、ありえないと思われていた時代ですから。

私は苦しい思いをずっと書道にぶつけてきていたので、今思うとそんな姿から何かを習得したのかもしれませんね。そもそも才能があったのかもしれませんし、もうわかりません。ただ一つ言えるのは、翔子を書道の道にとか、書道を教えようなんて、思ったことは一度もなかったということ」

2023年 6月2日に公開した映画『共に生きる 書家金澤翔子』の一場面。映画を観賞した人の中には、同じダウン症の子を抱えた親も多く、希望を与えられたと大きな反響を呼んだ。

2023年 6月2日に公開した映画『共に生きる 書家金澤翔子』の一場面。映画を観賞した人の中には、同じダウン症の子を抱えた親も多く、希望を与えられたと大きな反響を呼んだ。

配給:ナカチカピクチャーズ 配給協力:ティ・ジョイ

©マスターワークス

転機になったのは10歳で書いた「涙の般若心経」

翔子さんが10歳の時、忘れられないほど辛いことが起きた。今まで通っていた近所の公立小から「遠くの身障者学級のある学校へ転校してほしい」と言われて、普通学級へ通うことができなくなってしまった。

「翔子が大好きだった学校に通えなくなった、という事実は本当にショックで絶望的で、家に引きこもるように。そして今までも辛いことを書道にぶつけていたので、その悲しみと祈りをこめて般若心経を書き始めたのです。学校に行けなくなった翔子と一緒に。

まだ10歳の翔子は漢字なんてわかるはずはありませんよね。でも、悲しんでいる私を励ますために、来る日も来る日も翔子は般若心経を書き続けたんです。学校のことや翔子がうまく書けないことに私は苛立ち、怒ることもありましたが、それでも書くことをやめなかった。その行動の源は、翔子の“優しい愛”なんですよね」

何カ月も続けて書いた実績が、結果的に翔子さんの書道の基礎となった。

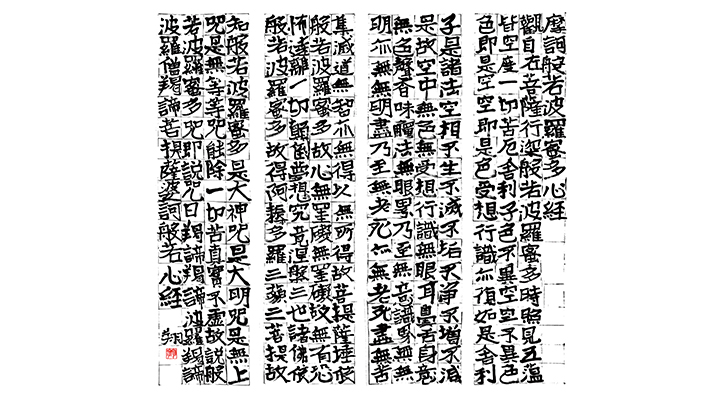

翔子さんが10歳の時に書いた般若心経。辛く涙ながらに書いていたことから「涙の般若心経」とも言われている作品。

翔子さんが10歳の時に書いた般若心経。辛く涙ながらに書いていたことから「涙の般若心経」とも言われている作品。

「二十歳になったら個展を」――。生前の父が遺した言葉

翔子さんが15歳の時に、二人に突然の悲劇が襲う。最愛のお父さんが心臓発作を起こし、帰らぬ人となってしまったのだ。

「主人はすぐに病院に運ばれましたが、あっという間に亡くなり、家族は2人きりになってしまって。

二人で途方に暮れていた時、ふと亡くなった主人の言葉が蘇りました。実は小さな頃から翔子の書道の才能を認めていつも褒めていたのは、主人だったんです。『うまいねうまいね!』と主人は言い続け、『二十歳になったら翔子の個展を開こう』と言って。私自身はまさかダウン症の子が書道を極めるなんてまだ想像もしていなかったですから、主人の話も軽く受け流していて。

18歳の時に就職に失敗して途方に暮れていた時に、亡くなった父親の言葉がふと蘇って、『そうだ個展をやろう。翔子の人生で最初で最後の個展を』と思ったんですよね」

娘の書の才能を誰よりも認めていたお父さんが遺してくれた想いを実現すべく、翔子さんが二十歳を迎えた2005年に銀座で初の個展『翔子・その書の世界』を開催した。

その個展が大きな話題を呼び、そこから書家としての人生が始まった。

住んでいる地域の人たちに支えられながら一人で暮らす

現在38歳の翔子さんは、30歳を機に一人暮らしを始めた。ダウン症の人が自分で毎日買い物や炊事をし、一人で生活する――。周りに支えられながらも、翔子さんは「自立」したのだ。

「私は翔子を授かってからずっと誓ってきたことがあります。それは翔子が一人で生活できるように育てること。自立させること。親が死んでからの人生の方が長いんですから。ましてやうちは主人も早くに亡くなりましたし、翔子はダウン症。私の死んだ後に他人の手を借りることなく、しっかり一人で生きていけるようにしたい。それが最大の子育てのテーマでした。

二十歳で初めての個展が開かれ書家の道が開けた時、私が『二十歳は個展で、三十歳になったら一人暮らしだね』と言っていたので、翔子が三十歳になった途端、あちこちから『一人暮らしはいつから?』と聞かれるようになったんです。それで思い切って部屋を借りてみたんです。寂しくなって、すぐにうちに帰ってくるだろうと思いながら」

ところが、それから8年。翔子さんはホームシックになることもなく、一人暮らしを満喫していた。料理好きな彼女は夕食の買い出しに商店街に出かけ、八百屋や精肉店などさまざまなお店で買い物をして、商店街の人たちと交流を交わした。人との触れ合いを大事にした彼女の暮らし方は、やがてかけがえのないご近所さんとのコミュニケーションを生み、周りの人たちが翔子さんをサポートし始める。屈託のない笑顔で接する翔子さんを、街は温かく受け入れ、“親愛なる隣人”として見守りながらともに暮らしているのだ。

「翔子の一番の能力って実は書道じゃなく、こうやってどんな人とでもすぐに仲良くなれる、さっと溶け込めるところだと思っています。人が大好きなので、そういう翔子を可愛がって見守ってくれる方に囲まれているのは本当にありがたいことですよね」

商店街の子どもたちと交流する翔子さん。

商店街の子どもたちと交流する翔子さん。

「万が一」はないことにする!翔子さんに不安を持たせない育て方

今は一人暮らし8年目のベテランだが、最初に一人暮らしに踏み切る時にはさまざまな不安があったのではないだろうか?

「私、翔子に『不安』ということを教えてきませんでした。だって不安というのは人間の幻想が多いですものね。それは私自身もそう。翔子が一人で学校へ通っている、なんて言うと『万が一』事故にあったらどうするの?とよく聞かれますが、万が一は無いものとしています。万が一のような事態が起きる時は止められないし、誰にだって起きる。そこに恐怖を持っていたら何もできないもの。こういう考えだから、前例がないと言われても一人暮らしに踏み出せたんでしょうね。

本当はね、親って何でも子どもにやってあげたいものなんですよ。当然できますし、それが愛情と勘違いすることもあるから。でもそんな風にやっていると、子どもは自立できません。「やってあげる」「助けてあげる」って愛情じゃないんですよ。本当に愛情があるなら、子どもを信じて人間の尊厳を信じて、本人に任せてみること。その結果、達成感を持つことで、人間って少しずつ成長していくんですよね。

親が生きている間だったらいくらでもフォローできますからね。親が死んでからの人生の方が長い、ということを特に障がい児の親は忘れてはいけないと思います」

障がいの有無に限らず、親はわが子を必死に守ってあげたくなるのは当然のことだろう。しかし、親が「子どものために」と必要以上に干渉することは、結果的に子どもの自立を阻害し、自主性も生きる力も奪ってしまう可能性がある。天真爛漫な翔子さんと陰から見守る泰子さんの姿から、親自身の自律も子の自立には不可欠であることを学んだ気がする。

取材・執筆:阿部知子

撮影:徳山喜行

1985年、東京生まれ。5歳で母の書道教室で書道を始め二十歳で初めて開催した個展が大きな評判を呼び、書家へ。伊勢神宮や東大寺など日本を代表する神社仏閣で奉納揮毫や個展を開催。また、愛媛県美術館や福岡県立美術館、上野の森美術館、森アーツセンターギャラリーなど多くの有名美術館でも個展を開催する。ローマ教皇庁(バチカン)に大作「祈」を寄贈。 国外ではアメリカ、イギリス、チェコ、ブラジル、シンガポール等で個展や公演を開催し、大きな反響を呼ぶ。東日本大震災後に発表された代表作「共に生きる」を合言葉に、被災地への応援や障がい者支援などの活動にも長い間積極的に取り組んでいる。紺綬褒章受章。文部科学省スペシャルサポート大使。ともに生きる社会かながわ応援大使。

Facebook https://m.facebook.com/shoko.kanazawa.0612

Instagram @shoko.kanazawa

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。