高齢者は若者と同じ夢が見られない、なんてない。

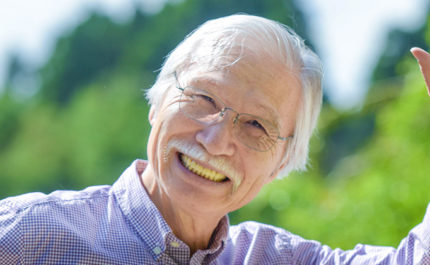

御年70歳の現役ラッパー、MCでこ八さん。孫のMC玄武さんとともに「赤ちゃん婆ちゃん」でラッパーとしてライブデビューを果たした2018年当時は68歳だった。その後は全国各地で行われるライブに参加してラップを披露する他、CDもリリースする。2020年以降は新型コロナウイルス感染症の影響でライブができない状態が続いているが、そんな中でも新曲の制作を精力的に続け、再びライブができる日を待ち望んでいる。MCでこ八さんは68歳という年齢になって、なぜラップを始めたのか。さらには70歳になった今なおラップを続けるその原動力を伺った。

一定のリズムに乗せてしゃべるように歌うラップは、1970年代のアメリカのスラムから誕生した音楽といわれている。日本では1980年ごろからラップが注目され日本語で歌われるようになり、1990年代からは日本のミュージックシーンにラッパーも大勢登場し、音楽ジャンルの一つとして定着していく。ルーズなストリートファッションに身を包み、中には腕や首などにタトゥーが刻まれたラッパーもいることから、ラップは見た目が怖い人がやる「アウトローな音楽」というイメージを持っている人も多いだろう。しかし、そんなイメージもMCでこ八さんのステージを見れば、その先入観は変わることだろう。

「こんなのやったら私にもできる」から始まったラップへの挑戦。やり始めた以上はやりとげたい

YouTube上にアップされたデビュー曲「天国と地獄」のミュージックビデオで、まだ声変わりして間もないであろう高音で覇気のある孫の声に対し、低音で少ししゃがれた声の婆ちゃんは、どことなく諭すような語り口調でラップする。「赤ちゃん婆ちゃん」は実の孫と祖母のユニットで、デビュー以来、地元・関西を中心に全国各地でライブ活動を行っている。この「婆ちゃん」ことMCでこ八さん(以下でこ八さん)はどんな人生を経て、68歳でラッパーとしてデビューしたのだろうか。まずは今までの人生について伺った。

「20代まではやりたいことをやり、30歳になった時から京都の祇園でラウンジを経営するようになりました。ラウンジは30歳から始めて20年続けましたが、50歳の時に店を閉めています。その後はスーパーマーケットの精肉部門でパートとして働き始めましたが、大きな肉の塊をスライサーで切ったり、鶏を丸ごと一匹さばいたりしないといけませんでした。そんなことは当然やったことはなく、最初は大変でしたけど、もともと負けん気は強い方なのでやり方を覚えて一生懸命仕事をしました。自慢じゃないけど、その働きぶりは上司にも認めてもらえ、正社員にならないかと言われたこともありました。

もともとポジティブな性格で、漫画の『じゃりン子チエ』に登場するチエのお父さんのテツのような感じだと自分では思っています。とにかくやりたいことにまっすぐ突き進む。今までの人生はそんな感じですね」

上司の信頼も得て14年間スーパーマーケットで働いていたでこ八さんだったが、64歳の時に体調を崩してしまう。

「体の調子が悪く、どこが悪いんだろうと病院に行ったら肺がんが見つかったのです。ステージ1という初期のガンでしたのですぐに手術してもらいましたが、2カヶ月ほど入院しました。スーパーの方は上司から病気が治ってから復帰してくれればいい、と言ってもらえましたが、いろいろ迷惑をかけてしまうので自分からお願いして辞めることにしました」

孫にラップを勧めながら、自分もラップにハマっていく

幸い、肺がんの方は転移もなかったが、汗と唾液が出なくなる、足の裏が痛いなどの症状に悩まされる。でこ八さんは肺がんの他に難病のシェーグレン症候群と抹梢神経症候群を併発しており、痛みに耐えながら寝込んでいた時期もあったという。そんな生活が続く中、孫のMC玄武さん(以下玄武さん)がラップを始めたいと言いだす。玄武さんの母親も、そしてでこ八さんもそれに反対することはなく、むしろ応援していたという。その時のことを玄武さんはこう話す。

「ラップに興味を持ち始め、15歳の時には近くの駅でサイファー(ラッパーが集まり円になりフリースタイルでラップを披露すること)が行われていたので、それに参加するようになったのです。でも、中学生でしたから行こうか、やっぱりやめようかと悩んでいたのですが、母やでこ八が『いけいけ』って尻をたたいてくれて」

「やっぱり好きなこと、興味を持ったことはやった方ほうがいいと思う。それで夢が広がることもあるだろうし、自分に合わないと思ったらやめるだろうから。でも、実際には玄武には合ったようですし、孫を応援していた私自身もいつしかラップにハマってしまいました」(でこ八さん)

玄武さんを応援していたでこ八さんだが、玄武さんがソロで初ライブを行う時に少し心配になったようで、ライブ会場について行く。しかし、このことがきっかけで、でこ八さんはラップを始めることになったのだ。

「まだ玄武が中学生だったこともあって、見守るつもりでついて行きました。ラップのことはほとんど知りませんでしたが、ラップ=アウトローというイメージは少なからずありましたから。でも、ライブ会場では出演者はみんなあいさつもしっかりとして礼儀正しい。普通の人たちがラップを楽しんでいたのです。それまでのイメージが覆りました。

そして、ライブの様子を見ていたら、何か語りかけるような感じだったので、『こんなのやったら私にもできる』と思うようになり、私から玄武にラップをやりたいと言い出したのがきっかけですね」

突拍子もない発言に思われるが、でこ八さんの性格を知る玄武さんにしてみると大して驚くことでもなかったという。むしろ、でこ八さんと組んだ方が賢明と判断して「一緒にやろう」と歓迎したのだ。

重みのある言葉でオーディエンスを魅了し、ステージを沸かす

なんとも唐突だが、でこ八さんは人前に立つことも、そして話すことも好きだったようだ。そのため、玄武さんがソロデビューした3カ月後、2018年の2月に玄武さんとでこ八さんの2人で「赤ちゃん婆ちゃん」としてライブデビューを果たす。とはいえ、ラップは8小節か16小節を一気に歌わなければいけないが、でこ八さんは当初は4小節ぐらいですぐに息が止まってしまったという。しかし、「やり始めた以上はやり遂げたい」という思いで、玄武さんと一緒にカラオケボックスに通って練習しライブに臨む。そのかいもあって「赤ちゃん婆ちゃん」の初ライブはなかなかの評価を得て、また話題性もあってか、後に他のライブにも呼ばれるようになっていく。

なお「赤ちゃん婆ちゃん」の曲はでこ八さんが書いたリリックを基に、玄武さんが韻を踏む(ライム)など手直ししているという。人生経験豊富なでこ八さんが書いたリリックは言葉一つ一つに重みがあるのか、YouTubeのコメントにもリリックを評価するものが多く見受けられる。それについて2人はこう話す。

「ラップはまだまだアウトローなイメージがあると思いますが、もっとメジャーになってほしいし、していきたい。だからいろんな世代の人に聴いてもらえるような、そんなリリックを書いているつもりです」(でこ八さん)

「でこ八のリリックは、時には壮大過ぎてどうしようと思うこともありますが、僕が言うと軽くなる言葉もでこ八が言ったら重みがある。そういったことも考慮して、書き直す時はでこ八の思いをくみ取りながら、本人が伝えたいこととずれないように気をつけています」(玄武さん)

70歳の衰えを抱えていたでこ八さんの体に起こった変化

ラップを始めたでこ八さんに、思わぬ変化が起きた。でこ八さんの体調はすこぶる良くなっており、かかりつけの病院の先生もびっくりするような改善が見られているのだそうだ。

「以前は痛みでずっと寝込んでいた時もありましたが、ラップを始めてからは寝込まなくなりましたし、ラップに夢中になっている時は痛みも忘れていますね。毎月、病院にも行っていますが、病院の先生も『具合はいいようですね。ストレスを発散できるのがいいのかもしれません』なんて言ってくれています。

ライブで舞台に上がったら真剣勝負。私たちの舞台は他の人たち誰にも負けないという気持ちで立っていますから痛みなんて感じている暇もないんです。一度、ライブの数日前に自宅で洗濯機を移動していたら、体勢が悪くて背骨を折ってしまったことがあったのです。ボキッと音が聞こえたぐらいでしたけど、その時も痛み止めを飲んでコルセット巻いて舞台に立ちました」

とても今70歳の方が話していることとは思えないぐらい驚きの内容だが、でこ八さんはそんな話をしている間も生き生きとしている。そうなると、でこ八さんのこれからが気になり、最後に今後の目標について聞くと、開口一番、この言葉に驚かされた。

「目標は紅白歌合戦! 今は家族のつながりも薄れ、殺伐とした世の中になったように感じます。ですから、明るい曲を提供して全国の皆さんに買ってもらって聴いてもらえるようになりたい。そして、いつの日か紅白に出られればいいなあ、と思っています」

若いからこそ勢いに任せて新しいことにチャレンジできるが、老いてなお新しいことにチャレンジできることをでこ八さんは示してくれている。年を重ねているからこそ、重みのある言葉が生まれ、多くの経験をしてきたからこそ諭すような口調で私たちの耳に響く。ラップに対して持つイメージは人それぞれだが、あまりいいイメージを持っていなかった、もしくは若者の音楽として受け入れてこなかった人もいるのではないだろうか。しかし、「赤ちゃん婆ちゃん」のラップはそんなイメージを覆すものであり、さらに日本のラップに新たなムーブメントをつくり出しているようにさえ感じられる。“人生100年時代”といわれる今、高齢者は若者と同じ夢を見られない、なんてないのだ。

※取材協力店

サファリサーファーズ

滋賀県大津市大萱1-19-19 2F

https://www.safarisurfers.com/

1950年、京都府生まれ。30歳から50歳までは京都・祇園でラウンジを経営し、そのあとはスーパーマーケットに14年ほどパート勤めをする。23歳の時に娘を出産し、その娘の子どもで孫に当たるのが「赤ちゃん婆ちゃん」でクルーを組むMC玄武さんだ。2018年のライブデビュー後、全国各地でライブ活動を行う傍らCDもリリースする。2020年からは新型コロナウイルス感染症によりライブ活動は激減したものの、精力的に楽曲づくりを行う。現在は新曲の制作などを積極的に行い、この夏開催された東京2020オリンピック・パラリンピックに合わせ新曲「コンニチワ」を発表している。

YouTube MC玄武赤ちゃん婆ちゃん

https://www.youtube.com/channel/UCMa1Kvkl14nqCQl3LQGuZAA

Twitter

@QpCcbZa3Ul3HL82(MCでこ八)

@MCgenbu(MC玄武)

Instagram

@yangchiyan5973(MCでこ八)

@mcgenbu_akachan(MC玄武)

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2022/08/12育児は、ワンオペが当たり前じゃない。在宅で働く漫画家が描く『おもち日和』から気づいた、パパ目線の育児と家族とは

2022/08/12育児は、ワンオペが当たり前じゃない。在宅で働く漫画家が描く『おもち日和』から気づいた、パパ目線の育児と家族とは日常の中で何気なく思ってしまう「できない」や「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。漫画家で子育て中のフリーランスママのカワグチマサミさんが、漫画家であり2児の父である吉本ユータヌキさんの漫画『おもち日和』を紹介。等身大で描く現代のパパ像から気づく、家族と育児について解説いただく。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。