“よそ者”には地方創生なんてできない、なんてない。

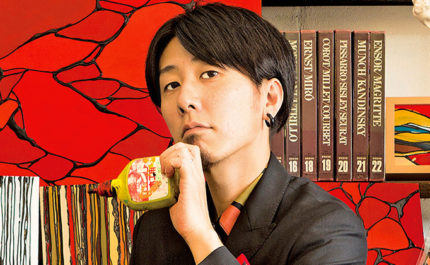

“地方創生”というキーワードがしきりに叫ばれている昨今。―2010年に四国に移住し、さまざまなメディアを通じて地域の魅力を届け続けているのが坂口祐さんだ。神奈川県茅ヶ崎市生まれの坂口さん。なぜ誰も知り合いのいなかった四国の地で、地域の魅力を発掘し、残すことに力を注いでいるのだろうか。その真意を伺った。

地方創生の成功法則としてよく語られるのが、「よそ者、若者、ばか者」論。これは、全国で地域おこしに成功した土地には、外部からの客観的なものの見方ができる「よそ者」、何ごとにも情熱を持って取り組むことができる「若者」、そして、既成概念にとらわれずに行動することができる「ばか者」の3種の人材がそろっているといわれることから生まれた言葉だ。しかし、いざ自分が「よそ者」になったとき、何を生み出し、残すのか。四国と瀬戸内の美しい景色を巡り、人の営みと知恵を次の世代につなぐことをなりわいとしている坂口さん。そこには、運命的な出会いがあった。

好奇心の赴くままに

気が済むまで追求する

少年時代から好奇心旺盛で、少しでも頭の中に「?」が浮かんだら徹底的に調べないと納得がいかない性分。しかも、インターネットや本で調べるのではなく、自分の足や頭を使って、だ。

「夏休みの自由研究では、工事現場のH形鋼や電車のレールの形による違いを自分なりに模型を作って調べたり、玉ねぎの皮や飴玉などで毛糸を染色して、身近な食べ物の色の研究をしたりしていました」

そんな類いまれなる“好奇心”は、失われることなく18歳を迎える。

「中学生のとき、水の循環について調査したことがありました。自転車を走らせて川をさかのぼって調べた結果を、自分で作ったウェブサイトにまとめました。そういった経験の中で、自分はフィールドワークに興味があることに気が付き、ランドスケープデザインや都市計画を勉強してみたいと思うようになりました」

そうして坂口さんは、慶應義塾大学に進学。坂茂/石川幹子研究室に所属し、都市河川の研究と景観設計を学ぶことになる。

衝撃の出合いから、答え探しのイギリス留学に

坂口さんには胸に秘めた思いがあった。

それは中学時代の夏休みにまでさかのぼる。ロンドンに単身赴任をしていた父親と、コッツウォルズ地方を訪れたことがあった。ピーターラビットの作者、ビアトリクス・ポターの生まれ故郷としても有名なこの地域には、まるで絵本の世界に迷い込んでしまったかのような町並みが広がる。坂口さんはそこで衝撃の出合いを果たす。

「地元のおじいちゃんが、黄土色のレンガ造りの建物を指差しながら『このレンガのことを“ハニーブリック”というんだよ』と教えてくれたんです。そう、ハニーブリック=はちみつ色のレンガという意味なんです。私には、ただの黄土色にしか見えなかったのに、表現の仕方によってこんなに見え方や感じ方が変わることに衝撃を受けました」

そして坂口さんは考える。「東京、そして日本全国の風景を見たときに、自分の子どもや孫の代に対して『これがハニーブリックだ』と胸を張って言えるような何かがあるのだろうか?」。大学在学中、自分の中でその答えがどうしても出せず、もやもやとした気持ちを抱えてイギリスに留学することになる。

次世代につないでいける“ハニーブリック”を探して

「美しい風景を後世に残すということに対して、ヨーロッパの国々はとても先進的。行政による景観規制や歴史的文化財の保護、ナショナルトラストのような民間団体による歴史的建造物や自然景勝の保全活動が根付いています。その現場を実際に目にしたことは、私の後の人生に、大きな影響を与えました」

3年間の留学生活を終えた坂口さんは、2009年の秋に帰国。就職のための情報収集をする中、経済産業省の四国経済産業局で人材を募集していることをツイッターで発見する。

「募集要項を見ると、まさに自分のことを言っているかのような内容。さらに、そのプロジェクトに携わっている登場人物がほとんど知っている人ばかりで、これは運命だと感じました」

その後、坂口さんは四国経済産業局の広報・情報システム室で「四国びと」という、四国で活躍している方たちをインタビューして発信するサイトの立ち上げや運営に携わることになる。

「私の場合、地方創生という言葉が世の中に出まわる前から、知り合いのいない四国に単身移住し活動をしています。それは、四国経済産業局に自分がしたい仕事があったからで、それが地方か都会かはあまり関係ありません。ただ、今になって思うのは、ランドスケープアーキテクトという仕事は通常、都会にしかない仕事で、都市部の緑地計画や、ビルの公開空地の植栽をデザインしたりします。しかし、私の知る限り日本の地方において、農山漁村の風景をデザインするランドスケープアーキテクトは存在しないのです。地方の農山漁村の美しい風景を残すためには一次産業との関わりが不可欠です。いかに持続可能な仕組みの中で自然や地域文化と付き合いながら美しい風景を作り、残していくか……。それがやりがいになっています」

大人になって、美しい風景を次の世代に引き継ぎたいとも思うようになり、自分にとっての“ハニーブリック”を探すために今の仕事をしているのだと言います。

何よりも大切なのは、人

そして、仕事において一番大切にしていることは何かを伺ったところ、シンプルに「人」という答えが返ってきた。

「特に移住して9年たつとこれまで取材した多くのお年寄りが亡くなっています。そのたびにもっとあのおじいちゃんのお話をうかがっておけばよかったなとか、あのおばあちゃんの料理のレシピを聞いておきたかったなと思うんです。先人の持っている知恵が、意外にも身近な人にバトンタッチされずに消えていく現場を多く見てきました。なので、高齢の方や地域の人たちの声には耳を傾け、できるだけ記録するようにしています」

そして、こう続けた。

「また、取材した後にマメに簡単なメモ程度であってもブログやSNSにアウトプットすることは私にとって大切で、記憶が記録となるプロセスです。アウトプットすることで、取材した内容が改めて整理され、自分の血となり肉となる感覚があります」

2014年に独立してからも、多くのメディアで取材・執筆しているほか、自身のウェブサイト「物語を届けるしごと」では、英訳付きで四国の食や美しい景観を発信し続けている。

「四国の人口減少は全国の20年間、高齢化率の上昇も全国の10年間、先行しています。先行しているということは、少子高齢化に紐づく地域の課題を先進的に解決している市民活動や民間企業や自治体の取り組み、その土地に暮らす人々の暮らしの知恵があるということです。地域の課題を解決している事例を記録し発信することは、10年後、20年後に東京や大阪など日本の他の都市が迎える同様の問題を解決するための糸口となるかもしれません。いわば、四国は課題先進圏というわけです」

そのすべての情報が、坂口さんの“血”であり“肉”である。すなわち坂口さんそのものなのかもしれない。

1980年東京都生まれ、神奈川県茅ヶ崎市で育つ。慶應義塾大学SFCにて、坂茂/石川幹子研究室に所属し、都市河川の研究と景観設計を学ぶ。イギリスに留学しロンドン大学で建築設計を学んだ後、帰国。2010年に四国に移住し、経済産業省四国経済産業局にてウェブマガジン「四国びと」を担当。2014年に独立し、島の雑誌「せとうち暮らし」や食材が届く情報誌「四国食べる通信」に関わる。自身のウェブサイト「物語を届けるしごと」は世界160カ国以上からアクセスがあり、四国や瀬戸内の魅力を四国外や海外に発信している。徳島県唯一の村、佐那河内村(さなごうちそん)の広報誌「さなのごちそう便り」編集長。日本人間力大賞2015農林水産大臣奨励賞受賞。

HP https://yousakana.jp

Twitter @yousakana

Facebook 物語を届けるしごと

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。