外国人に日本の文化は分からない、なんてない。

イギリス出身のシーラ・クリフさんにとって、着物は日常着。ほぼ365日着物で暮らしている。着物文化を教える大学教授で、世界にその素晴らしさを伝える発信者でもある。その板に付いた着物姿を見ると、着物文化を次世代に伝える担い手は、日本人だけとは限らないことを教えてくれる。

日本で見かける外国人は、もはや珍しくない。 外国人の訪日数は過去20年間で7倍、在留資格者に至っては10倍を超えた。 日本に訪れる外国人は目的もルーツも多種多様だが、中には日本人より日本文化に詳しい人もいる。

シーラさんもそのひとりで、「着物」の魅力に惹かれて大学教授にまでなったイギリス人女性だ。 しかし一方で、外国人でありながら日本の伝統文化の世界に入ることに否定的な視線も、彼女は経験してきた。

「外国人に日本の文化はわからない」そういった保守的な偏見が、この日本には確かに存在している。 そんな既成概念の枠を超え、自分らしい生き方を貫くシーラさんのLIFEに迫った。

イギリス人の私にとって、

着物は自己表現

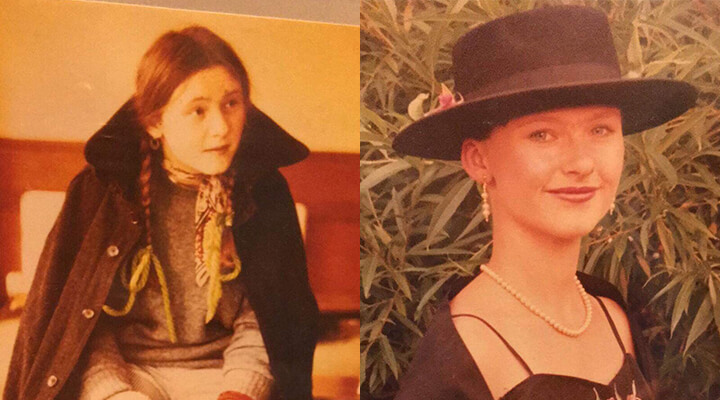

イギリスの南西部の小さな港町で生まれ育ったシーラさん。双子の彼女は、幼い頃、親に妹と同じ洋服を着せられ、名前を間違われることが嫌でたまらなかった。そんな体験から、人とは違う格好を好むようになった。彼女にとって、ファッションこそが、“自分は自分”というメッセージを伝える手段だったのだ。

そして、日本で出会った着物は、彼女にとって最高の自己表現となる。シーラさんの着こなしは極めてユニーク。時には、ブーツや帽子を合わせることさえあり、けっしてセオリーに縛られない。この日は、着物の縞の青からイメージを膨らませ、大胆に帆船が刺繍された帯とかわいらしいクジラの帯留めを合わせた。

「私にとって、着物は自己表現。柄や色で遊ぶのがすごく楽しくて、飽きません。すでに古着やアンティークの着物を100枚以上持っていますが、ストーリーが浮かぶとつい買い足してしまいます。逆に洋服は、カラーボックス1つ分くらい。洋服でおしゃれする方法は、もう忘れてしまいました(笑)」

着物は世界中へとつなげてくれる共通言語

初来日で着物に出会ってから約30年。そのうち20年近く、日本の大学の教授として若い人たちに着物の素晴らしさを伝えてきた。大学の枠を超えて、呼ばれれば、海外の着物愛好家たちの元にも喜んで出向く。

「この前も、オランダで開かれた着物同好会に参加したんです。集まったのは、18歳の学生から30代のデザイナー、60代の人類学者と、年齢も職業もさまざま、着物が好きでなければ、出会うことのない人たち。中には、フランスから車で3時間かけて来た人もいました。着物を通じて、世界中の人とつながれる。海外でどれだけ着物が愛されているか、日本人にはあまりぴんとこないかもしれませんが、熱心に個性的なスタイリングを楽しんでる人たちが大勢いるんですよ」

海外での着物の評価は高く、愛好家たちの知識も豊富で、もはや“着物=芸者”というエキゾチシズムの対象ではないという。「外国人には着物文化はわからない」と思っているのは、世界中で日本人だけなのかもしれない。

初来日で出合った着物のとりこに

そもそも彼女にとって日本は、アジアのどこの国かさえわからないほど遠く離れた国。SONYの電気機器、HONDAの車、SUZUKIのバイクと、工業国のイメージはかろうじて持っていたものの、着物はおろか、日本文化に興味も触れる機会もなかった。ただ、空手から分派した武道を習っていたことが彼女の人生を大きく変えることになる。武道の稽古のために、大学生だった24歳の夏休みに初めて来日。滞在中に訪れた骨董市で、着物に出合ったのだ。

「最初は夏休みが終わったら帰国するつもりだったので、まさかこうして30年以上も日本で暮らすことになるとは思ってもいませんでした。それが、骨董市で見た絹の着物にすっかり心を奪われてしまったんです。光沢のきらめき、華やかさ、しなやかさ……ほんとうに美しかった!」

初めて買ったのは、真っ赤な長襦袢。それが、着物の下に着るものだということさえも知らなかった。しかし、着物の世界に触れたシーラさんは、どうしても自分で着てみたくなり、帰国の予定をキャンセル。着付け学校に通おうと決意する。

好きだから知りたい……。着物を猛勉強する日々

まずは、着付け学校に電話で問い合わせた。すると、電話に応対した人が明らかに戸惑っているのが伝わってきた。

「え、外国人……? どうしよう」

そんな声が漏れ聞こえ、スタッフの間で、受話器を押し付け合う光景が目に浮かんだ。それでもなんとか着付けを習いたいことをわかってもらい、2年間通って資格を取得する。着物の店に足を運んで質問したり、日本語が読めなくても着物雑誌をめくったり、貪欲に学んだ。やがて、着物に対する熱は、大学院の博士課程で着物を研究するまでに高まる。念願だった着物の専門書をイギリスで出版することもできた。働きながらの執筆は、過酷を極めた。日本でもうけた子どもたちが起きる前の早朝を執筆時間に充てるなど、趣味の範囲はとっくに超えていた。

外国人だからできる、枠にとらわれない着こなし

日本の風土に合った生地が存在すること、日本の四季が柄には大きく反映していること、TPOに合わせた着こなし……知識は十分すぎるほど身につけた。その上で、遊び心のあるスタイリングを楽しんでいる。しかし、伝統文化であるがゆえに、「着物=日本人が着るもの」「着物とはかくあるべき」という考えを固持する人が少なからずいるのも事実だ。

「『なんで外国人が着物を着てるんだ?』とジロジロ見られることもありますね。着付けの基本に忠実でありたい人が、私の帯の結び方を勝手に直してくることもあります。ちゃんとできてるはずなんですけどね。やっぱりどこかに『着物は私たち日本人のもの』という考えが根強くあり、アレンジすると、外国人には理解できないからだと思われるのかもしれません。もちろん伝統を守ることは大切です。でも、守りの姿勢ばかりでは新しいものは生まれないと私は思っています」

確固たる信念の下、彼女は自らのアイデンティティでもある独創的な着こなしを続け、着物の可能性を広げている。

1961年、イギリス生まれ。85年、来日。テンプル大学日本校で英語教育を学ぶ。リーズ大学で着物を研究し、2013年、博士課程修了。ファッションの分野で世界的に有名なBloomsbury USA Academicより『THE SOCIAL LIFE OF KIMONO』を出版。2018年10月29日には、東海教育研究所より『SHEILA KIMONO STYLE シーラの着物スタイル』を刊行予定。現在、十文字学園女子大学教授。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。