声は大きくなきゃ、なんてない。

ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLには、業界の常識を変えたい、世の中に新しい仕組みをつくりたい、という高い志をもつ同志たちが集まっています。

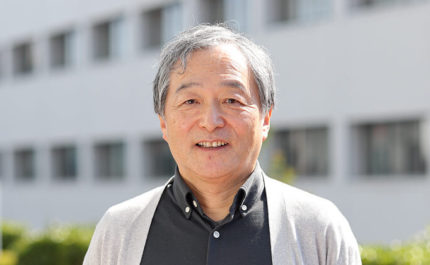

LIFULLの描く未来の実現や個人が解決したい社会課題への取り組みなど、多様なLIFULLメンバーのこれまでの「挑戦」と「これから実現したい未来」を聞く、シリーズ「LIFULL革進のリーダー」。今回はLIFULL HOME'S事業本部 事業統括部長の鈴木 章浩に話を聞きます。

連載 LIFULL革進のリーダー

- 第1回LIFULL HOME'S事業本部 営業 マネジャー 坪井 洋介

- 第2回LIFULL HOME'S事業本部 プロダクトエンジニアリング部長 河津 隆洋

- 第3回LIFULL HOME'S事業本部 事業統括部長 鈴木 章浩

- 第4回LIFULL HOME'S事業本部 マーケティング マネジャー 遠藤 夏海

- 第5回クリエイティブ本部 デザインマネジャー/アートディレクター田中 忍

- 第6回LIFULL HOME'S事業本部 営業 マネジャー 加藤 直

- 第7回テクノロジー本部 シニアプリンシパルエンジニア 相原 魁

- 第8回LIFULL HOME'S事業本部 営業 佐藤 優里奈

- 第9回LIFULL HOME'S事業本部 サービス企画 マネジャー 笹本 昂

- 第10回クリエイティブ本部 デザイナー 上垣 陽和

- 第11回LIFULL HOME'S事業本部 エンジニア 高詰 ありさ

- 第12回LIFULL HOME'S事業本部 マーケティング マネジャー 樋口 貴成

- 第13回LIFULL HOME'S事業本部 エンジニア マネジャー 花井 俊介

- 第14回クリエイティブ本部 マーケティング マネジャー 畠山 大樹

- 第15回LIFULL HOME'S事業本部 サービス企画マネジャー 三枝 由里

LIFULL HOME'Sが展開する全ての事業・サービスを統括し、事業ビジョンを実現するために、戦略・戦術の企画立案、予算策定を行い、各部門の実行推進の支援を担うのが事業統括の役割です。今回は35歳という若さで約500名のメンバーが関わるLIFULLの中核事業であるLIFULL HOME'Sの事業統括部長に任命された鈴木に、会社のビジョンを通して解決していきたい社会課題と事業戦略の両立について話を聞きました。

社会課題の解決に本気で向き合う会社。キラキラと目を輝かせながら話す役員を見て、いくつになっても夢に向かってチャレンジできる会社なんだと知りました。

視点を変えた発想で社会課題の解決にチャレンジする姿が面白い

――LIFULLへの入社を決めた理由を教えてください。

学生時代に、個別指導の学習塾で講師のアルバイトをしていました。そこで「教育は素晴らしい」と感じ、教育分野に関心を持っていました。しかし、個別指導では関わる生徒が少人数に限られてしまうため、より多くの人に影響を与えたいと感じるようになりました。そこで、自分が直接教えるのではなく、より多くの人に届く環境を構築することが重要だと思い、教育サービスの開発をすることで、多数の生徒に良い影響を与えられるのではないかと考えていました。

それを実現するために、ネットビジネスで教育分野に展開可能な会社を選択肢に入れながら、就職活動をしていたのです。複数の企業を見る中で、LIFULLとの出合いが印象に残り、「この企業は面白い」と感じたため、2011年に新卒で入社しました。

――LIFULLLをどのようにして知ったのでしょうか。

学生時代に「ビジネスプランコンテスト」に積極的に参加していたのですが、福井県鯖江市にて開催された「地域活性プランコンテスト」の協賛企業のひとつがLIFULLでした。コンテストの終了後に、会社へ招待されたことがLIFULLとの出合いのきっかけです。

社長や役員の人たちとの会食に参加し、その席でLIFULLの会社のビジョンや取り組んでいる社会課題について知ることができました。

またその会食の席で、当時の役員の方が社内で実施していた役員SWITCHという役員の新規事業プランコンテストに提案をする事業プランの構想をお話をしてくれました。「砂漠を緑化する」という内容だったのですが、社会課題を新しい視点で捉え、独自のアイデアで解決を目指す面白さや楽しそうにその事業プランのお話をしていたことがとても印象的でした。

キラキラと目を輝かせながら話す姿を見て、役員でも夢を持ち続け社会課題の解決に本気に向き合い、チャレンジしている会社だと知りました。その考え方が「自分の考えと似ている、この企業は面白い」と感じました。経営メンバーの会話や会社のビジョンに共感できたこと、この会社なら自分が考える社会課題の解決にも挑戦できると考えたのが入社を決めた経緯です。

社会課題の解決と事業成長の両立、データに基づき正しく対価を頂く

――所属されている部署の主な業務や特徴を教えてください。

私が管掌する事業統括の部署は、LIFULL HOME'Sの「住生活を革進する」という事業ビジョンの実現に向けて、全体戦略の立案・推進やそれに伴うモニタリング、調査、分析、課題発見の仕組み化、機能軸&マーケット軸での適切な事業管理、戦術推進フォローを担当しています。そのため、事業戦略スタッフやアナリスト・リサーチャーなどの専門性の高いスキルを保有したメンバーが集まっている集団です。

具体的な業務のひとつとして、年間計画の立案のディレクションを行っています。経営目標の達成に向けて、事業本部全体の方針決定や、細分化した事業目標の設定をトップダウンで行い、一方では事業本部内の全マネジャーとともにボトムアップで戦術を組み立てる工程です。戦術、予算明細という形式でドキュメントを揃えた上で部門長と協議を重ねつつ、最終的な次期予算、組織をアレンジする役割です。

また、年間を通じてProduct/Promotion/Salesと各領域における事業データを活用し、事業の課題を発見・設定したり、データに基づく利益創出提案を行ったりしています。扱う事業データはさまざまで、コンシューマサイドでは、サイトにおけるユーザー行動データやデジタルマーケティングにおける運用効率に関するデータ、クライアントサイドでは、加盟店の購買データや営業担当の商談データなどです。アンケート調査やデプスインタビューなどの手法を用いて、データをつくることも行います。事業の傍にいる経営の右腕、補佐役として、常にデータやファクトに基づく意思決定を推進することを目指しています。

――鈴木さんのチャレンジできた取り組みや目標としていることを教えてください。

売上・利益の成長をさらに加速させたいという思いがありました。そこで「目標利益の達成に向けた計画立案および実行推進」に挑戦しました。経営陣や各部署の事業戦略の意向を反映しつつ、全体最適を目指し、「売上を伸ばし利益を増やすためにはどうすべきか」の共通理解を図るディスカッションを、繰り返し行いました。部分最適ではなく、事業本部全体の目標を達成するために、何に挑戦し、何を抑えるべきかを判断していきました。私一人の力ではなく事業本部としての成果ではありますが、結果として、私が全体統括を任せてもらい初めての年でHOME'S関連事業のセグメント損益で昨対+22億を達成することができました。

また、LIFULLはソーシャル・エンタープライズを標榜し、社会課題の解決と事業成長を両立させることを目指している企業です。売上を伸ばすだけでなく、社会課題解決の結果として“正しく対価をいただく”ことが、制約条件だと考えています。ユーザーやクライアントの課題を解決し満足していただけるサービスを提供することで、売上・利益を上げる方法を考案していく取り組みを遂行していくことが、私の任務だと考えています。その分、選択肢が限られる難しさもありますが、私はこれこそがLIFULLで業務をすることのやりがいと感じています。

全体の意思を理解しつつ、共通認識化を図り課題解決を進める

――LIFULLは、事業を通じて社会課題解決に取り組む企業グループです。鈴木さんは会社のビジョンや社会課題の解決に挑戦する姿勢に共感し入社して14年が経ちました。今はどんな思いを持っていますか?

LIFULLは、収益だけを求めている会社ではありません。社会課題解決に向けた取り組みやビジョンが、全社で共通認識化されている会社です。しかも、ビジョンや取り組みが言語化できているため、本質的な事業計画がし続けられているのだと感じています。

また風通しの良い会社であり、協力体制が整っているところも魅力です。目的の土台が同じため、会社のビジョンを実現するため社会課題の解決に挑戦し続けることに共感している社員が多くいます。そのため、事業を進める際に「何のために行うのか」と言った決定事項を決めるディスカッションが進めやすいことも、この会社の魅力です。

昔の私はどちらかというと、個人として立てた目標に対して自分自身がリーダーシップを発揮し、達成に向けて意欲的に活動していくスタイルだったと思います。しかし、LIFULLと出合い、事業統括を任されるようになり、各部門には機能別に専門性の高い責任者やメンバーがいるので、彼らが立てた戦略・戦術が計画通りに実行され、そして前向きに仕事に取り組めるように、オーケストレーションを意識した全体最適を図る母性的なサーバントリーダーシップを身につけることができたと感じています。

――鈴木さんの「しなきゃ、なんてない。」を教えてください。

「声は大きくなきゃ、なんてない。」です。LIFULLが掲げる“社会課題の解決と事業成長を両立させる”ためには、売上・利益を上げることに加え、多角的な角度で課題解決を考え続けることが重要です。また、声が大きい人だけが全体を引き上げていくことは、会社の文化とも異なります。

LIFULLのガイドラインのひとつに「敬意をもって意志を伝え、決定には全力を尽くす」があります。これは目的を共有し達成にむけて、それぞれの想いや意見を伝え合い議論をする。いざ決定がなされたら、当事者意識を持ってやりきる、という行動指針ですが、大きな声に左右されるのではなく、多角的な考え方で、共通理解を図りより良い方法をとることが大切だと感じています。

そのためには、データに基づき、課題解決に向けて最適な方法で進めていくことが大切です。各部門で予算で折り合いが合わない時は、責任者を集め全体の意思を理解しながら進めています。「社内全体の“共通理解”を図ること」にチャレンジし続け、現場で活躍する仲間が気持ちよく戦略を立て実行をし、事業が前進していけるようにリードしていきたいです。

慶應義塾大学を卒業後、2011年に新卒で株式会社LIFULLに入社。営業職種として5年間で計8回トップセールスを受賞。2016年に事業戦略へ職種変更し、社長のかばん持ちとして経営者の補佐役やLIFULL HOME'S の事業戦略部署で戦術立案や予算策定業務を担当。2023年よりLIFULL HOME'S 事業本部事業統括部長に就任。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2022/01/12ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。ゆっきゅん

2022/01/12ピンクやフリルは女の子だけのもの、なんてない。ゆっきゅんピンクのヘアやお洋服がよく似合って、王子様にもお姫様にも見える。アイドルとして活躍するゆっきゅんさんは、そんな不思議な魅力を持つ人だ。多様な女性のロールモデルを発掘するオーディション『ミスiD2017』で、男性として初めてのファイナリストにも選出された。「男ならこうあるべき」「女はこうすべき」といった決めつけが、世の中から少しずつ減りはじめている今。ゆっきゅんさんに「男らしさ」「女らしさ」「自分らしさ」について、考えを伺った。

-

2023/04/14【前編】SNS上で起こる「エコーチェンバー現象」とは? デマやフェイクニュースへの対策を解説

2023/04/14【前編】SNS上で起こる「エコーチェンバー現象」とは? デマやフェイクニュースへの対策を解説「エコーチェンバー現象」についてこの記事では下記の5点を解説します。①「エコーチェンバー現象」とは? ②過激な考えに傾倒してしまう危険性がある ③エコーチェンバーの要因となる確証バイアス ④SNSを健全に利用するためには? ⑤思い込みや偏見に支配されず、多様な意見を理解するには

-

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12ルッキズムとは?【前編】SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2023/11/14なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘

2023/11/14なぜ「結婚しなきゃ」に縛られてしまうのか|社会学者・山田昌弘「おひとりさま」「ソロ活」という言葉や、事実婚や選択的シングルマザーなどが話題になり、「結婚」に対する一人ひとりの価値観が変化し始めている。「婚活」「パラサイト・シングル」などの言葉を提唱した家族社会学者の山田昌弘さんに、結婚に関する既成概念についてお話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。