定期的なサッカーの場が居場所と自信をくれた。―ホームレス・ワールドカップ選手の声―

2024年9月21日から28日まで、韓国・ソウルで開催されるサッカーの世界大会「ホームレス・ワールドカップ」。“広義のホームレス状態”である、不安定な居住環境にある方が選手として出場するサッカーの大会だ。LIFULLは今年、「ホームレス・ワールドカップ」日本代表チームのオフィシャルスポンサーに就任した。今回は、日本代表選手の一人、林駿平(仮名)さんに話を聞いた。

連載 住まいと居場所 -ホームレス・ワールドカップによせて-

- 第1回身寄りがない若者は家を借りられない、なんてない。

- 第2回なぜ、住む家が見つからない人たちが存在するのか。|全国居住支援法人協議会・村木厚子が語る、住宅の意義とこれからの居住支援とは

- 第3回なぜ、スポーツが貧困やホームレスの解決に必要なのか。│ダイバーシティサッカー協会代表・鈴木直文さんに聞くスポーツと社会課題解決の関係性

- 第4回新しいルール、新しい人と出会えるサッカーの練習が生活の糧になる―ホームレス・ワールドカップ選手の声―

- 第5回定期的なサッカーの場が居場所と自信をくれた。―ホームレス・ワールドカップ選手の声―

- 第6回誰もが向き合うべき住宅弱者問題とは?身近に潜む課題と解決法について

- 第7回住まい探しサポート&就労支援 合同相談会(LIFULL×パーソル)を開催

「ホームレス・ワールドカップ」は2003年から毎年実施されている世界大会だ。正直、存在すら知らなかったという人も多いのではないだろうか。それだけ、日本社会において貧困やホームレスといった課題への意識が低いことの表れのようにも感じられる。

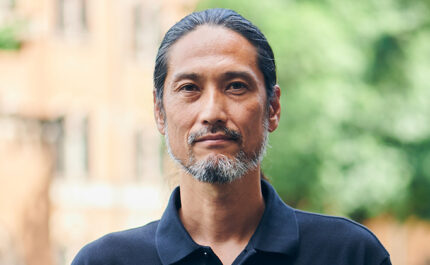

日本チームが、「ホームレス・ワールドカップ」に参加するのは実に13年ぶりのことだ。今回話を伺った林さんも、自身が(広義の)ホームレス状態を経験し、支援団体からサポートを受けるようになってから、「ホームレス・ワールドカップ」を知ったという。そんな林さんにとって、サッカーや「ホームレス・ワールドカップ」はどんな存在なのだろうか。

サッカーは自分にとって、遊びであり、居場所であり、コミュニケーションの手段なんです。

プロサッカー選手を目指した10代

ホームレス・ワールドカップの出場権に、サッカー経験の有無は関係ない。そのため、チームにはサッカー経験者も未経験者も混ざっており、日本チームでは未経験者の方が多い。そんな中で、林さんは幼少期からサッカー経験を積んできたエース的存在だ。初めてサッカーをしたのは幼稚園生の頃だったと振り返る。

「幼稚園ぐらいでサッカーを習い始めて、一度辞めた後、小学4年生くらいからまた習い始めました。子ども向けのサッカークラブに所属していたんです」

林さんの子ども時代はサッカーと共にあった。サッカーを通じてできた友達や、サッカーがあったからこそできた経験も数多くある。しかし、成長と共に友人たちはサッカーから離れていく。

「地元の友達とサッカーをするのが日常で、公園が自分の居場所だったなと思います。毎日、仲の良い友達とサッカーができるのが本当に楽しかった。でも、大学進学や就職をきっかけにどんどんとサッカー仲間はバラバラになって、自分1人になってしまいました」

サッカーから離れて行く友人たちの中でも、林さんはサッカーを続けた。プロサッカー選手を目指していたのだ。しかし、それもなかなか上手くはいかなかった。

「本気でプロサッカー選手になろうと思っていたんです。高校を卒業してすぐ、プロを目指して海外にもいきました。実際に海外のチームと契約もし、海外でプレーしたこともあったのですが、色々な事情があり、サッカーを辞めざるを得なくなってしまって……」

サッカーの道で挫折。行き着いた先で出会ったのは「ダイバーシティリーグ」

サッカーを辞めるという決断をした林さん。次の道として、就職を目指すもそれも簡単な道のりではなかった。

「両親と上手くいかず、実家を出ようと考えていました。それで、就職しなきゃと思って、少し就活をしていた時期もあります。でも、なかなか思うようにはいかなくて、経済的に困ってしまいました。

そんな中で出会ったのが、NPO法人『サンカクシャ』さんです。困っている若者を支援に繋げてくださるということを小耳に挟み、自分から問い合わせました」

サンカクシャは様々な事情から親を頼れずに社会から孤立している若者をサポートする団体だ。就労、住まい、人との関わりを生む居場所作りなど、多面的に若者をサポートしている。林さんは、約1年前からサンカクシャからのサポートを受けながら生活しているという。

サンカクシャと関わる中で、林さんが再びサッカーに触れる機会ができた。それが、「ダイバーシティリーグ」への参加だ。「ダイバーシティリーグ」は、「ダイバーシティサッカー協会」が運営するサッカーリーグで、ホームレスやひきこもり、不登校、障がい、難民などの社会的困難を抱える人々が選手として参加できる。サンカクシャを含む様々な団体からの紹介により、選手たちが集まっている。

「サンカクシャのスタッフさんから誘っていただいて、せっかくならプレーしたいなと思い、参加するようになりました。社会人になってからは久しぶりに人とサッカーをするようになりました。自分のような生活の方もいれば、障がいのある方など色々なバックボーンを持つ方と関わる場にもなっています」

リーダーシップを発揮できる場所が見つかった

そしてある日、「ダイバーシティリーグ」のスタッフから、サッカーを楽しむ林さんに対し、「ホームレス・ワールドカップ」への参加打診があった。「ホームレス・ワールドカップ」の話を聞いた時のことを振り返り、林さんはこう語る。

「嬉しかったです。大袈裟かもしれないけれど、もう一回、世界の舞台で戦える機会が舞い込んできた。そんな機会はないと思っていたので、すぐに『出たいです』と返事をしました」

大会への出場が決まってからは、練習の日々。これまでの経験を活かし、日々のトレーニングやケアに力を入れるようになった。

「プレイ動画を見返してこうした方が良かったかなとか、日々考えます。足の指をどう動かすかとか、関節の使い方とか……。自分の体を思い通りに動かす感覚は心地よいし、できないことをできるようになるまで突き詰めることが好きだ、ということを思い出しました」

前述の通り、チームには経験者は少ない。そのため、林さんは他のチームメンバーとの関わりにおいてもリーダー的な役割を担うこともある。

「過去の経験もあって、自分は他の方より少し動けるので、どうしても自然と要求水準が高くなってしまう時があります。でも、チームメンバーとも気持ちよくプレーしたいので、協働できるように気をつけています。

また、いわゆる“一般的な”チームとは異なるので、メンタル面などで課題が出てくる時もあります。そういう時に、精神的にもフィジカル的にも周りを引っ張って、みんなと連携できるように頑張りたいなと思っています。リーダーシップを発揮しようとすると、大変な時もあるけれどやりがいを感じる場面でもあります」

ダイバーシティリーグやホームレス・ワールドカップという場が、人生への前向きなモチベーションを生み出していることが感じられる。2024年のホームレス・ワールドカップは9月21日から。今後の抱負を聞いてみた。

「今まで、日本チームはほとんど勝っていない状況みたいなんです。だから、まずは1勝することを目標にしたい。せっかく出るなら勝ちたいですしね。

それから、大会から帰ってきた後、サッカーの他にも自分が熱中できるものが見つかったらいいな。これから自分が人生かけてやりたいことを見つけて、前を向いて進めたらと思います」

林さんにとって、サッカーはただの運動以上の意味を持っている。最後に、林さんにとってサッカーの魅力とは?と尋ねるとこんな言葉が返ってきた。

やっぱり、1番気持ちが昂るのはゴールを決めた瞬間です。けれど、それ以上に魅力的なのは、サッカーというものを通して人とコミュニケーションが取れること。一緒にボールを蹴るために人を誘えるし、一緒にプレーすれば共通の話題もできます。だから、僕にとっては幼少期から、サッカーは1番の遊びであり、人と自分を繋いでくれる手段でもあります。

関連動画:

【ドキュメンタリー】ホームレス・ワールドカップ日本代表の挑戦

取材・執筆:白鳥菜都

撮影:大嶋千尋

東京都出身。2024年の「ホームレス・ワールドカップ」に選手として出場する。背番号は11番。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」