エイジズムとは?年齢差別と偏見の問題、具体例を紹介

内閣府によると、日本の総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は2022年に29.0%に達しました。今後も高齢化率は上昇することが予測されており、2036年には33.3%、3人に1人が高齢者になると言われています。

誰もが生き生きと活躍するためには、年齢による差別と偏見である「エイジズム」の克服が課題とされています。

※出典:高齢化の現状と将来像|令和3年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

エイジズムとは

エイジズムは1969年にアメリカ国立老化研究所(NIA: National Institute on Aging)の初代所長である老年医学者ロバート・バトラーが提唱した言葉です。彼によると、エイジズムは人種差別主義者(レイシズム)や性差別(セクシズム)にならって名付けたものであり、1987年に刊行された「エイジング大辞典」では次のように定義されています。

“エイジズムとは、人種差別や男女差別が皮膚の色や性別によって行われるのと同様に、老人であるという理由によって、人びとを体系的に類型化し、差別することを指す”

ロバート・バトラーはエイジズムが生まれる要因として、他の差別や偏見の場合と同じく対象に対する認識不足もありますが、それに加えエイジング特有の理由を挙げています。それは「年をとることへの深遠な恐れ」であり、「歳をとるにつれて心身の機能が低下し病気になる、無能力になる、汚くなる」などの不安です。

1990年以降、アードマン・B・パルモアは社会学、人類学の観点からエイジズムを把握しようと努めました。彼は「否定的偏見は表明しない限りは人を傷つけることはない」が、「偏見は通常、差別に転化する」としています。特に、アメリカ社会では高齢者の差別は「雇用、政府機関、家族(高齢者への虐待)、住宅、ヘルスケア(高齢者医療の不十分さ)」において顕在化しています。これらの分野で差別を受けているのは高齢者だけでなく、若年層も含まれます。さらに年齢的に若いことが理由で雇用やトレーニングの機会が狭められる傾向は多くの国で見られます。

WHOのエイジズムに関するレポートによると、世界の二人に一人がエイジズムの態度をとっていると考えられており、それが高齢者の身体面、精神面に悪影響を与え社会全体にも毎年数十億ドルの損害をもたらしているとのことです。

また、同レポートによると149件の研究のうち85%が特定の医療処置または治療を受けられる人を決定する際の決定要因は年齢であると示しています。特にCOVID-19のパンデミック中「高齢者=優先的に治療すべき対象」としてステレオタイプ(固定観念)化された傾向は否定できません。医療へのアクセスや救命治療、身体的隔離の唯一の基準として用いられているのは多くの場合において年齢です。

※出典:Global report on ageism

※出典:現代社会におけるエイジズムとジェンダー

エイジズム研究の歴史とエイジズムの種類

前述したように「エイジズム」研究が本格的に始まる前から、老年学(gerontology)と呼ばれる学問領域があり、アメリカにおけるエイジズム研究は1940年代から実践されていたようです。

ロバート・バトラーが高齢者差別に注目するようになったのは、1969年に起きたワシントンでの事件がきっかけでした。ワシントン特別区における高齢低所得者用の新興住宅をめぐり、その地域に住む白人中年層と中間所得層が激しい反対運動を行いました。その主張内容は「老人には必要ない贅沢な施設だ」「黒人高齢者が多数入居したら困る」といったもので、そこには人種差別と階級差別だけでなく、年齢による差別が交差していました。

ロバート・バトラーを契機としてエイジズムの本格的な研究が始まり、1987年にジョージ・マドックス他編『エイジング大辞典』が刊行されることで、老年学は確立された学問研究として認知されるようになりました。

エイジズムには否定的だけでなく肯定的な面もある

前出のアードマン・B・パルモアのエイジズム研究における功績は、エイジズムを多面的にとらえようとした点です。彼はエイジズムを以下のように定義します。

“エイジズムはある年齢グループに対する否定的、肯定的偏見ないし差別である”

興味深いことにパルモアは、エイジズムに「肯定的な偏見」を含めています。彼は具体的に以下のような「肯定的ステレオタイプ」を挙げています。

“それは、高齢者は親切で、賢明で(知恵)、頼りになり、裕福で、政治力をもち、自由で、永遠の若さをもち、幸せであるとする8つである”

こうした傾向は儒教の影響を受けた文化的な背景を持つ日本でも見られます。肯定的な偏見が少なからず法制度にも影響を与えていることは否定できず、交通費や医療費の無償化はその表れです。また、年齢が高いからという理由だけで、「経験豊富な人生の先輩」として尊敬しなければならない、というのもある種の肯定的ステレオタイプでしょう。

否定的エイジズムと異なり、肯定的エイジズムが社会的な損害をもたらすことは少ないですが、パルモアの指摘は私たちがいかに偏見にとらわれているかを気づかせてくれます。

日本におけるエイジズムの具体例とその背景

高度経済成長期を過ぎ、高齢者の人口が7%を超えた1970年代頃から日本は高齢化社会に突入しました。高齢化率は年々上昇し、健康寿命は延伸し、平均寿命と比較し延びが大きくなっています。平成22年の健康寿命は、男性が70.42年、女性が73.62年だったものが、令和元年には男性が72.68年、女性が75.38年となっており、今後ますますエイジズムの問題が浮き彫りになっていくでしょう。「高齢者」として生きる期間が長くなればなるほど、「病気」「不健康」「非生産的」といったステレオタイプの偏見を持たれる可能性も高くなります。

就業現場におけるエイジズムの典型例は「定年制度」です。定年年齢は度重なる法改正によって55歳、60歳、65歳と引き上げられてきましたが、定年時になっても勤労意欲が高く、健康な高齢者はたくさんいます。内閣府による『令和5年版高齢社会白書』によると、ここ10年の就業率は上昇傾向にあります。60~64歳の就業率は平成24年で57.7%でしたが、令和元年には15.3ポイントも上回り、73.0%でした。肉体的・精神的な疾患や障がいを抱えることなく働けるにもかかわらず、「高齢者は作業効率が低下し、生産性が欠ける」と十把ひとからげに扱う定年制は年齢による差別を制度化したものと言えるかもしれません。

※出典:平均寿命と健康寿命 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

※出典:第1章 第1節 1 (2)将来推計人口でみる50年後の日本|平成25年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

そうした高齢者に対する漠然とした偏見は採用の場でも顕在化し、高齢の求職者は若い求職者よりも低く評価されがちです。逆に日本の年功給制度が定める、個々の能力やスキルよりも年齢を重視し、年を重ねるにしたがって給与が増えるシステムは「高齢者=賢明で頼りになる」という「肯定的エイジズム」という側面も否めません。

医療現場でもエイジズムは見られます。医師などの専門家の多くが高齢者の治療に対して消極的であったり、無益感を覚えたりすることがあり、高齢であることが原因で治療において不利益を被る可能性が指摘されています。

また、介護の場において高齢者に対して赤ちゃんに接するようなコミュニケーションを用いる問題や、介護施設や家庭における虐待の問題もあります。特に養護者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)による虐待は年々増加し、相談・通報件数が2021年には36,378件に達し、2006年時点の18,390件から約2倍になっています。

※出典:令和2年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果

加えて、高齢者を「冷静な判断力が鈍る社会的弱者」とみなして容赦なく狙う「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」もエイジズムの一つと評価できるでしょう。徹底した周知活動がなされているにもかかわらず、依然として深刻な状況が続いており、警視庁によると2021年の特殊詐欺の認知件数は前年比21.2%増の17,570件に達し、被害額は370.8億円で、被害額は8年ぶりに増加しました。

※出典:令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(確定値版)|警察庁

前出のアードマン・B・パルモアは、エイジズムの否定的なステレオタイプには「病気」「性的不能」「醜さ」「知能の衰退」「精神病」「無益」「孤立」「貧困」「鬱病」という9つの形態があるとしています。これらの偏見が日本におけるエイジズムの根本にも関係しているのかもしれません。

※出典:山添仁嗣: 超高齢社会にあってエイジズムと向き合う. 早稲田大学文化構想学部現代人間論系岡部ゼミ・ゼミ論文. 2013.

医療や介護の現場だけでなく、さまざまな場面でエイジズムがあります。

若者に対する年齢への偏見・差別も存在する

一方で、年齢による偏見や差別は高齢者だけが受けるものではありません。「今どきの若いものは~」などと目上の人が年齢だけに基づいて若者を見ることも少なくありません。

株式会社LIFULLは全国の18歳以上の男女2,000人を対象に「『エイジズム』に関する調査」を行いました。「これまでにあなたが受けたことのある、年齢を理由とした発言や行動」という質問に対しては「年齢に関する冗談を言われた(13.4%)」、「服装や外見を変えるように促された(5.0%)」、「恋愛・結婚への考え方を否定された(3.8%)」、「夢や希望していることについて否定された(3.0%)」などの回答があり、若者を含め、多くの人が年齢による偏見や差別を経験していることがわかりました。

※引用:年齢に基づく固定観念や偏見、差別「エイジズム」がテーマのLIFULL初のドキュメンタリーフィルム第一弾『年齢の森-Forest of Age-』公開 – 株式会社LIFULL(ライフル)

年齢を理由に夢や選択を諦めることはない

エイジズムを克服するには、まず自分を見つめることから始めなければなりません。誰でも必ず偏見や固定観念(ステレオタイプ)をもっているものです。そのことに気付き、認めることが第一歩です。「高齢者だから」「若者だから」という思い込みを捨て、夢や目標の選択肢の幅を狭めず、諦めないで挑戦してみましょう。

また、年齢に関わりなく挑戦しようとする人たちを受け入れてサポートする社会、環境づくりも大切です。年齢を理由に夢や挑戦を諦めない人たちを紹介します。

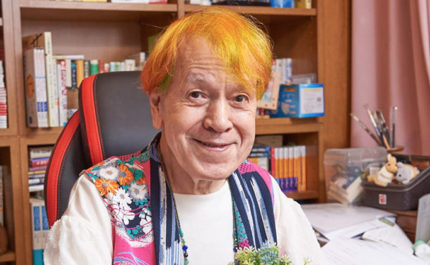

年齢などの枠にとらわれないファッションと生き方で挑戦を続ける志茂田景樹さん

志茂田景樹さんは、2000年に満60歳、還暦を迎えた時「ぼくは新0歳になりました」と発信、常に『いまが出発点』というスタンスで挑戦を続けてきました。1999年に「よい子に読み聞かせ隊」を結成し、自ら童話・絵本を執筆しながら、全国各地で読み聞かせを実施し、幅広い社会活動を展開しています。

志茂田さんのTwitterには若者たちから人生相談が寄せられますが、決して「自分の若い頃は」などと苦言を呈することはしません。むしろ、人それぞれの状況は違うことを前提に“寄り添う”気持ちを大事にしています。

目の前のことを大事にしながら、自らの病気をも「楽しむ」高須克弥さん

「YES!高須クリニック」のCMでお馴染みの高須克弥さんはがんを患ったあとも美容医学の医師として現役にこだわり続けています。普通だったら悲観的になるような状況でも高須さんは「がんは自分の楽しみであり、趣味なんです」と目を輝かせます。

「人生100年時代」を楽しむためには100歳になったことばかりを考えて不安になるのではなく、目の前にあるひとつひとつのことを大事にしていくことを優先すべきといいます。

中学生のときに起業し、“子どもは働けない”という既成概念を覆した加藤路瑛さん

加藤路瑛さんは2018年、中学1年生のときに株式会社クリスタルロードを設立、「子どもは働けない」という既成概念を「子どもでも起業できる」という世界に変えました。

今では周囲の音や匂いなどの外部からの刺激を過剰に感じる『感覚過敏』を解決するため感覚過敏研究所を立ち上げ、感覚過敏の人に向けた商品開発や啓もう活動に取り組んでいます。

多くの人が加齢自体をネガティブに受け取り、年齢を理由に「できない」「無理だ」と言葉にすることがあります。こうした年齢を理由とした発言や行動を「エイジズム的行動」と呼びます。年齢や老化に対する思い込みを取り払い、ポジティブに受け止ることで、可能性を制限することなく、それぞれの個性により目を向けられるようになるでしょう。

まとめ

日本社会において定年制や年功序列はこれまで当たり前でしたが、従来のシステムが障壁となり、健康で労働能力がある高齢者が潜在力を発揮できなくなることが懸念されます。また、血縁関係や地域社会のつながりが希薄化し、異なる年齢の人たちが触れあい、互いを理解し合える機会もますます減りつつあります。

世代間葛藤などのようなエイジズムに付随した問題を克服するためには、高齢者にしろ、若者にしろ、年齢にとらわれることなく自分の夢や目標を追い求めている人たちの話に耳を傾けてみるのも良いでしょう。

新見公立大学地域福祉学科講師。博士(社会福祉学)。誰もが対象になりうるがあまり知られていないエイジズム(ageism)について、多くの人に知ってもらうため日本映画を対象に研究。著書に『日本映画にみるエイジズム』(法律文化社)などがある。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」