社会的孤立・孤独の問題とは? 心の健康と不安の解消・対策・向き合い方

新型コロナウイルス感染症対策のため、テレワークや授業参加はオンラインにシフトするなど、人と人との接触が極端に制限され、私たちの人間関係は大きく変化しました。

ニッセイ基礎研究所が行った調査によると、コロナ禍前と比べ、家族や友人との対面でのコミュニケーションが減ったと感じた人は4割を超える結果に。また、4人に1人がコミュニケーション機会の減少による孤独や孤立への不安を感じると答えました。

長引くコロナ禍の影響、または高齢社会を起因とした孤立・孤独の問題は深刻さを増しており、国や自治体、民間企業との連携も含め、孤立・孤独の問題への対応が本格化しています。

この記事では、高齢者の社会的孤立も含め解説します。

※出典:2020・2021年度特別調査 「第7回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要

コロナ禍や独居問題など「孤立・孤独」に陥る背景とは

2020年から始まった新型コロナウイルス感染症の拡大は、人々の孤独感にどのような影響を与えているのでしょうか?

特定非営利(NPO)法人「あなたのいばしょ」は2022年2月に約3,000人を対象に「コロナ禍での人々の孤独に関する調査」を実施しました。その結果、4割近くの人が孤独を感じており、新型コロナウイルス感染症拡大から約2年経過しても、孤独感はほとんど減少していないことが明らかになったのです。特に「若者・中年(20~59歳)の人」「男性」「(コロナ前と比較して)暮らし向きが悪くなった人」「(個人的なことを話せる)友人が一人もいない人」が孤独になりやすいことが分かりました。この調査結果から、これまで社会に内在していた孤独・孤立の問題がコロナ禍で一気に顕在化したことが分かります。

特に高齢者の一人暮らしは家族とのコミュニケーションだけでなく、地域社会とのつながりも持ちにくいと言えます。その結果、「個人的なことを話せる友人が一人もいない」状態になり、孤独が加速、最終的にはそのまま孤独死を迎えるケースもあるのです。

※出典:共同発表:コロナ下での人々の孤独に関する調査を実施~若い世代とコロナで暮らし向きの影響を受けた人の孤独感が特に高いことが明らかに~

内閣府の「令和3年版高齢社会白書」によれば、65歳以上で独居している人の数(全国)は、1980年当時は男性約19万人、女性約69万人だったのが、2015年には男性約192万人、女性約400万人と、約35年間で独居老人は約7倍に膨れ上がっています。

独居している高齢者が増加している背景には、核家族化、少子高齢化など、家族の形の変化が挙げられます。また、多くの人々は退職と同時に職場でのつながりが失われてしまうことも、要因として考えられるでしょう。なお、中には一人暮らしの経済的な状態に満足しており、その状態を変えたくないという理由を挙げる人もいます。

※出典:家族と世帯|令和3年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

孤独を解消するための支援や向き合い方には何がある?

人が孤立する理由はさまざまです。自ら進んで独居している場合もありますが、家族や周りの人との交流がない状態が続くと、孤独感が強まります。

2021年2月に日本では「孤独・孤立対策担当大臣」が任命されました。これはイギリスに続き、世界で2カ国目です。これまで「ひきこもり」など孤立・孤独問題は精神医療の観点から論じられる傾向が強かったことを考えると、孤立が社会的問題として認知されるようになった表れと言えるかもしれません。

なお、イギリスでは、国民の7人に1人、65歳以上の10人に3人が孤独を感じており、それによる経済的損失は年間320億ポンド(約4.7兆円 ※2017年当時の調査結果に基づく)といわれています。

※出典:孤立が生み出す社会課題・健康リスク ――日英の事例 | コラム | SOMPOリスクマネジメント

政府が本腰を入れて、孤独・孤立問題に取り組み始め、2021年には「孤独・孤立対策推進会議」が開催されました。ソーシャルメディアの活用、孤独・孤立の実態把握、孤独・孤立関係団体の連携支援の3つのテーマに関するタスクフォースを設置し、NPO等の支援団体、民間企業、学識経験者、行政が一体となって動いています。

例えば、内閣官房 孤独・孤立対策担当室「あなたはひとりじゃない」では、誰にも頼れず、一人で悩みごとを抱える相談者に向けて約150の支援制度や相談窓口を準備。それぞれの状況に合った支援をチャットボットで探すことができます。漠然とした孤独への不安だけではなく、子どもたちのいじめ、性暴力・性犯罪、児童虐待、配偶者等からの暴力(DV)など多様な悩みに対して間口を広げている点が特徴です。

政府の取り組みからも分かるように、孤独・孤立問題を解決する第一歩は誰かに相談することです。ただ、すでに孤立している人たちにとって、自分の悩みを相談することは口で言うほど簡単なことではありません。

実際、一般社団法人ひきこもりUX会議が2019年に実施した「ひきこもり・生きづらさについての実態調査」によると、「悩みごとを相談できる人はいますか」という質問に対して「いない」と答えた人は全体で41.9%、一人暮らしの人では63.8%が「頼れる人はいない」と答えました。同法人は、生きづらい状況を軽減、改善するためには安心できる居場所と、就労をゴールとしない支援が必要だといいます。孤独を感じる人がいつでも戻れる場所の整備や、対等に話ができる当事者同士のつながりが求められます。

※出典:第3回孤独・孤立に関するフォーラム テーマ「子ども・若者」|内閣官房ホームページ

さまざまな「生きづらさ」を抱える人がいることを知る

孤独・孤立問題対策のためには、相手がなぜ「生きづらさ」を感じているのかを理解することが重要です。

理由の一つに仕事や雇用から生じる不安があります。前出の内閣官房 孤独・孤立対策担当室が2021年に実施した調査では、孤独感が「しばしばある・常にある」と回答した人の就労状況別の割合は、「失業中」の人が12.5%で最も高く、次いで「派遣社員」の人が8.7%でした。職場でのつながりがない、または希薄だと孤独感を感じやすいことが分かります。

※出典:人々のつながりに関する基礎調査(令和3年)調査結果の概要

もっとも、孤独の理由は仕事や雇用形態だけではありません。登校、ひきこもり、発達障がい、病気、性的マイノリティーなど、生きづらさや葛藤・居場所のなさを感じる要因は多様です。

また、高齢者の場合、頼れる家族や親族がそばにいなくなることに加え、自分自身の病気や雇用環境でのつながりが失われるなど、複数の要因が重なりやすい状況にあります。そのため、高齢者を孤立させないための「居場所づくり」は急務と言えるでしょう。具体的には、高齢者の多様なニーズに応えられるよう受け皿を広く用意することが重要であり、地方自治体が地域住民や市民団体、地元企業、NPO等との協力関係を築くことが大切です。

孤独・孤立問題担当大臣を世界で最初に設けたイギリスは、孤独対応戦略として「孤独について話し合うことで、孤独を恥ずかしいと思う人を減らすこと」「政府における対策の立案において、つながりの強化を考慮すること」「孤独に取り組む上でエビデンスに基づいた改善を行うこと」を3つの柱としています。

その上で具体的な施策として、次のような内容を挙げています。

- かかりつけ医による地域活動やコミュニティー活動の紹介

- 事業者による従業員の健康や社会生活支援

- 郵便配達員による通常業務の一環での見守り

- コミュニティーカフェやアート空間等のコミュニティースペースの増設

- 小・中学校の人間関係教育の中への孤独問題の取り込み

- 各省施設の中に孤独対策視点の取り入れ

- 長期的健康課題を抱える人々へのボランティア活動を支援する試験プロジェクトの実施

※出典:イギリスの孤独対応戦略と社会的処方 – 明治安田総合研究所

高齢者の孤立を起因とした孤独死の増加

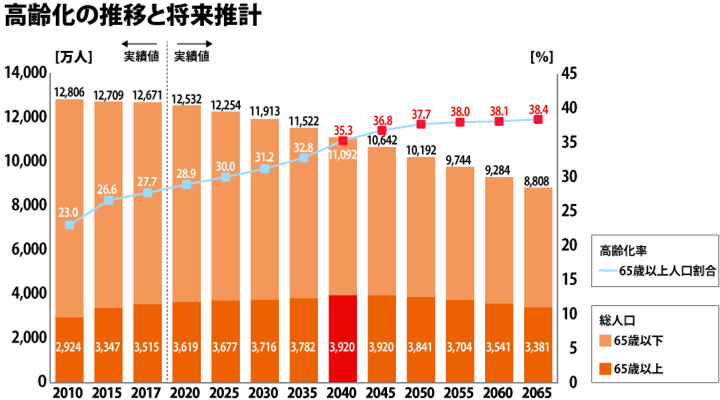

前出の「令和3年版高齢社会白書」では、2040年代には高齢者が約4,000万人になるという試算が示されました。これは、日本の人口の約35%に値し、3人に1人が高齢者という時代がすぐそこまで来ていることを予測しています。

※出典:1 高齢化の現状と将来|令和3年版高齢社会白書(全体版) – 内閣府

総務省の人口推計(2022年12月1日現在)によると、総人口1億2,484万人に占める65歳以上の人口は29%で、すでに「超高齢社会」に突入しています。孤独死も年々増加の一途をたどり、社会問題となっているのです。

社会の中にある孤立や孤独に向き合う

政府の取り組みは不可欠ですが、政策立案だけで社会の中にある孤立や孤独がなくなるわけではありません。大小さまざまな組織を構成する一人ひとりの意識や、「気付き」に基づいた行動が求められます。ここでは、孤独と向き合っている3人の取り組みについて紹介します。

大空幸星さんは、現役の慶應義塾大生でありながら「NPO法人あなたのいばしょ」理事長として活躍。10代の頃、複雑な家庭環境に苦しんだ自身の経験から、ヤングケアラーの支援や自殺防止の取り組みを行っています。大空さんは「相談者の悩みを解決してあげなければ」と思うのは勘違いであり、相手が死を考えるほどの悩みには複合的な問題が絡んでいるため、並走してあげることが大切だと言います。そのための具体的取り組みとして、24時間365日無料・匿名のチャット相談窓口を運営しています。

泉雅人さんは、「株式会社LIFULL senior」代表取締役として、日々挑戦を続けています。老人ホーム・介護施設の検索サイト「LIFULL介護」、遺品整理サービス「みんなの遺品整理」、介護や老後の不安を解消する情報を発信するウェブメディア「tayorini」というサービスを通じて、介護サービスを利用する壁を壊したいと考えています。その先にあるのは、年を取って老いることに対するネガティブな考えをポジティブに変えたいという思いです。

神山晃男さんは、「すべての孤独と孤立をなくす」ことを目的に2013年、「株式会社こころみ」を設立。高齢者向け会話型見守りサービス「つながりプラス」、親のための自分史作成サービス「親の雑誌」などを展開しています。また、「聞き上手」を軸にした事業展開を行い、企業向け業務改善支援等を実施しています。神山さんは「聞き上手」になることで話し手も聞き手も自己肯定感を高められ、それがやりたいことを目指して頑張る出発点になると言います。

まとめ

孤独・孤立問題はハードとソフトの両面からのアプローチが必要です。政府による社会制度の整備と同時に、私たち一人ひとりがそばにいる家族や友人、隣人を「誰かが世話してくれるはず」と他人任せにしないことが大切となるでしょう。まずは身近な人にあいさつしたり、ほほみかけたりすることから始めてみてはいかがでしょうか?

早稲田大学卒業後、小笠原六川国際総合法律事務所入所。2011年に同所を退所し、法律事務所アルシエンを開設。一般社団法人終活カウンセラー協会の法律監修・講師も務めている。著書に『孤独死が起きた時に、孤独死に備える時に Q&A孤独死をめぐる法律と実務-遺族、事務手続・対応、相続、孤独死の防止』(日本加除出版)などがある。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」