DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)推進の背景と理解・実践に必要なコミュニケーションとは

「ダイバーシティ(多様性)」(※)や「インクルージョン(包括、一体性)」という言葉を耳にする機会が増えたと感じる方も多いのではないでしょうか。

これらの2つの言葉は、社会がさまざまなバックグラウンドを持つ人たちから構成されている以上、お互いの個性を受け入れ、認め合うことで潜在的な能力を発揮していこうとする際に用いられるキーワードです。

「DEI」は、「ダイバーシティ」と「インクルージョン」に「エクイティ(公平性)」が加わった概念です。

この記事では、「DEI」について以下の4点を解説します。

- DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)とは

- DEIにおいて必要な考えやコミュニケーションとは

- 多様な人材が活躍できる社会実現のために

- 多様な働き方を支援し、DEI推進を加速するさまざまな取り組み

※関連記事:ダイバーシティとは

DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)とは

DEIとは、「ダイバーシティ&インクルージョン」に「エクイティ」の概念がプラスされたものです。企業の経営戦略に関して用いられる場合、多様性・公平性・包括性を推進する手法を指します。

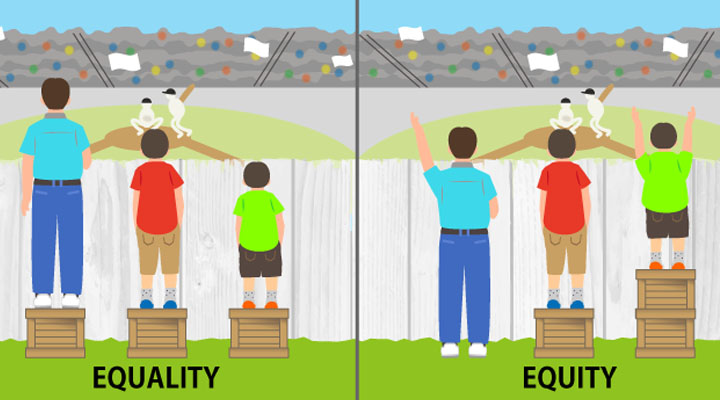

Equity(公平性)とは、あらゆる人々の境遇・アクセス・機会・昇進における公正性・公平性を担保することを目指す考え方です。Equityと似た概念として、Equality(平等性)があります。EqualityとEquityの違いは、以下の通りです。

Equalityは、左の絵が示すように身長が異なる3人に同じ数の踏み台を準備することです。3人の身長差に関する配慮はないため、結果的に一番右の背の低い子は野球の試合を見ることができません。

対してEquityは、右の絵が示すように全員が野球観戦という目的を達成させるため、それぞれの身長差を考慮に入れることです。つまり、Equityは得られる「結果の平等」のことを意味します。「結果の平等」を得るために、踏み台を増やしたり減らしたりする工夫が求められます。

以上のようなエクイティの考え方に基づいて、職場を公平な状態にすることを阻害する要因を積極的に取り除くことや、公正な状態になるための支援を行う動きが増えている傾向にあります。そこには、単に一人ひとりに平等の機会を差し出すだけでは公平な職場を実現させることが不十分であることが分かってきたという背景があります。

つまり、いくら平等に機会を与えても、社会構造的な不平等があることから、平等な結果につながりにくいといえるのです。

例えば、同じ仕事をしていても(機会は平等でも)、人種や差別によって支払われる賃金や昇給・昇進の機会(結果)が違う環境下では、従業員一人ひとりが多様性を重視されていると感じることは困難でしょう。そのため、ダイバーシティ&インクルージョンだけでは不十分であり、エクイティが担保される必要があると考えられます。

DEI推進のメリットとは

実際にDEIを推進するためのメリットとして、以下の5つのメリットがあるといわれています。

- 経済的メリット

- 人材獲得

- イノベーションと成長

- 従業員エンゲージメントの向上

- よりよい意思決定

DEIの推進に積極的に取り組んでいる企業は社会的に高く評価される傾向にあるため、ビジネスシーンにおいて優位に働くことが少なくありません。

結果的に、DEIの導入は従業員だけでなく企業側にも大きなメリットがあります。

※出典:職場における DEIガイド:すべての組織がとるべき12のステップ – クアルトリクス

DEIにおいて必要な考えやコミュニケーションとは

企業がエクイティを担保するためには、障がい者だけでなく人種・民族・ジェンダー・年齢・宗教・性的指向が異なる人材に加え、多様な経験・教育・スキル・思想・個性を持つ人を採用する必要があります。上記のような人材を採用することで、制度的な偏見を取り払うことが期待できるでしょう。

また、私たちが普段何気なく行っているコミュニケーションも、偏見や思い込みに影響されることがあります。具体的には、性別や年齢によって無意識のうちに相手に対する接し方を変えてしまうといったケースです。このように、自分自身も気付いていない見方や捉え方の偏り・歪みを「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」といいます。

バイアスや先入観は、大量の情報を処理して素早く行動するために必要ですが、自分でも気付かないうちに瞬時に処理されてしまうことから、修正するのが難しいといえます。

それだけに、意図せず相手を傷つけたり否定的なメッセージを伝えたりすることになり、周囲にも悪影響を与えてしまう可能性があるでしょう。

結果として、個人のモチベーションを低下させたり、疎外感や孤独感を覚えたりさせてしまうのです。職場全体のコミュニケーションも滞り、離職やハラスメントが増加する可能すらあります。

また、アンコンシャスバイアスは単に一企業だけでなく、情報通信技術や医療・立法など社会のインフラともいえる枠組みを左右することもあります。

例えば、2018年に公表された米国マサチューセッツ工科大学メディアラボの研究では、いくつかのAIによるジェンダー分類システムで、肌の色が黒い女性に対する顔認識制度の誤認率が、肌の色が白い男性より最大約34%高いことが分かりました。その背後には、開発会社のエンジニアに肌の白い男性が多かった点が関係していたようです。アンコンシャスバイアスによって開発されたAIシステムは市場に流通し、すでに不利益を被る人たちが出ていたのです。

上記の開発に携わったエンジニアたちには、意図的に差別する意識はありませんでした。しかし、この例は誰もが経験や慣習、組織構造などの影響を受けることを示しているといえるでしょう。

以上のような可能性を修正するためには、まずは自分の中にも「無意識バイアス」があることを自覚することが大切です。「無意識バイアス」を自覚するようになると、自分の身に起きることや身の回りの出来事に敏感になり、その問題について他の人と話す機会も増えるでしょう。 一人ひとりの意識や行動が変われば、職場や社会のさまざまな場でDEIの大切さを広げることにつながると考えられます。また、偏見が拭われ見えていなかった課題が見え始めるようになれば、そこにビジネスチャンスを見いだすことにもなります。

多様な人材が活躍できる社会実現のために

DEIは、女性の管理職比率を高める施策や外国人と共生する社会やLGBTQ+への理解など、ジェンダーの公平性の確保や年齢・国籍・障がいの有無にとらわれない、さまざまな人が活躍できるようになる社会をつくるための重要な概念です。もし、そこに関わる一人ひとりにDEIの概念がなければ、形だけの制度に終わってしまうでしょう。

ここでは、多様な人材が活躍できる社会実現のために取り組む人たちを紹介します。

アクティビスト、俳優、ライターとして活躍する石川優実さんは、2019年に職場でのパンプス着用を義務付けることに反対し「#KuToo運動」を展開、世界中のメディアの注目を集めて、同年英BBC「100人の女性」に選出されました。石川さんが目指すのは、「みんなが自分のことを許せる社会」です。「自分にも他人にも、厳しいのはもうやめて、お互いにもっと楽に生きていける社会をつくっていきましょう」と呼びかけます。

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社人事総務本部長を務める島田由香さんは、社会に存在するアンコンシャスバイアスに向き合ってきました。ユニリーバでは、顔写真やファーストネームなど、見た目や性別にまつわる情報を履歴書から排除する「ブラインド採用」が導入されています。ユニリーバの採用状況がそれによって大きく変わることはなかったものの、その後JIS規格にも顔写真欄のない履歴書が登場しました。

「バイアスがかかるのは、採用だけではありません。評価などにも影響してくるのは防ぎようのないこと。完全にはなくせないのだから、誰にでもバイアスがあると自覚することが大切だと思うんです」と島田さんは語ります。

最後に紹介するのは、トランスジェンダーとして発信し続けている建築デザイナー、モデルのサリー楓さんです。 カミングアウトした後に経験した苦悩についてサリー楓さんは、「LGBTQ+だと明かすと、画一的な“LGBTQ+”らしさを求められる」と語ります。 また、LGBTQ+に関する問題はダイバーシティ&インクルージョンの文脈で捉えられていますが、楓さんはどこか「福祉活動」として認識されているようにも感じると分析、もう一歩社会が進む必要があると言います。

多様な働き方を支援し、DEI推進を加速するさまざまな取り組み

DEI推進は、多様な働き方の支援にもつながることが期待できます。例えば、コロナ禍を経て「職場に出勤する」「リモートワーク=自宅作業」といった既存概念が揺らぎつつあるといえるでしょう。

小池克典さんが事業責任者を務める、株式会社LIFULLのLivingAnywhere Commons(LAC)とは、地方型シェアサテライトオフィスと宿泊施設を持つ共同運営型コミュニティです。現在の拠点数は日本国内に52カ所(2023年2月1日現在)で、メンバー登録をすれば月額39,600円(税込)から利用でき、多くのユーザーを獲得しています。

「リモートワーク=自宅」という既成概念を変え、働く場所の選択肢を増やし自由にすることを目指しており、LACが狙うのは『日常で出会えない人たちとの交流』です。「肩書も世代も価値観も違う人たちがしがらみにとらわれずに関わり合う過程は、新しい生き方の可能性や仕事のアイデアといったイノベーションにつながりやすい」と小池さんは語ります。

秋庭麻衣さんは株式会社LIFULL地方創生推進部FaMグループ グループ長を務め、「出産で仕事から離れたママたちが、子連れで出勤し、自分のペースで働きながら、スキルアップもできる職場」を提供しています。自身も1児のママである秋庭さんは、「子育てと仕事をハッピーに」という言葉を職場での合言葉としています。どちらかに偏りがちな社会で、両方を楽しみながら取り組める仕組みづくりを目指しているのです。

まとめ

ダイバーシティ&インクルージョンに足りないのは、相手を「個」として見る視点かもしれません。それがないと、単に「企業の施策」「福祉制度」「政策」として片付けられる可能性もあります。

誰もがそこに「エクイティ」の観点を加え、DEIを意識するようになることで、目の前にいる相手の個性や考え方、感じ方に敬意を払えるようになることが大切といえるでしょう。

監修者:大場 幸子

株式会社コーチ・エィ エグゼクティブコーチ。大学卒業後、株式会社リクルートにて採用・研修・組織開発のコンサルティング営業に従事する。その後P&Gジャパン合同会社にてダイバーシティ・マネージメントを担当したのち、石油関連企業にてダイバーシティ部門を立ち上げ、3年連続で「なでしこ銘柄」受賞。現在は、コーチ・エィで対話を通じた組織風土変革を複数企業で牽引している。また、早稲田大学大学院経営管理研究科と協働で「ミドルマネージャーからの変革」に関するリサーチを行っている。

株式会社コーチ・エィ エグゼクティブコーチ。大学卒業後、株式会社リクルートにて採用・研修・組織開発のコンサルティング営業に従事する。その後P&Gジャパン合同会社にてダイバーシティ・マネージメントを担当したのち、石油関連企業にてダイバーシティ部門を立ち上げ、3年連続で「なでしこ銘柄」受賞。現在は、コーチ・エィで対話を通じた組織風土変革を複数企業で牽引している。また、早稲田大学大学院経営管理研究科と協働で「ミドルマネージャーからの変革」に関するリサーチを行っている。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2023/07/27地域スポーツは衰退するだけ、なんてない。―15年間勤めた教師を辞め、「街のサッカークラブ」を経営する渡辺恭男が語る情熱の根源―渡辺恭男

2023/07/27地域スポーツは衰退するだけ、なんてない。―15年間勤めた教師を辞め、「街のサッカークラブ」を経営する渡辺恭男が語る情熱の根源―渡辺恭男千葉県船橋市でサッカークラブ「VIVAIO船橋」を運営している渡辺恭男さん。学校の部活動や少年団、プロサッカーチームの下部組織なども存在する中で、渡辺さんは独立したクラブの経営を通じて何を実現しようとしているのか、話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」