なぜ、ジェンダーバイアスやルッキズムはなくならないのか|『ジェンダー目線の広告観察』の著者・小林美香に聞く「広告による価値観の押し付け」から逃れる方法

公共空間に掲示された広告が「性的だ」と批判されるなど、自治体や民間企業が発信する広告や広報表現が“炎上”する事態が頻発している。問題の根底には、女性を「見られる対象」として扱うジェンダーバイアスや、外見で人の価値を決めるルッキズム(外見至上主義)があることが多い。

国内外で写真やジェンダー表象に関する研究や講演・執筆などの活動を行う小林美香さんは、公共空間の広告がもたらす違和感に着目し、2017年から広告観察を続けてきた。そんな彼女が広告から読み取ってきた、日本社会の構造上の問題とは。

日本の公共空間は、広告に依存することで成り立っている

――広告観察を始めたきっかけはなんでしょうか?

小林美香さん(以下、小林):2017年ごろから東京五輪のボランティア募集や関連企業の広告が急激に増えてきたのですが、私は招致活動の時期から東京五輪開催に反対していたこともあり、それらがやたら目につくようになったんです。第二次世界大戦のプロパガンダ(大量の情報を投下して人々を一方向に向かわせる手法)が繰り返されているような恐怖を抱きました。

また、私には子どもがいるのですが、子どもが小学校低学年くらいの頃、動画サイトで脱毛の広告を目にして、毛を気にするようになって。「こんな情報に触れすぎているのはよくないな」と思っていたところ、電車の中に脱毛サロンの広告がずらっと並んでいるのに気が付き、違和感を覚えました。そこで、自分が広告の何を不快だと感じているのかを分析したくて、スマホで撮影してSNSにメモとともに記録し始めたんです。

――当初は、日常の中で抱いた違和感や不快感の原因を探るための活動だったんですね。広告観察を続けて、どんなことが見えてきましたか?

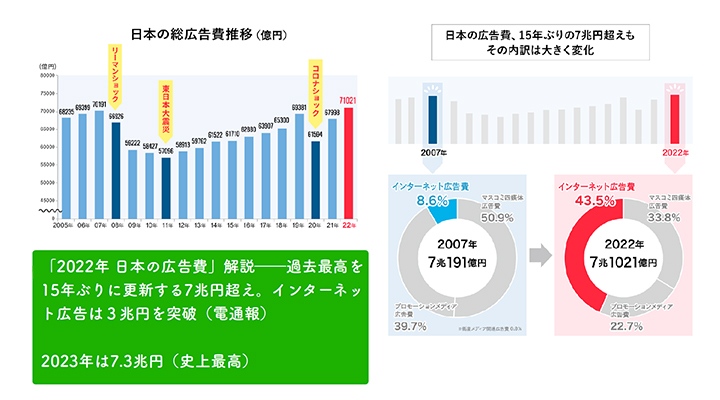

小林:まず、広告の量そのものがとても多いことですね。特に首都圏は顕著です。実際に、日本の広告費は2023年で7兆3000億円となっており、過去最高額を突破しています。

参照元: 「2022年 日本の広告費」解説――過去最高を15年ぶりに更新する7兆円超え。インターネット広告は3兆円を突破 https://dentsu-ho.com/articles/8492

参照元: 「2022年 日本の広告費」解説――過去最高を15年ぶりに更新する7兆円超え。インターネット広告は3兆円を突破 https://dentsu-ho.com/articles/8492

公共空間が広告であふれているのは、この国のインフラが広告費に依存して維持されているからだといえます。広告って、巨額の資金がつぎ込まれているのに、あっという間に消費されて消えていくものですよね。私たちの街がそうした消費サイクルの早い、実態の掴み難いものに支配されているのは不気味だなと感じます。

その上、私たちは広告によって自分が望んでいるのかもわからない価値観を刷り込まれ、コンプレックスを刺激され、「こうしないとモテない」「就職できない」といった他者評価の目線を押し付けられ続けています。一言でいえば、ハラスメントを受けているにもかかわらず、文句も言わずに我慢しているような状況です。

――スマホなどの個人端末には、公共空間で見かけるもの以上に不快な広告が表示されることがありますよね。

小林:過激な表現でコンプレックスを刺激する広告や、いわゆる「エロ漫画広告」などが子どもの端末にすら表示され、ブロックしても延々と出てくるような状況です。背景には、世代やジェンダーに応じたターゲティングによって広告の量が激増し、インプレッション数、クリック率を上げることを優先させるあまりに、性的な要素などを盛り込むことも厭わない傾向があります。

海外に住む人からは「日本の電波圏内に入った途端に不快な広告の表示が増える」という声もよく聞きます。広告産業の構造の変化に伴う問題をコントロールできていないのは、行政や政治の責任でもあると思いますね。

クリニックの広告は「腕を組み、ドヤ顔でこちらを見る男性医師」ばかり

――小林さんは、2023年に『ジェンダー目線の広告観察』(現代書館)という本を出版していますね。広告からは、日本社会のどのようなジェンダー観が読み取れますか?

小林:そもそも、日本に限りませんが都市空間は男性が、家父長制(父親が一家の長、男性は女性より立場が上という社会の仕組み)的な考えに基づき、男性の意図に沿うように作り上げてきたものです。当然、その中にある広告の多くにも家父長制が塗りこめられてきました。近年は社会構造も広告のあり方も徐々に変わりつつありますが、古いジェンダー観で描かれた広告はまだまだ多いですね。

テロ対策や痴漢防止など、治安に関する広告で警告を発しているのはいつも「怖い顔をした中高年男性」ですよね。そして、男性は年齢問わず「デキる男」としてバリバリ働く姿が描かれ、若い女性はニコニコ笑顔で「見られる対象」として扱われる。一方、40~50代以降の女性は広告ではほとんど扱われず、取り上げられるときはもっぱら「ケアの担い手」としてです。

いずれの表象にも「この社会でのジェンダーロール(性別役割分担)はこういうもの」という価値観がはっきりと表れています。日本社会では、いまだに多くの場面で中高年男性が意思決定権を持っていますが、彼らの価値観で作られてきたジェンダーロールが広告にも反映されているんです。

常にそうした広告を目にすることで、私たちにもジェンダーバイアスが強烈に刷り込まれ、既存の社会構造がいっそう強化されていきます。例えば、男性の医師が腕組みをして、権威性を誇示するようなクリニックの広告を電車の中でよく見かけますよね。でも、女性が登場するクリニックの広告は、看護師や医療事務の格好をした人がやさしく微笑むものばかり。都市空間で生きる人は、こうした性役割の偏りを目にすることに慣れてしまっているように思います。現在の日本では、女性の医師がえらそうに腕組みをしている広告を見かけたら、違和感を覚える人の方が多いのではないでしょうか。

――そうかもしれません。逆に、小林さんの視点で「これはいいな」と感じた広告はありますか?

小林:「プライベートケアクリニック東京」が新宿三丁目駅構内に掲示した、性感染症の検査などを勧める広告です。この広告では、ゲイ界隈のモテ筋男性、つまり「界隈の仲間」がぬいぐるみを持ち、親しみやすい表情で「性の健康管理してますか?」と呼びかけています。奉仕する・されるという性役割の偏りがなく、当事者のひとりである対等な立場の人物がメッセージを届けていることに好感を持ちました。

撮影場所:新宿三丁目駅構内

撮影場所:新宿三丁目駅構内

時期:2024年2月

撮影者:小林美香さん

広告主:プライベートケアクリニック東京

このような広告はまだまだ少ないですね。私たちは、景色として見慣れないものを「当たり前」とは思えないので、固定化された価値観から外れた視点でものを見るのはとても難しいんです。ただ、慣れ親しんだものがイノベーションを妨げる障壁になっていると気付けなければ、今の状況はなかなか変わらないのではないでしょうか。

多様性を謳っても、広告が規範を押し付ける構図は変わらない

――『ジェンダー視点の広告観察』(現代書館)では、広告がルッキズムを助長していることも指摘していました。SNSの普及とともにルッキズムの問題が加速しており、人々の心身に悪影響を及ぼしていると言われていますが、そもそもルッキズムはなぜ問題視されるのでしょうか?

小林:私は、外見的な特徴が能力主義と結び付けられ、“基準を満たしていない”自分を責めてしまう人が増えたことが問題の本質だと考えています。近年は脱毛や美容整形など外見を整える手段が増えたため、よりいっそう「身だしなみを整えられないなんて自己管理能力が低い」「他者への配慮にかけている」という風潮が広がっています。

最近は、成年年齢の引き下げに伴って、ティーン向けの脱毛の広告もぐっと増えました。中には、小学生に脱毛を勧めるものもあります。生涯を通して他者に自分のあり方を規定され続けるのはおかしなことですし、成長過程の子どもに「こうでなければならない」という価値観を押し付けることもあってはならないと思います。

そして、私が他者目線の押し付けと同様に違和感を覚えるのが「自分らしく」「私らしく」という表現です。広告では特に女性によく使われていて、言葉の意味することが深く考えられないまま多用されているように見受けられます。

――ポジティブな言葉にも聞こえますが、どこが問題なのでしょうか?

小林:本来は自己を肯定するために使う表現のはずですが、実際には他者が「対象となる人の自己をやんわりと規定していく」ために使われる場面の方が多いんです。「私らしく輝こう」といった時は、だいたい「既存の社会構造の中に溶け込む範囲で」個性を発揮することが求められています。例えば「脱毛でツルスベ肌をゲットしてオシャレを楽しむ」といったように、あくまで規範性が先にあり、トッピングとして個性を足すようなイメージです。また「自分らしく働こう!」といったポジティブなキャッチコピーで、「非正規雇用でも自分が満足できていればいいだろう」と、さまざまな不都合や格差を覆い隠していることもあります。

こうした表現が多用されるようになった背景には、2018年代後半以降、SDGsや多様性という考えが浸透し、他者目線の規範を押し付けるのはよくないという風潮ができてきたことがあります。それまで使われていた「モテ」「女子力」に代わって都合よく使われるようになった言葉ですね。その他、東京五輪の時期は「強さと美しさ」、コロナ禍においては、混沌とした世の中の情勢を反映してか、自己啓発めいたキャッチコピーがよく使われていましたが、外見が既存の“美しさ”の基準に沿っていることを重視する構造自体はあまり変わっていないように感じます。

ちなみに、男性向けの広告はここ40年くらいずっと「デキる男」「強い男」像を押し付けるようなものが中心で、大きくは変わっていません。ジェンダーの問題というと女性ばかりが着目されがちですが、男性も理想の男性像を押し付けられて苦しんでいると、本を執筆して気付くことができました。今後は「男らしさ」という男性に押し付けられている規範性にもっと焦点を当てていきたいですね。

メルボルン滞在中の方から送っていただいた広告 HUGO BOSSの男性香水の広告 典型的・王道をいく「デキる男」表現 ボトルのデザインが、缶コーヒーのボスのカフェオレのデザインに意図せず接近している。。 pic.twitter.com/CWe8x7US1L

— 小林美香 「ジェンダー目線の広告観察」(現代書館)刊行 (@marebitoedition) February 27, 2024

観察して意図が読めるようになれば、広告の支配から逃れられる

――広告によって刷り込まれたジェンダーバイアスやルッキズムに気付き、そこから自分を解放するためにはどうすればいいのでしょうか?

小林:広告を観察して、自分がどこにモヤっとしたのかを明らかにしてみましょう。記録して分析すると、不快感の原因を外在化させることができます。たとえコンプレックスを煽るような広告が目に入っても、「これをできていない自分が悪い」と真に受けるのではなく、俯瞰で見てみることが大切です。「こんなふうに思わせようとしているんだな」と意図が読めるようになれば、責任の所在が自分ではなくなるので少しは楽になりますよ。

――広告観察をする人が増えて「こんな広告が当たり前になっているのはよくない」とみんなが気付けたら、社会が変わりそうですね。

小林:声を上げる人が増えれば消費者運動に繋がり、結果として広告の表現も変わってくるはずです。かつてのマスメディアは四大メディア(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌)に集約され中央集権的な構造の中で機能していましたが、ネットの時代になった今はそうではありません。なのに、受け手側がいつまでも「マスメディアの支配する力は強い」と思い込んでいる。本当は、広告の価値を決めるのは受け手なんです。

今はもう、一方的に支配される時代ではありません。与えられる側でいることや、ハラスメントを受けることに慣らされたままでいるのではなく、「何を必要とするかは受け手が決めます」と意思表示していくことが必要なのではないでしょうか。

目に飛び込んでくる広告の数々は、私たちのものの見方に大きな影響を与えています。押し付けられたジェンダーバイアスやルッキズムで自分を縛り、苦しんでいる人もいるでしょう。「何が自分を不快にさせるのか」を客観的な目線で見つめられるようになれば、主体性を取り戻すことができ、自分を責めることも少なくなります。まずは、目に入った広告を観察・分析してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

取材・執筆:小晴

撮影:内海裕之

1973年生まれ。大阪大学文学部卒業、京都工芸繊維大学大学院修了(博士)。国内外の各種学校/機関で写真やジェンダー表象に関するレクチャー、ワークショップ、研修講座、展覧会を企画、雑誌やウェブメディアに寄稿するなど執筆や翻訳に取り組む。東京造形大学、九州大学非常勤講師。著書に『ジェンダー目線の広告観察』(現代書館)、『写真を〈読む〉視点』(青弓社)、『〈妊婦アート〉論:孕む身体を奪取する』(共著 青弓社)がある。

X @marebitoedition

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2018/11/30若者じゃないと夢は追えない、なんてない。HABU(羽部 恒雄)

2018/11/30若者じゃないと夢は追えない、なんてない。HABU(羽部 恒雄)毎分毎秒と移り変わる空。一瞬たりとも、同じ表情のときはない。そんな空に魅せられ、空の写真を撮る“空の写真家”がいる。それがHABUさんだ。これまで、数々の空の写真集や空に言葉を乗せた写真詩集を発表。HABUさんの撮る空は、見る者全てを魅了する不思議なパワーがある。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」