なぜ、男女格差で困るのは女性だけと思われているのか|ジャーナリスト/相模女子大学大学院特任教授・白河桃子

146カ国中、116位(※1)――。2022年に発表されたジェンダーギャップ指数の日本の順位だ。順位が低ければ低いほど、ジェンダーギャップが大きい。つまり、男女格差が大きいことを意味する。

日本以外の先進諸国……例えばフランスの衆議院の女性議員比率は39.5%(※2)、そしてニュージーランドに至っては48.3%と、ほぼ人口比率と同等までにジェンダーギャップの是正が進んでいる。しかし、日本の国会の女性議員比率は、15.5%と世界190カ国中140位。衆議院議員の比率では、なんと165位にまで落ちてしまう。

ジャーナリスト・相模女子大学大学院特任教授の白河桃子さんは、「婚活」「妊活」を提唱した人物だ。現在はジャーナリスト活動の他、学生向けのキャリア教育、執筆や講演活動、政府の委員などを行っている。女性×キャリアが活動の軸だという彼女は、「ジェンダーギャップは女性だけが頑張るという問題じゃない。社会全体の問題だ」と話す。その理由を伺った。

※1:男女共同参画局「「共同参画」2022年8月号」

※2:男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」

日本の制度を決める国会には、女性が15%しかいない

――白河さんはお仕事柄、子育て支援や女性のキャリア支援といった制度を作る側と、実際に子育てやキャリアに悩む当事者側の両者とお話しをする機会があると思います。両者の話に「ギャップ」は感じますか?

白河桃子さん(以下、白河): 議員や政府は「女性にとって良い政策を作りたい。そのために、当事者である女性たちの声を聞きたい」と常々言っています。しかし、そこには大きな壁を感じていますね。大切なのは“当事者意識”です。それがないと、本当の意味で課題解決となる政策を作ったり、変更したりするのは難しい。そして、当事者意識は当事者でないとなかなか持てないものです。

――国会における女性議員の少なさにも、壁を感じる要因がありそうですよね。

白河:少子化対策や女性の活躍推進のための施策を打ち出そうにも、その当事者である女性が意思決定の場にいない。これこそが、“壁”を感じる最大の理由なんじゃないでしょうか。現在、日本の国会議員の女性比率は、衆参両院合わせて15.5%。衆議院議員のみだと、10.0%です。国民の代表機関であるはずの国会で、この割合はおかしいですよね。日本の人口の半分は女性なのに。議員の女性比率は、地方自治体になるとさらに低下します。女性議員が1人もいないという地方自治体は、14.0%(※3)もあります。1人しかいないところは38.0%もあります。半分以上の地方自治体が、1人以下しか女性がいない中で大事な政策を決めているんです。

※3:男女共同参画局「女性活躍・男女共同参画の現状と課題」

家父長制度時代に作られた既成概念が、現在も女性たちを縛り付けている

――2022年10月には「産後パパ育休(出生時育児休業)」の制度ができたり、共働き世帯が増えてきたりと日本のジェンダーギャップは少しずつですが解消されてきているようにも見えます。他の先進国と比較するとどうなのでしょうか?

白河:先進国では女性が働くのは当たり前ですし、同様に男性が家事・育児をするのも当たり前です。以前、フィンランド大使館の男性に『パートナーから、家事・育児はすべて私が担うから、あなたは仕事にだけ集中してくれたらいい、と言われたらなんて思うか』と聞いたことがあります。それを聞いた彼は、『僕の家事・育児の権利を奪うつもりでしょうか?』と答えたんですね。それくらい、男性にとっても家事・育児をすることは当たり前で、自分たちの“権利”だと思っているんです。

対して日本では、6歳未満の子どもを持つ夫・妻の家事関連時間(1週間)は、2021年時点で夫1.54時間、妻7.28時間(※4)というデータがあります。2001年時点での夫0.48時間、妻7.41時間と比べれば差が縮まったとはいえ、まだまだ家事・育児にかける時間は圧倒的に女性に偏っていることがわかりますね。

――どうして日本ではジェンダーギャップの解消が少しずつしか進まないのでしょうか?

白河:長年続いた「家父長制度」「男女役割分担」が大きく影響していると思います。家父長制度は戦前の日本にあった制度で、現在は廃止されています。しかし、“父親が一家の長”という既成概念は、戦後以降も引き継がれました。そして、家父長制の既成概念を引きずっている国は、少子化に悩んでいるところが多いんです。共働きが一般的になっても、女性の負担ばかりが増えるから。日本と韓国がそうですね。

家父長制があった時代に築かれた、「男が外で稼ぎ、女が家を守る」という既成概念が戦後まで引き継がれ、「サラリーマンと専業主婦」の家庭を基準に多くの制度が作られてきました。それは共働きが一般的になった現代にも引き継がれ、男女の働き方、生き方を大きく制限しているように思います。

潜在的に“男性が上”という価値観があるから、声を上げることを躊躇(ちゅうちょ)してしまう女性が多いんです。“強い女性”が増えているという声もよく聞きますが、実際にはまだまだ。

アイスランドはジェンダーギャップ指数13年連続1位を獲得していますが、もともとは日本と同様に給与格差など、ジェンダーギャップの大きい国でした。しかし、今から約50年近くも前の1975年に、アイスランドの女性たちは一斉にストライキを起こしたんです。ストライキ中は仕事も家事も一切しなかった。それがきっかけで女性の社会進出が大きく前進し、1980年には女性初の大統領も誕生しました。

――北欧諸国はジェンダー格差が少ない国が多い印象ですが、その背景にはいろんなエピソードがあるんですね。

白河:2023年のジェンダーギャップ指数2位のフィンランドに移住した日本人女性がいました。その女性は、夫の仕事の都合で赤ちゃんと一緒に移住したんですが、「海外移住したばかりだし、小さい子どももいる。こんな状況の母親がすぐに仕事なんてできるわけがない」と思っていたそうです。

しかし、働くことも、子育てすることも男女平等が当たり前のフィンランドでは、彼女の考えこそが信じられないものでした。仕事をしていないと現地の人たちに話すと、「それじゃ、早く仕事を見つけないといけないわね!」と心配されたそうです。行政から仕事を探せる職業斡旋(あっせん)所や、子どもを預けられる施設を紹介され、あれよあれよと就職することになったのだとか。日本の女性たちにも、こういう“背中押し”が必要なんじゃないかなと、私は思っています。

※4:総務省「令和3年社会生活基本調査」生活時間及び生活行動に関する結果

3組に1組の夫婦が離婚する時代

――日本の女性が声を上げられるよう、そして当事者として政治に参加できるよう、行動を始めた女性たちもいるそうですね。

白河:東京2020オリンピック・パラリンピックの際、森元内閣総理大臣の“女性蔑視発言”が問題となりました。その時、声を上げたのが現役大学生だった能條桃子さんという方たち、20代の女性です。

彼女は政治分野のジェンダーギャップを解消するため、女性の地方議員を増やす「FIFTYS PROJECT」を立ち上げました。私も一部お手伝いをさせていただいていて、現在19人の女性たちが次回の統一地方選挙の候補者として動き出しているんですよ。

ただ、ジェンダーギャップの解消のため、動き出した女性たちもいる一方で、“現状維持”を望む女性たちがいるのも事実です。女性の社会進出が進んでも、「子どもが幼いうちは、働かずに子育てに専念したい」「現在専業主婦で問題を感じていないから、そのまま専業主婦でいたい」と思う女性もいます。人それぞれ理想の生き方は異なるので、どんな生き方も各人の自由です。ただ、現実をきちんと知ったうえで選択してほしい。

現在、65歳以上の1人暮らしの女性の2人に1人(※5)は相対的貧困ライン以下です。配偶者に先立たれたり、離婚したりして単身となった女性も含まれています。

専業主婦や扶養内のパートが悪いわけではありません。ただ、長年それを続けていると、パートナーに何かがあった時に自分で稼いでいく手段がほとんどないんです。最低賃金の仕事にしか就けず、どんなに働いても十分な収入を得られない人が大勢います。

――女性たちがパートや専業主婦で居続けるには、ある意味で「覚悟」が必要な時代に突入しているように感じますね。

白河:今は、3組に1組の夫婦が離婚する時代。つまり結婚とは、3割は倒産する可能性のある会社に入社することと同義なんです。その会社のためにすべてを捧げるのは、さすがに怖いですよね。

また、女性がフルタイムで働き続けることは、実は男性にとってもメリットが大きいんですよ。例えば、組めるローンの額も1人で働くのと2人で働くのとではまったく異なってきますからね。その他にも、1人の稼ぎだと節約のために我慢していたことも、2人で稼ぐなら生活に余裕を持ったうえでできるようになります。

※5:男女共同参画局「平成24年版男女共同参画白書」

女性が働きやすい社会は、誰にとっても働きやすい社会

――新型コロナウイルス感染症の流行の影響により「女性の雇用を守るのは、女性だけの問題じゃない」ことが浮き彫りとなったそうですが、どういうことでしょうか?

白河:近年、共働きの夫婦が増えてきたといっても、現状そのほとんどが「サラリーマンとパート主婦」という構成です。「女性の方が働く時間が少ないから」「女性の方が稼ぐ金額が少ないから」と、家事・育児はほぼ女性が担っている現状がありました。

しかし、いつの間にかパート主婦は家計の約3割の稼ぎを生み出すようになっていたんです。3割って、かなり大きい額ですよね。その重要性に社会が気づき始めたのが、コロナ禍以降。感染拡大の影響でパートを休職・退職せざるを得ない女性が続出し、家計が火の車となった家庭があります。そのくらい、女性が生み出す稼ぎ力は無視できないくらいに大きくなっていたんです。

実はジェンダーギャップの解消は女性だけでなく、男性にとっても、そして社会にとってもメリットが大きいと言えます。

男性だけのチームで特許を申請した場合と、男女混合のチームで申請した場合とでは、後者の方が経済価値が高い特許を生み出したという事例もあります。他には、工場のラインに女性が参加するようになったことで、汚れまみれになっていた業務フローや環境が見直され、女性だけでなく男性も快適に作業できるようになったというケースも。女性が働きやすい職場環境や社会にしていくことは、誰にとっても働きやすい社会になることにつながるんです。

「社会を変えたい。でも、声をあげるのは怖い」と考える女性も少なくないでしょう。女性に関する制度や権利に関するネット署名に参加したり、今度の参院選では女性議員候補者の個人名を記入するなど、最初の一歩として取り組みやすい方法があります。その中から、まずはできることから始めてみてはいかがでしょうか。

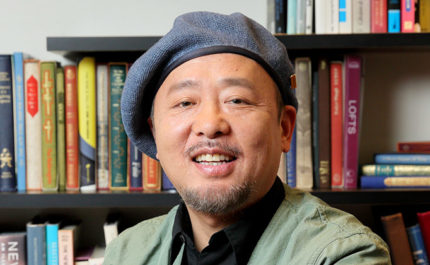

Profile

白河桃子

ジャーナリスト、作家。相模女子大学大学院特任教授。住友商事、外資系金融などを経て著述業に。山田昌弘中央大学教授とともに19万部のヒットとなった著作『「婚活」時代』で婚活ブームを起こす。少子化対策、女性のライフデザイン・キャリアなどをテーマに著作、講演活動を行う一方、政府の政策策定にも参画。また、大学生、高校生向けに仕事、結婚、出産の切れ目ないライフプランニング授業を行っている。新刊には共著『いいね! ボタンを押す前に──ジェンダーから見るネット空間とメディア』(亜紀書房)がある。

Twitter @shirakawatouko

取材・執筆:仲 奈々

撮影:内海裕之

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」