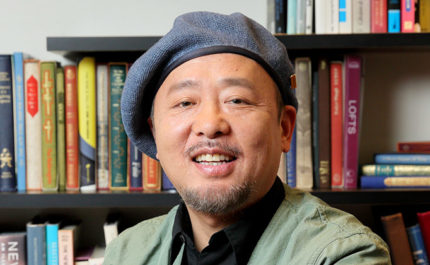

マキタスポーツの源流。別役実『人体カタログ』がくれた“世界をキラキラさせる視点”

日常の中で何気なくやってしまっている「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。芸人、ミュージシャン、俳優、文筆家とあらゆる顔を持つマキタスポーツさんが「自分のセンスを決定づけてくれた」と語る作品とは。気づきを与えてくれた一節とともに解説いただく。

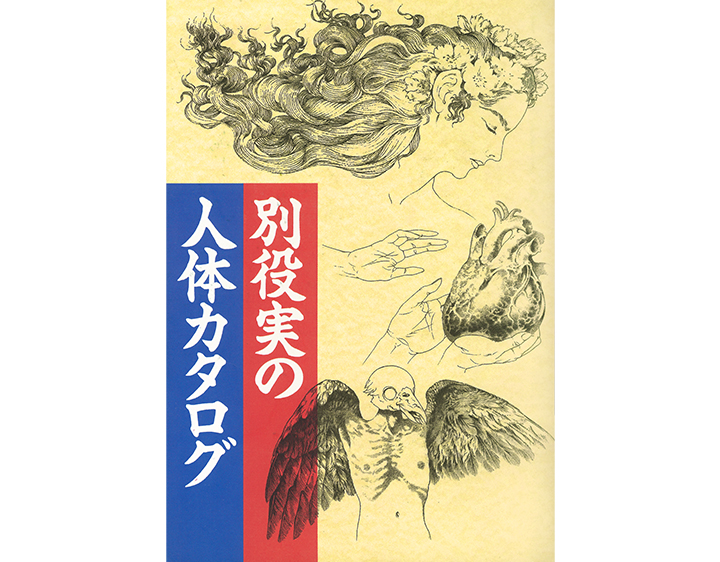

『別役実の人体カタログ』(平凡社)の概要

戦後の演劇界で、現代人の不条理さを切り取る作品を数多く発表し活躍した劇作家・別役実によるエッセイ。鼻・目・耳といった人体パーツを独自の視点で解説しまとめた一作。コミカルな発想に加え、現代社会を風刺的にかつ不条理に批評している。(※現在、版元品切れ)

※画像提供:株式会社 平凡社

“言ってみれば、鼻は「前衛」なのであり、未知なる世界に最初に繰り出される「斥候」であり「先兵」なのである。”

引用:別役実の人体カタログ

「常識」が常に正しい、なんてない。

ビートたけしさんやタモリさん世代の芸人さんが「古い価値観を壊していく」サマに価値観を揺さぶられた青春時代。彼らが次々と時代を変えていくのを目の当たりにする中、その言語化できない衝撃を言葉で整理整頓してくれたのが別役実さんのエッセイです。ぼんやりしたままだった「なんだこれは!」を「そういうことだったのか!」にしてくれた。今の自分の物の考え方やセンスの形成にすごく影響しています。

別役さんは人間が常識だと思い抱いている価値観を、ある意味全て疑うような視点を持っていらっしゃるんです。もっと言えば言葉そのものさえも怪しいと思っている。言葉によって物事は区別されるわけですけど、その言葉が与えられたのはたまたまかもしれない。言葉は世界を明確なものにする役割を持つ一方で、言葉で明確にした世界には裏があるかもしれないと疑う……。そうした感覚が身についたのは別役さんの作品に触れたことが大きいです。

この『人体カタログ』も、一見医学書のような堅い文体ながら「目や口は危険の際に閉じることができるが、鼻は閉じない。すなわち『先兵』である」みたいなすっとぼけたことが大真面目に書かれている。別役さんの視点を通して見る世界はすごくキラキラしていて、自分の頭の中の新しい扉を開いてくれました。

エッセイの中で「耳は顔なのか、頭なのか」を論じている章があって。顔とするか頭とするか、なんていうのは人間が勝手に決めていることで、そうやって決められた概念を疑ってもいいんじゃないか?といった話は、きっと人生のあらゆることに応用が利くんじゃないかって思います。

マキタスポーツさんのインタビュー記事を読む

取材・執筆:田中 春香

みんなが読んでいる記事

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2022/05/12無駄なものはなくした方がいい、なんてない。藤原 麻里菜

2022/05/12無駄なものはなくした方がいい、なんてない。藤原 麻里菜Twitterで「バーベキュー」と呟かれると藁人形に五寸釘が打ち付けられるマシーンや、回線状況が悪い状態を演出しオンライン飲み会から緊急脱出できるマシーンなど、一見すると「役に立たない、無駄なもの」を、発明家・クリエイターの藤原麻里菜さんは、10年近く制作し、インターネット上で発表し続けている。なぜ時間とお金をかけてわざわざ「無駄づくり」をするのか、と疑問を覚える人もいるだろう。しかし、生活に「無駄」がなくなってしまうと、効率的であることだけが重視され、人によってはそれを窮屈に感じてしまうかもしれない。実際に、藤原さんは「誰の生活の中にも必要な『無駄』があるはず」と言う。藤原さんは、なぜ「無駄づくり」にたどり着いたのか。「無駄」と「効率」をテーマにお話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」