諦めが肝心、なんてない。

9年間の浪人時代を過ごし、早稲田大学教育学部に入学した濱井正吾さん。合格した大学の入学・編入学・卒業を経ている間も偏差値の高い別の大学を目指し、社会人として働きながら“職場仮面浪人”となり、働いてためたお金で勉強に専念した9年間だった。

10歳の時に、父親が脳出血で倒れて介護が必要となってから、「家計を助けなければいけない」と考え、大学進学は諦めた。高校では野球部に入部するものの、いじめを受けていた。万引きをさせられそうになったのを拒否すると、いじめの対象となってしまい、自分のグローブをドブに捨てられた。「彼らを見返してやろう」と決意したものの具体的には思いつかず、もがく日々を過ごす。

大学進学の選択肢を知ったのは、意外な場所だった。そして高校卒業から9年間、家賃3万円以下の家を移り住みながら勉強を続け、早稲田大学にたどり着くまでの道のりはどんなものだったのだろうか。心境はどのように変化し、大学受験に臨んでいったのだろうか。話を伺った。

2021年の調査によると、大学進学率は58.9%で過去最多となった(※)。「大学全入時代」とも言われるように、多くの人が大学へ進学する時代になり、就職にもその影響は波及することがある。一方で、家庭の貧困などの環境要因で進学機会を得られない子どもも多い。進学の機会を得られない人は就職の選択肢も狭まり、その環境から抜け出すことは往々にして難しい場合がある。

3人兄弟の長子で、父親の介護が必要な家庭に育った濱井さんは、「高校を出たらすぐに地元で就職して家にお金を入れなければ」と考えた。周囲を見渡してみても、大学に進学する人がほとんどいない。高校2年生までは、大学や受験の情報が身近に存在せず、大学進学を考えることすらなかった。濱井さんが厳しい環境から挑戦を始め、9年もの時間をかけて受験に挑戦し続けた理由や挑戦の先に獲得したものは何なのだろうか?

※出典:文部科学省「令和3年度学校基本調査(確定値)の公表について」

諦めさせようとする環境を抜け出したい。

9年かけて成功した経験は、

自分を一生支え続けてくれる

人生を変えるために受験に挑戦した

高校2年生の時まで、大学なんてメリットの分からない場所にお金を払うよりも卒業したら家計を助けるために就職しようと考えていた。さらには野球部でいじめを受け、濱井さんが逃げ込んだ先は、ネットゲームの世界だった。そこで自分の人生を大きく変えるきっかけがあった。

「野球部を辞めてから、夜中の3時頃までネットゲームをする毎日でした。インターネットを通じて一緒にゲームで遊んでいる人には、大学生が多かったんです。彼らから『大学はいいぞ』『大学行かないの?』と言われていました。

その頃に、苦しい高校生活を送ってきて、親を支えるためにすぐ社会に出て働く人生なんて嫌だなと思い始めました。私をいじめた人たちを見返したい気持ちもあって、大学進学の選択肢が浮かび上がってきました」

濱井さんは推薦入試を利用して大学に進学する。そこはしかし、キャンパスや校舎内にタバコがポイ捨てされて散乱し、学生の話し声で授業は成り立たない。その様子を見て、「大学も高校までと同じだ。何かを変えないと、人生がこのまま終わってしまう」と不安を抱いた。そこで他の大学の様子を知ろうと考えて入会したインターカレッジサークルが、濱井さんにきっかけを与えた。

「モーテルに泊まりに行って交流する、ユースホステルサークルに入りました。5月の歓迎会に参加したところ、たまたま京都大学や同志社大学の人と一緒になったんです。その人たちと話をしていて、『こんなに多角的に物事を考えられる人と、初めて出会った』と衝撃を受けました。

親戚や高校の同級生、さらに進学した大学には、すぐに感情的になって怒鳴り散らす人が多かったです。だから、何か言ったら怒られるんじゃないかというおびえが常にあって。怒鳴られるのを恐れずに話せる人が周りにいませんでした。

でもサークルで出会った人たちは、違っていました。同志社大学の人が『受験をもっと頑張っていれば、僕も京都大学に入れたのかな』と後悔を打ち明けていた時に、京都大学の人がその人の良い面を見つけて、励ましていたんですよね。僕が知っていたコミュニケーションは、見下してばかにする方法。でも、彼らは優しくて思慮深く、多角的に物事を考えられる。こういう人になりたいなと強く感じました。

それと同時に、自分自身は推薦入試だったので一般の入試の話に入ることができなくて、悔しい気持ちもありました。『18歳まで努力をしてこなかったんだな』とすごく恥ずかしい気持ちも湧いてきたんですよね。『もっと偏差値の高い大学に行ったら、この人生が変わるかもしれない』と思い、受験勉強を始めました」

インカレサークルで自分と異なる背景を持った学生と交流し、濱井さんは自身に教養がないとコンプレックスを抱くようになったという。人生で不足していた努力をこれから取り戻すこと、コンプレックスを解消することを決意し、人生を変えるために受験勉強に打ち込むようになった。しかし、その浪人期間の9年間では、何度も心が折れそうになった。

自分が納得するまでやりきっていないのに、外野がとやかく言うのは違う

濱井さんは、偏差値の高い大学を目指し始めた。別の大学に編入して卒業した後、社会人として働きながら予備校に通った。かつての同級生たちは家庭を持ち始めているのに、自分はいまだに受験勉強。同級生たちは人生を謳歌(おうか)しているように見えてつらくなり、濱井さんはSNSを見るのをやめた。それでも受験勉強を続けられた要因としては、反骨心が大きかった。

「もともとは、高校でいじめてきた相手を見返してやりたいと思っていたのですが、受験勉強を重ねているうちに、見返したい相手が増えていきました。働きながら予備校に通っていた時には、業務外で勉強するのは自由なのに『社会人になっているのに勉強なんかして』とばかにされたり、親戚から『やめろ』と言われたり、予備校の講師から『おまえに大学受験は向いてないから、さっさとやめて仕事だけに集中しろ』と4年間言われ続けたり……。見返してやりたい対象が増えていったからこそ、モチベーションを失わずにいられました」

6浪目で初めて大学入試センター試験を受けた時には、得点率は39%だった。大学の合否はセンター試験の得点と2次試験の得点の合計で決まるが、センター試験の得点率が39%だった濱井さんは、出願さえしなかったという。偏差値の高い大学の合格への道のりは遠く、周囲から「無理だ」と言われたが、濱井さんは「自分が納得するまでやりきってないのに、外野がとやかく言うのは違う」と考え、勉強に取り組み続けた。

厳しい環境を乗り越えた経験が、これからの自分を支えてくれる

9浪目は新しい予備校に籍を移し、スパートをかけた。そして9年間の浪人を経て、濱井さんは早稲田大学に合格した。

「9年間浪人したことは正解でした。大学進学者が少なく、家は貧乏で、人を否定ばかりする環境から自分の夢に向けて頑張った経験は、今後の自分を一生支え続けてくれると思います。

自分と同じような環境から早稲田大学まで来られた人は、ほぼいないと思うんですよね。大学名ももちろん大事ですが、それ以上に『自分はやればできる人間なんだ』と心の底から思えることに、価値があると思っています」

育ってきた環境への反骨心とコンプレックスから始めた受験勉強だったが、9年間でその呪縛を乗り越え、早稲田大学に合格することができた。今春には早稲田大学を卒業し、教育関係の会社に入社している。

もちろん偏差値の高い大学に行くことだけが人生の成功ではない。所属する大学の名前がその人の自己肯定感を育むとも限らない。また、環境に恵まれずに夢や目標への道が狭まることは、大学進学に限った問題ではないだろう。スポーツや文化活動、海外留学などさまざまな夢や目標が、環境に阻害されることがある。

自分を守るために、時には環境のせいにするのも大事なことだ。一方で、不遇な環境を乗り越えて夢をつかんだ人の存在は、私たちにとって一筋の光になるだろう。「自分自身がすごいと確信できる経験を積み重ねることで、自分の価値を認められて、自己肯定感を育めると思います」と言う濱井さんから、夢や目標に全力で向かっていく経験が人生を支えるのだと学ぶことができる。

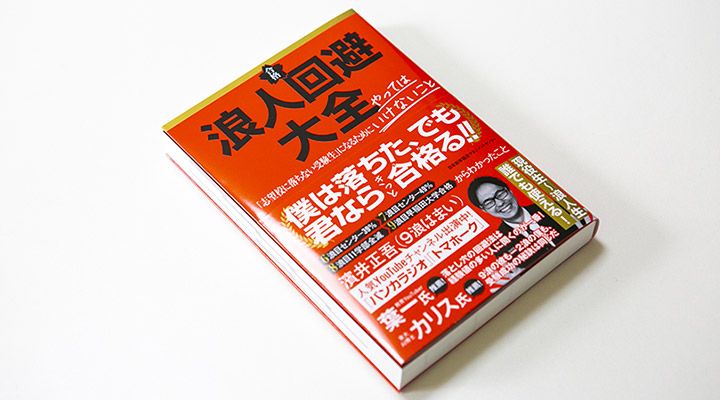

9浪の末に早稲田大学教育学部に入学した経験から、“9浪はまい”というニックネームで、SNSでの発信やAbemaTVなどメディアにも出演。浪人生あるあるを赤裸々に書いた『浪人回避大全』を2022年4月に上梓した。

9浪の末に早稲田大学教育学部に入学した経験から、“9浪はまい”というニックネームで、SNSでの発信やAbemaTVなどメディアにも出演。浪人生あるあるを赤裸々に書いた『浪人回避大全』を2022年4月に上梓した。

濱井さんのもとには、若い世代から「早稲田に受かりました」「人生が変わりました」といった声が届くようになったそうだ。人の人生に良い影響を与えるために、濱井さんは自身の苦しい経験を積極的に発信し続ける。

取材・執筆:遠藤光太

撮影:阿部健太郎

1990年、兵庫県丹波市生まれ。大阪産業大学に入学後、龍谷大学経済学部に編入学。卒業後は、配置薬会社に就職し、昼はセールスマン、夜は予備校の生活を続ける。働きながら受験費用300万円をためた後に退職し、受験勉強に専念。9浪で早稲田大学を一般受検で合格した。2022年4月、初めての著書として『浪人回避大全』を上梓。

Twitter @hamaishogo1111

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。