人間が関わると自然が破壊される、なんてない。

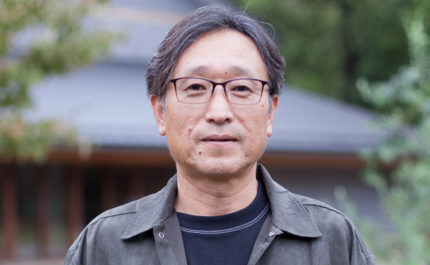

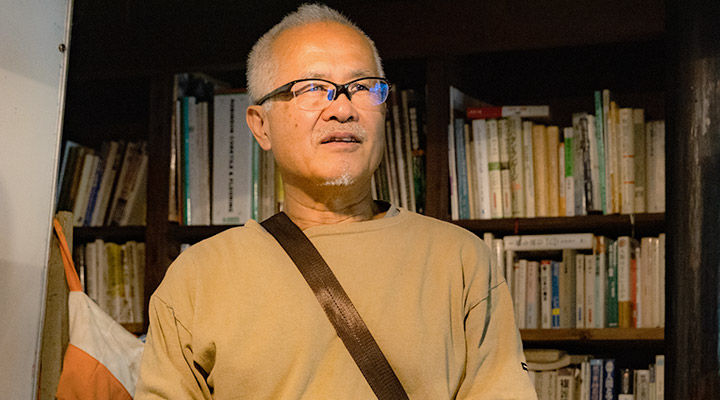

脱サラ農家の経験から、現代農業のあり方に疑問を抱き、アメリカ留学を経て、パーマカルチャーに出合った設楽清和さん。パーマカルチャーとは「パーマネント(永久)・アグリカルチャー(農業)」から生まれた言葉・学問であるが、設楽さんのパーマカルチャーは講義で学んだことだけでなく、農家の経験、先住民族との生活など、実践から培われたものとなっている。パーマカルチャーとはいかなるものか、パーマカルチャー・センター・ジャパン(PCCJ)の代表である設楽さんに伺った。

パーマカルチャーが生み出されたのは1983年。当時は、世界でも日本でも「公害問題」が主流だったが、1972年のローマ・クラブの報告から、次第に「環境問題」へと移っていく。

「1970年(昭和45年)に世界中の有識者が集まって設立されたローマクラブは、1972年(昭和47年)に『成長の限界』と題した研究報告書を発表し、人類の未来について、『このまま人口増加や環境汚染などの傾向が続けば、資源の枯渇や環境の悪化により、100年以内に地球上の成長が限界に達する。』と警告」

公害問題は原因が特定できて、その原因を取り除けば解決できるというものだったが、地球全体が危うくなる環境問題が取り沙汰されてきた昨今、人と自然の関わり方を論じる「パーマカルチャー」にあらためて耳目が集まってきている。

出典:環境省 環境・循環型社会・生物多様性白書

人間が自然に関わることで、より豊かな自然をつくることが、パーマカルチャーの目指すところです

大学卒業後、政府機関で働いていた設楽さんだが、32歳で退職して農業を始め、それがその後の人生を大きく変えることとなった。

「勤めを辞めたとき、次に何をやるかは明確でなかったんだけど、農家をやってみようと新潟へ行きました。農業の経験はまったくなかったけれど、新潟でいきなり農業委員会に行って、『土地貸してくれ!』って言ったら、面白がって手配してくれてね。そのとき農業の先生になってくれたのは、当時すでに90歳を超えた大正生まれのおばあちゃん。何かわからないことがあれば聞きに行って、いろいろ教えてもらいながらだんだん農地を広げていきました。

農業はすごく楽しいし、そのとき米も作っていたから十分な収入もあったし、充実した生活を過ごしていました。しかし、私は当時32歳だったけど、まわりで農業やっている上の年代の人が45歳ぐらい、その上は50代後半ぐらいしかいなかった。『自然と向き合う農業はこんなに楽しいのに、なんで誰もやらないのだろう?』って疑問に思ったのです。高齢化が進んで負担軽減のために農薬の空中散布も行われていたし、これは果たして『農』としての正しい姿なのか疑問に思いました。またその当時、『エコロジー』という言葉が気になりました。今から30年以上前でエコとかいわれている時代ではなかったですが、エコロジーの本を読んでみたら、これは私が抱いている疑問の回答を示してくれるものと感じ、アメリカでエコロジーを学ぼうと思いました」

こうして設楽さんは、当時、世界のエコロジーの第一人者といわれていた教授がいたジョージア大学に留学した。生態学を学ぼうとしていたが、教授に「おまえが学ぶべきは人類学だ」と言われ、大学院に新設された「生態人類学(エコロジカルアンソロポロジー)」で学ぶことになったという。

オーストラリアでパーマカルチャー創設者と出会う

ジョージア大学で学生の環境団体の事務局長を務めていた設楽さんは、毎週セミナーを開催し、そのときにパーマカルチャーを実践している方を講師に招いたことが、パーマカルチャーとの出合いだったという。しかし、「そのときは日本でこうしてパーマカルチャーをプロモートするようになるなんて思ってもみなかった」そうで、設楽さん自身がパーマカルチャーの活動を開始するのは日本に帰国してからの偶然の出会いからだった。

「日本に帰ってきて、神奈川県の藤野町でパーマカルチャーを広めたいと活動しているカナダ人の女性と偶然知り合いました。彼女がオーストラリアでパーマカルチャーを学んだ人を招いて、日本で最初のパーマカルチャーのワークショップを開こうということになって、その実行委員をつくり、実施したのが始まりです。そのあと、藤野町、ヒューマンルネッサンス研究所(HRI)、日本大学の先生、それと私で、藤野町にPCCJを開設しました。

『パーマカルチャーについてわかりやすく一言で』などと、よく聞かれますが、わかりやすくまとめることはできないですね(笑)。パーマカルチャーには72時間、10~14日間の講座があって、パーマカルチャーを理解するにはその講座を受けることが入り口になっています。日本人はせっかちで『一言で』とか『簡単に』とか言われますけど、簡単に言ってしまうと、相手はその言葉に抱いているイメージの範囲でパーマカルチャーというものを理解したつもりになってしまいます。それではパーマカルチャーの本質を見失うことになりかねません。

また、パーマカルチャー創設者のビル・モリソンの本で、パーマカルチャーの『農的暮らし』の側面に焦点が当たりがちですが、パーマカルチャーは農業に限ったことではないのです。そもそもビル・モリソンは農家ではなく猟師でした。中学まで行って猟師になって、春から秋にかけては海に出てサメを獲り、秋から春にかけては陸に上がってワラビーやカンガルーの狩りをしていた人です。

その後、ビル・モリソンは生物研究所の研究員になって、最終的には大学院を出てタスマニアの大学で先生になって、そのあとデヴィッド・ホルムグレンに出会い、二人の合作としてパーマカルチャーという学問が1974年に始まりました。

私はパーマカルチャーの72時間のコースをオーストラリアで受講しました。受講後、ビル・モリソンに会いに行って質問したのです。『あなたはパーマカルチャーで何をしたいのですか?』って。そしたら彼は『世界中をジャングルにしたい』って答えたのです。その時は『ジャングルなんてとんでもない!』と思いました(笑)。でも、こうして日本でパーマカルチャーを20年以上、実践していると、彼が抱いていた気持ちがわかります。

彼が言った『ジャングル』というのは、多様な動植物を長期間にわたって育てる豊かな状態であり、パーマカルチャーを一言で表すとすると、『世界中をジャングルにするための、人と自然との付き合い方をデザインしていく』と言えるかなと思います」

ただ、豊かな自然が人にとって合理的存在であるとは限らない。PCCJで、設楽さんはガーデン(畑)を20年以上にわたって耕してきたが、2019年の台風による川の氾濫で、その豊かな土壌が流れてきた土に埋まってしまったという。自然は時に厳しい存在ではあるが、設楽さんは再びガーデンを耕し続け、現代人が失っている「自然からのメッセージを受け取る能力」を求めていくという。

人を育てることで環境は変わっていく

地球環境の将来への不安から、持続可能な開発目標「SDGs」が国連で採択され、農業のサステナビリティについても取り沙汰されている現在。パーマカルチャーが目指しているのはシステムの変化ではなく、人、そして文化が変わっていくことだという。

「パーマカルチャーは環境問題から生まれたとも言えます。ビル・モリソンは猟師として自然に向き合っていたとき、自然が大きく変化していてサステナビリティが危うい状態になっていることをリアルに感じた。それをパーマカルチャーという学問として提示して、多くの人にわかりやすく伝えることが彼の本意なのだと思います。

PCCJの活動は、人を育てることがメインです。SDGsは社会的な仕組みを当てはめていこうとしていますが、私としては一人一人が考えて行動するということがサステナビリティの基本だと思っています。どこかで誰かが考えたシステムや装置などでサステナビリティが現実化するかというと、おそらくそうはならないでしょう。サステナビリティの基本は『命』と『自然』で、それはとても繊細なものです。命は一つ一つ生きるために必要な環境が違うし、そのあり方も違う。無限と言ってもいい多様なものと関わって、そこで初めて生きるという行為が行われる。どういう環境を自分のまわりにつくっていくかが、これから一番問われていくことだと思います。

人間が自然に関わることで、より豊かな自然をつくることがパーマカルチャーの目指すところです」

パーマカルチャーを学問として捉えると難しく感じるかもしれない。だが、それは昔は人が本来持っていた『自然からのメッセージを受け取る能力』だという。

「新潟で農業を教えてもらった、おばあちゃんはすごかった。私が質問すると、彼女は必ず枕ことばに『おら、尋常小学校(明治維新から第二次世界大戦勃発までの時代に存在した初等教育機関)しか出てないから、何も知らんだけどね』って言いながら、私がする質問に全部答えてくる。しかもそれが『こうすればいいんだよ』というだけじゃなくて、『これはこういう原理だから、こうしてあげれば、こういうことができる』というようにものの捉え方と行動をちゃんと結びつけながら理論立てて説明してくれるんです。それは学校で教わったことじゃなくて、毎日、畑に出て農作業してきた体験を、彼女の中で概念化して、自分の中で行動指針として持っていたということ。それはもう素晴らしい人でしたね」

環境問題というと、「世界機関、国家、政府といった大きな枠組みで取り組むこと」と考えてしまいがちだが、パーマカルチャーでは個人の問題として捉え、個々人が自然にどう関わっていくかという考え方である。生活と自然が隔離した現代ではあるが、かつては誰もが持っていた「自然からのメッセージを受け取る能力」をパーマカルチャーで各人が得ることができれば、豊かな自然を取り戻すことは決して難しいことではない。

1956年、埼玉県生まれ。NPO法人パーマカルチャー・センター・ジャパン代表。新潟での農家経験ののち、アメリカに留学しパーマカルチャーと出合う。帰国後、日本初のパーマカルチャーデザインコースの実行に関わったのちに、1996年にパーマカルチャー・センター・ジャパンを設立。以後、20年以上にわたり、パーマカルチャーの日本での普及に努めている。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。