「親子」の関係は父母ひとりずつと子じゃなきゃ、なんてない。

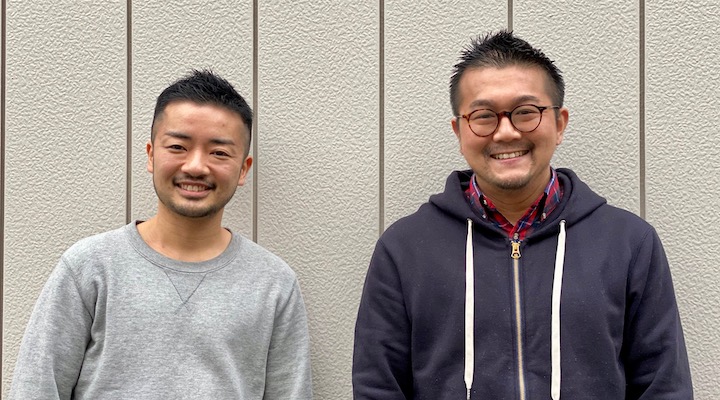

「ふつうの家族」とは、一体どんな家族だろうか。もはや1億総中流が過去のものとなり、生活様式も多様化が進む現代では、「ふつう」の定義も個々人の意思に基づくものとなった。過去にもLGBTQへの理解や認知をテーマに取材した杉山文野さん(*1)と松中権さん(*2)は現在、父2人母1人の「3人親」として子育てをしている。

(*1) LGBTは受け入れられない、なんてない。

(*2)LGBTQだから自分らしく生きられない、なんてない

恋愛対象が同性である同性愛者、同性・異性を問わない両性愛者、生まれたときに社会的に割り当てられた性別と異なる性を自認するトランスジェンダーなど、一言で「LGBTQ」や「セクシュアルマイノリティー」と呼ばれていることの実態は、実に豊かだ。

社会的理解が深まるにつれ、セクシュアルマイノリティーをカミングアウトする当事者数も増加傾向にある。全国20歳から69歳の約35万人を対象にした株式会社LGBT総合研究所の最新調査によれば、現在10人に1人の割合だという。そう遠くないうちに、マイノリティーという言葉も現実が凌駕するだろう。セクシュアルマイノリティーであるが故に叶いづらかったライフイベントも、誰もが平等に選択できる社会の実現が望まれる。それは例えば、家族をもつことや子育てといった基本的な社会行動もしかりだ。

セクシュアルマイノリティー当事者であり、2児の父親として子育てに奮闘する杉山文野(すぎやまふみの)さんと松中権(まつなかごん)さんを訪ねた。

同じような家族もいたはずなのに、

可視化されていなかった

――2018年に第1子、2020年には第2子を、権さんからの精子提供というかたちで、文野さんのパートナーが妊娠・出産されました。お2人共に同じお子さんの父親として「3人親」のご家族となったお気持ちや、周囲の反響などを教えてください。

杉山さん:ぼくらが子どもをもちたいと望んだとき、トランスジェンダーのぼくと彼女では自然妊娠が難しいので、第三者からの精子提供を選択しました。どういうかたちで提供を受けるのが望ましいかと話しあった結果、長年一緒に活動を続けてきたゴンちゃんに相談したんです。そしたらゴンちゃんはゴンちゃんで、「いつか子どもがいたらいいけど今の日本社会では、ゲイというセクシュアリティー上むずかしいだろう」と思っていた。けれどこうした選択肢があるなら、と一緒に父親になることを望んでくれたので、ぼくたちなりに理想と現実を突き詰めた結果、3人親というかたちを選ぶことを決めました。法的にも、LGBTQに理解のある弁護士さんに助言してもらって、彼女が実母、認知したゴンちゃんが実父、ぼくは血のつながりこそありませんが養子縁組みをして養親になる予定です。3人とも親になれるかたちで子育てをし、養育費も分担しています。

松中さん:ぼくたちよりも上の世代の方たちからは、「10年前あるいは20年前に、今の社会だったら同じ選択をしたかもしれない」と言ってくれる方が多かったです。中には「自分は子どもが嫌いだと思っていたけど、それはただゲイの自分にはかなわないことを嫌いだと思い込むことで処理していたんだと気づいた」と話してくれた方もいました。LGBTQの当事者たちにとって、子どもをもつということは選択肢以前の問題だったんだ、と感じた印象的な言葉でしたね。また下の世代からは「自分もいつかは子育てしたいと思い始めた」と言われたりします。

松中さん:これまでも子育てをしてきたゲイカップルだっていたと思うのですが、公にしづらい社会では情報も少なかった。また、レズビアンカップルはゲイカップルよりも子どもを授かることを現実的に考えている傾向があると思いますし、ゲイの中にも、子どもを授かるためにシスジェンダー(身体的性と心の性が同じ)の女性と一緒に妊活する方もいたり、「LGBTQの子育て」といってもさまざまなケースがあります。もしもぼくたちが公表したことで、こうした情報も広がりやすくなるのであればうれしいですね。

杉山さん:可視化されてなかっただけで、セクシュアルマイノリティーの当事者で子育てをしてきた方や、もしくはセクシュアリティーは関係なく、養子を迎える方や、血のつながりがなくても子育てに関わった方もいたはずなので、ぼくら家族がなにか画期的に新しい家族のかたちだと特別視されるのもちょっと違うように思うんです。ぼくたちもまだ毎日手探り状態で子育てに奮闘しているのは同じです。

ぼくたちの場合、セクシシュアリティーと向きあう過程でも身近にお手本がいなかったので、良くも悪くも、すべて自分で考えて、自分で決めるしかなかったんですよね。学校でも、仕事でも恋愛でも、ひとつ一つ自分で体当たりして痛い思いをしながらやってみるしかなかった。今こうして3人で子育てすることを決めたのも、他に選択肢がなかったということもありますが、その前に、本当に自分が望んでいることは何だろう? と自分自身と向き合い、生まれてくる命に大人3人が合意して決めたことでもあるんです。

問題ごとに話し合い、アップデートを続けて

――3人親としてどのように分担などしているのでしょうか。また気をつけていることなどはありますか。

杉山さん:ぼくたちの場合は身近に同じようなロールモデルがいないため、良くも悪くも課題があるたびに3人で話し合って解決する、それを繰り返す日々です。

みんな初めてのことだし、まだやっと2年ですから、実際むずかしいことが常にあるんですよ。例えば、ぼくと彼女は一緒に暮らしているので、彼女が赤ちゃんにおっぱいあげている間にぼくが食器を洗うといった、いわば子育てや家事の分担ができますが、ゴンちゃんにうちの掃除してもらうのはちょっと違う。また、お互いの予定や家族の決まりごとを共有するにしても、日々変わることばっかりなので、あれ、これ言ってなかったっけ?なんてしょっちゅうです。2人目が生まれた後の1か月は、毎朝ゴンちゃんがうちに来て上の子を保育園に送ってくれたんですが、そのうちに上の子の赤ちゃん返りが始まり、ぼくとじゃないと保育園に行かなくなったりして。小さい課題は尽きないですね。

松中さん:課題のたびに、ぼくらにとってちょうどいいラインはどこなのかを見つけられるように話し合う。お互い何かモヤモヤを抱える前に早めに言葉で解決しよう、と認識しあえているおかげで、後から大きくぶつかることは避けられています。ぼくは元々、何かを話し合う前に自分が遠慮して距離をとることが多いタイプだったんですけど、3人で子育てするって決めたことで、二人に引っ張ってもらいながら、少しずつ相談したり話したりするようになりました。上の子は今2歳ですから、もうすぐ今よりも意思表示がはっきりするだろうし、子どもの思いも1人の意見として尊重したい。そうすると今のように大人3人の意思だけではなく、また違うフェーズの話し合いになるでしょうね。

杉山さん:2人目が生まれてからは、1人が泣き止んだと思ったらもう1人が泣き出したりして、2人を見ている間に日が暮れそうな毎日の中で大人が3人で試行錯誤してる感じだよね(笑)。

松中さん:家族とかパートナーって、きっと常にアップデートを続けるんだろうね。

金沢の実家でも、以前は一緒に寝ていた父と母が今は別の部屋で寝ていて、今2人はそれが心地いいのかなと思うと、ああ、家族の関係性ってずっと変わり続けるんだなぁって思います。

杉山さん:生活の多くを共にする家族やパートナーであっても、独立した個人ですし、基本的なコミュニケーションを大切にすることは忘れちゃいけないんだと思いますね。

ぼくは自分の両親とすごく仲が良いのですが、実はそれはいい意味で「他人」だと思っているからなんです。トランスジェンダーという自分のセクシュアリティーと向き合う過程で、仲が良くても親とぶつかることをたくさん経験したら、かけがえのない家族であってもぼくの人生を生きてくれるわけじゃないってよく分かったんです。

他人だと認識できるからこそ、親だからって冷たい態度をとらないとか、ご飯を作ってくれたらお礼を言うとか、当たり前のことがちゃんとできるようになって、さらに関係性が良くなりました。前は彼女の両親にもつきあいそのものを猛反対されていたんです。かなり時間はかかりましたが、少しずつぼくたちの気持ちを理解してくれて、子どもの誕生もすごく喜んでくれています。今では「あの時の反対は何だったんだろう」と思うほど仲良くしてますね。セクシュアルマイノリティーであるかどうかに関係なく、家族との関係性に悩んでいる人から相談されることも多いのですが、ぼくは自分の経験からも、関係性は変えられるものだと思っています。一朝一夕にいかないことだけど、諦めないことは大切だと思います。

先に変わるべきは、社会制度か、みんなの意識か

――東京レインボープライドなど、お二人が関わってこられた活動の効果もあって、随分セクシュアルマイノリティーに対する社会的認知は変わってきました。しかし、同性の婚姻は認められないなど、社会的な制度の刷新は遅々として進まない現状についてどうお考えでしょうか。

松中さん:ぼくはMarriage for All Japanという一般社団法人の理事をしているんですが、憲法24条の「婚姻は両性の合意に基いて成立」という条文は変えずとも、民法で同性婚も実現可能だという見解でいます。国は、時代の変化に合わせて法律を変える立法義務があるからです。しかし政権与党は同性婚は想定しないと言い続けていますし、ハードルは決して低くありません。

戸籍上の同姓同士での婚姻はゲイやレズビアンだけでなく、性同一障がいやトランスジェンダーの人も関係する課題です。今のところ戸籍上の性別を変えるためには、生殖機能を永久になくす手術のようなリスクが大きい要件が含まれていることもあって、法律上の結婚がかなわない人たちがたくさんいるんです。渋谷をはじめ多くの自治体がパートナーシップ制度を制定しはじめているものの、まだカバーできることは限られていますし、少しずつでもみんなにいい変化が起こるよう、働きかけを続けていくつもりです。

杉山さん:ぼくはまだ戸籍上は女性ですが、将来的に、手術なしで戸籍の性別が変えられるか、もしくは、民法ができて婚姻の平等性が実現するか、どちらかが実現すればぼくと彼女も結婚できる可能性はあります。ただ残念ながら、社会ってそんなに簡単に変わるものでもないんですよね。

制度や法律を変えるのは政治家で、政治家が見ているのは世論や世の中の流れですから、ぼくらは生活者としてみんなの意識を変えることもとても大事です。例えば、ぼくたちが「普通に」日々の生活を送ることもそう。保育園の先生には2人のパパがいると伝えてあるんですけど、それぞれ送り迎えしているのを見た他の保護者の方たちの中に「ああ、いろんな家族がいるのね」と認識する人が少しずつ増えていくような、そういう確実な変化を増やしていくことで変わる社会があると思うんです。

ゆっくり少しずつ、しかし確実に歩むこと

松中さん:地域によっても認識の差はあると思います。ぼくの地元の金沢でもパートナーシップ制度を導入する動きが始まりましたが、まだカミングアウトをしやすいとは言いにくい。茨城県のように都道府県単位でパートナーシップ制度を取り入れるような変化が増えていけば、教育も変わっていくでしょうし、市民発の変化を促すと同時に、やはり行政側にアプローチを続けることも重要ですね。ちょうど今、ぼくも文野と仲間たちと一緒に、東京都でのパートナーシップ制度を求める署名キャンペーンを始めたところです。東京が変わると、日本が大きく変わる後押しになると思って。

杉山さん:ぼくたちはたまたまラッキーな時代に活動してるんだと思っています。渋谷区のパートナーシップ制度に立ち会えるなど、大きな成功体験もありますが、それだってこれまで活動してきた先輩たちの積み重ねの結果です。決してぼくたちだけの活動で社会が変わったわけじゃない。みんなその時代その時代で精一杯の活動をして次につなげているんです。大切なことは、より良い変化を起こすために何ができるかと考えることでしょう。ぼく自身、子どもが生まれたことでより一層未来に繋がることを意識するようになりました。この子が20歳(はたち)になるときに、不安は少しでも少ない社会であってほしいと思いますからね。

子育ての喜びで、気持ち豊かに

――お子さんの存在で、ご自身の幸福感は変化しましたか。

松中さん:子育てを始めてから感じる幸せの中に、「自分で選択したことをしている」という喜びがあります。誰かに頼まれて子育てをしているわけじゃなく、自分が望んで決めたことだと納得して子育てに向き合えること、生きていけること、その気持ちを大切にしたいな、と感じますね。すべての人に平等に選択肢があるべきで、ゲイだからできない、とネガティブになっていたことを、でもこうやってみたらできた、と実感できること。流されたわけでもなく、膨大なチョイスから偶然選んだわけでもなく、自分が望んで決めたこと、というのが幸せにつながっていくんだと思います。

杉山さん:ぼくは決して、結婚して子どもを育てないと幸せじゃない、なんてことは思っていないんですが、もしもセクシュアルマイノリティーであることや、血のつながりがもてないからとか、そんな理由だけでこんなにも素晴らしい機会が誰かから奪われているとしたら、その現状は変えたいですね。ぼく自身、今となっては子どもがいない人生は考えられないし、家族という自分の居場所を得られたことで、揺らぎない安心感で満たされてます。むかしは30歳になったら死のうと思っていたんですから、これは大きな変化ですね。

編集協力:「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっと素敵になるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。

海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

杉山 文野(すぎやま ふみの)

1981年東京都生まれ。フェンシング元女子日本代表。トランスジェンダー。早稲田大学大学院教育学研究科修士課程終了。2年間のバックパッカー生活で世界約50カ国+南極を巡り、現地で様々な社会問題と向き合う。日本最大のLGBTプライドパレードである特定非営利活動法人東京レインボープライド共同代表理事や、日本初となる渋谷区・同性パートナーシップ条例制定に関わり、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議委員も務める。現在はニ児の父として子育てにも奮闘中。

【株式会社ニューキャンバス HP】https://fuminos.com

【杉山文野 Twitter】 https://twitter.com/fumino810?s=20

Facebook https://www.facebook.com/fumino.sugiyama

松中 権 (まつなか ごん)

1976年、石川県金沢市生まれ。一橋大学法学部卒業後、株式会社電通に入社。海外研修制度で米国ニューヨークのNPO関連事業に携わった経験をもとに、2010年、NPO法人を仲間たちと設立。2013年、米国国務省主催の「International Visitor Leadership Program」の研修生に選出され、全米各所でLGBT関連の活動団体や政府系機関のリサーチを実施。一般社団法人「Marriage for All Japan 結婚の自由をすべての人に」の理事、一般財団法人「mudef」の理事も務めている。2016年、第7回若者力大賞「ユースリーダー賞」受賞。2017年6月末に16年間勤めた電通を退社し、二足のわらじからNPO専任代表に。LGBTと社会をつなぐ場づくりを中心としたこれまでの活動に加え、2020年を起点としたプロジェクト「プライドハウス東京」等に取り組む。

【good Aging yells HP】http://goodagingyells.net

【PRIDEHOUSE HP】https://pridehouse.jp

【MARRIAGE FOR ALL JAPAN HP】https://www.marriageforall.jp

現在、東京都に同性パートナーシップ証明制度の早期実現を求める署名キャンペーンを実施しています。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。