海外と日本の多拠点生活は難しい、なんてない。

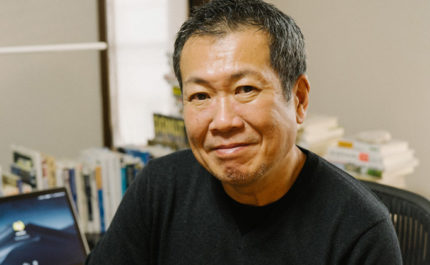

ネットショップの運営などを行う一方で、季節ごとに拠点を移す「家族ノマド」を実践している板羽宣人さん。もともとは公務員だったが、インターネットの世界に興味を持ち始めて独立した。その後、同じ場所で仕事をし続けることに疑問を持ち始め、家族と一緒に「ノマド」を実践することに。北は北海道、南は沖縄まで。さらにヨーロッパやオセアニアなど海外でもノマド生活を送っている。拠点を移しながら自身の会社を運営する板羽さんの考えに迫る。

カフェやホテルのラウンジなど、いわゆるオフィス以外の場所を選んで仕事をする「ノマドワーカー」。インターネットやパソコン、タブレット、Wi-Fi環境が整ってきたここ10年くらいで増えたといわれているが、さらに最近では、地方へ移住して働く人たちも現れ始めた印象だ。しかし、自身に家族ができるとその生活を続けることは必然的に難しくなるだろう。そんななかで数年前から家族ノマドを実践しているのが板羽さんだ。板羽さんはどのようにして、そして何故家族ノマドを実践しているのか。ご本人に話を伺った。

場所を選ばない仕事なのに・・・

夏の酷暑の中で仕事をしていることに疑問

家族ごと拠点を変えながら仕事をする「家族ノマド」を実践する板羽さん。ネットショップ運営という場所を選ばなくてもできる仕事をしているにもかかわらず、1カ所にとどまっていることに疑問を抱き行動に移したというが、きっかけとなったのは“夏バテ”だったという。

「2010年の夏、当時大阪に拠点を構えていたのですが、暑過ぎるあまり夏バテしてしまい、まったく仕事にならなかったんです。自分の仕事はどこででもできるはずなのに、なんでこんなに苦しみながら仕事をしているんだろうと疑問を抱きました。そこで、『来年の夏は絶対に避暑地で仕事をするんだ』と決断して。SNSでもそういった内容の投稿をして“宣言”をしました。それが家族ノマドの始まりですが、ノマドへの抵抗というか偏見はまったくありませんでした」

それから半年以上がたった春頃、板羽さんは宣言通りに家族ノマドの準備を始める。当初、家族から反対されるかと思いきや、提案してみるとむしろ「面白そう」「一度やってみよう」と背中を押してくれたという。

「避暑地といえばやはり軽井沢ですが、人気ということもあり値段が高く、予算オーバーだったので断念しました。そんな中でたまたま見つけたのが、北海道にあるニセコ(倶知安町)。同町の観光協会がホームページに『リゾートオフィスしませんか』といった内容をドーンと出していたんです。詳しく見てみると、『クーラーのいらないところでリゾートオフィスしませんか』というようなことが書かれていて。これはぴったりだと思って決めました。家族はもちろん全員大賛成。実際に1カ月間『家族ノマド』をやってみて、とても快適でした。クーラーもいらないし、蚊も飛んでいないし、ゴキブリもいないし(笑)。仕事もまったく問題ない。実はそれまで、仕事以外に楽しいものなんてないと思っていたんですが、仕事以外にもこんなに楽しいものがあると知りました。涼しくて快適に仕事もできるし、家族と一日中一緒にいてコミュニケーションも図れるから絆が深まるし、週末は気球に乗ったり乗馬してみたり、ラフティングしてみたりとまさにリゾート気分で楽しいし。これは最高だな、翌年も絶対やるぞというふうに思いました」

このように家族ノマドを実践している板羽さん。現在も継続してネットショップの運営などを行っているが、実は以前は公務員だったという。

「もともと安定した仕事に就きたいと思い、公務員試験を受けて、大学卒業後に大阪府内の役所に就職したのですが、やりがいが感じられず、2〜3年目にはすでに辞めることを考えていました。人生の壁や挫折があるとすればこの時期だと思いますが、すでに私は辞めることを決めていて、当時は次の人生についてよく考えていました。そもそも性格的に、私はあまりネガティブになったり落ち込んだりしないタイプなんです。なので次の目標に向かってただ行動していました。そういった時期に、2つ転機が訪れたんです。1つは友人とテニスサークルを立ち上げたこと。当時そこまで主流でなかったインターネットで、参考書片手にホームページを作って募集をかけてみたんです。すると、想像以上に人が集まってきたんです。もう1つは、新婚旅行でタイのプーケットに行ったとき。スーツケースが壊れるハプニングが起き、急いで現地でスーツケースを購入して事なきを得たんですが、2つもいらなかったので、帰国後に現地で買った方をネットオークションに初めて出品してみたんです。すると、購入金額よりも高く売れたんです。このことがきっかけで、インターネットの可能性を強く感じ、ネットショッピングについてそれから勉強し始めたんです。そして、8年間公務員として勤めた後、ネットショップを立ち上げて開業しました。学生時代はまったく起業したいなんてこと思ってもいなかったですし、地方や海外へ行って仕事をするなんてことは思いつきもしませんでした。ちなみに、大学時代、授業でプログラムの勉強もしていましたがさっぱり分からなかったんですよ(笑)」

海外でも家族ノマドができることが判明

2011年の夏に、初となる「家族ノマド」を北海道倶知安町で実践した板羽さん。同じ年の冬には暖かさを求めて“南の国”である沖縄へ行き、翌年には国外へも足を延ばし始めた。

「初めての海外は、家族では誰も英語が話せず、ハワイなら日本人も多くいることを知っていたので、なんとかなるのではと思い3週間くらい滞在しました。片言の英語でも通じるし、日本語でも通じるところもあります。気候的にも暑いというわけではないし、何より幸せオーラがそこらじゅうにあふれ出ているんです。とても良い場所でしたし、時差があっても全然行けるんだと知れたことが収穫でした。その後は、フィンランド、エストニア、ニュージーランド、オーストラリアなど幅広く行きました。なかでもインパクトが強かったのは夏のフィンランド。現地の人たちは皆フレンドリーで、気候も涼しいし、白夜なので夜10時まで外は明るいし、料理も口に合いました」

国内だけでなく海外へも足を運ぶようになり、年に2〜3回のペースで実践するようになる。

「国内も倶知安町は良かったのでもう一度行きましたが、実はかなり面白かったのは、意外かもしれませんが東京です。東京には、目的を持っている人がたくさんいて、全員目的が違っていて、非常に個性的だし、パワーがすさまじい。人に会うだけで刺激になってとても楽しかったんです。1カ月住んでみた後、大阪に帰る新幹線の中で妻に東京に一度住んでみたいね、というようなことを言ったら、『じゃあ東京に戻って、家を決めてきて』なんて返されて(笑)。次の日曜にまた東京へ行って物件を決めて、1カ月後に本当に引っ越したんです。このように家族ノマドは毎年実践していますがメリットはさまざまあるんです。都心の夏を経験しないで済むというのはもちろん、ストレスを感じず仕事の生産性が上がって良い。家族との絆も深められる。そのなかで実は、新たなコミュニティが手に入るというメリットもあるんです。現地の人と仲良くなることはとても面白いですし、仲良くなれば、再びその地域に行く理由ができるんです。その人たちに会いに行ける、という理由です。今や家族ぐるみで付き合いのある家族が各地域、各国にいるわけなんです」

家族には幸せな暮らしをしてほしい

現在、東京に拠点を構え、暑い夏や寒い冬などには拠点を移す板羽さん。実は家族に対する思いやりが彼を動かしているという。

「そもそもですが、家族がいる中で公務員を辞めて起業したので、家族を路頭に迷わすことはしたくはありません。独立以降は日々いろいろな挑戦はしていますが、家族の反対を押し切ってまではやりません。やはり家族に対しては幸せな暮らしを送ってほしいという気持ちが強く、家族ノマドもそういった気持ちからやっていることなんだと自分では思います。ここ数年は、息子の学校や部活動などの関係もあり、一人でノマドをしていたんですが、それはそれで貴重かつ楽しい経験をさせてもらいましたが、実は今年の秋から私たち家族は第2ステージに入ります。高校生になる息子がイギリスへ留学するのです。子どもと離れて暮らすことは寂しくもあるんですが、妻と私としては息子の成長が一番の楽しみなので大変うれしく感じます。そもそも妻と私の2人の生活に戻るだけなので、家族ノマドに大きな影響を与えることはありません。むしろ私たち夫婦だけなので東京を離れて違う場所へ、もしかしたら海外へも行くかもしれません。そして、息子の休み時期には、妻とイギリスなどヨーロッパへ行って、また3人で家族ノマドを再開する予定です。また家族ノマドができるのが楽しみです」

1974年生まれ。株式会社ベビログ代表取締役。

関西大学卒業後、公務員となり大阪府内の役所に就く。退所後、2007年に独立し、ブログやネットショップなどの運営を行う。2009年に株式会社ベビログを立ち上げる。2011年夏に約1カ月間、北海道倶知安町で初めて家族ノマドを実践する。以降は年に2〜3回のペースで毎年実践し、これまでに沖縄や東京、札幌などのほか、フィンランド、エストニア、ニュージーランド、オーストラリアなど海外でも家族ノマドを実践する。妻、息子の3人家族。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。