元の働き方に戻らなきゃ、なんてない。【前編】

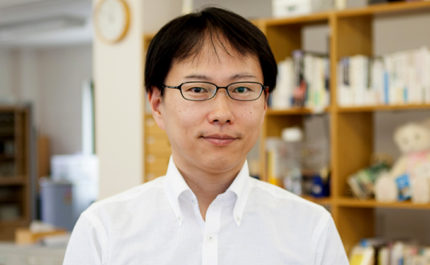

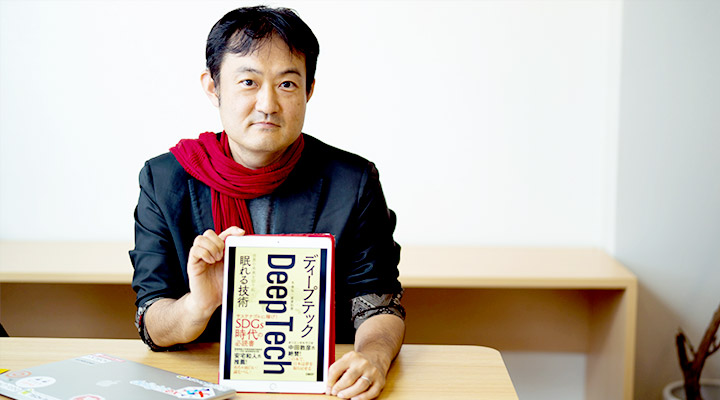

日本で多拠点生活がはやり始めるよりもっとずっと前から、仮想空間で仕事をしている、執筆家でありIT批評家の尾原和啓さん。自由な働き方を実現しながらも、さまざまな企業から声がかかる尾原さんは一体、どのようにして今の働き方にたどり着いたのか。そしてコロナ禍で働き方が多様になっている日本を、どのように見ているのだろうか。

コロナ禍をきっかけに、私たちの働き方は多様になった。オフィスに行かなくても組織は成り立つことが分かったし、ミーティングもビデオツールを使えば画面越しでできるようになった。でも、よく周りを見渡すと、そうした働き方をしているのは、限られた一部の人だけのようにも見える。『どこでも誰とでも働ける』の著者・尾原さんはこれまで14社の転職を繰り返し、シンガポールやインドネシアのバリ島に拠点を持ってリモートワークをしながら、世界を舞台に“自由に”働いている。そんな、いつも誰よりも一歩先を行く尾原さんのような、ワクワクする働き方を手に入れるには、一体何が必要なのだろうか。

やってみたいことをやったら、選択肢が増える。

だとしたら、挑戦した方がお得ですよね

コロナの影響で人々が仮想空間に慌てて移行する前の、2015年から尾原さんはデジタルの世界に住み、自由に、そして豊かに暮らしている。

もともと、プラットフォームの立ち上げを自分自身のキャリアの強みとしてきたという尾原さん。そのきっかけは神戸の阪神・淡路大震災のときに、ボランティアグループの立ち上げに携わったことだった。

「それまで一人でのボランティアに限界を感じていたのが、ボランティアプラットフォームの存在によって、できることが格段に増えたんです。『あそこに行けば行くべきタイミングの避難所が分かる』『今必要な物資が分かる』と、みんなの負担が軽くなりました。そうしたみんなの笑顔を増やせた感動が、プラットフォーム作りを仕事にする原体験としてありました」

そんな尾原さんはこれまで、マッキンゼー・アンド・カンパニー、Google、楽天、リクルートなど、14回の転職を繰り返している。37歳になるまで国内で働き、オフィスに通っていた尾原さんだが、あるときをきっかけに仮想空間への移行を進めだした。

「今から6年半ほど前、Facebookの月間ユーザー数が中国の人口を超えて15億人になり、世界1位の人口を持つ”国”がFacebookになったんです。僕はそのとき、Facebook国の住民になれば、リアルに住んでいる場所なんて関係ない、ということに気付いたんです。これまで自分は、一からプラットフォームを作ることを仕事にしていましたが、むしろ自分がプラットフォーム上の住民になり、プラットフォームを最大限生かす方法をみんなに提供する側になろうと思ったんです」

プラットフォームが人の自由を増やしているということをみんなに伝え、挑戦できる世界をつくりたい──そう考えた尾原さんは、シンガポールとインドネシアのバリ島へ生活の拠点を移した。

飛び込んで失敗したって、他のオプションに戻ればいい

そんなふうに一足先に海外での多拠点生活を始めた尾原さんだが、もともと海外移住の願望を持っていたわけでは決してなかったという。実は尾原さんが英語での仕事を始めたのも37歳になってからで、「英語で働くしかないか」という消去法で仕事を選んだというのだから驚きだ。日本での生活に慣れ、このままでも不自由しない中で、30代後半で新しいことにチャレンジしたり、拠点を変えたりすることに、不安や戸惑いはなかったのだろうか。

「なかったですね。本当に英語ができるようになるか? 英語で活躍し、仕事を取れるのかという不安はありましたが、本当の自分が動けなくなるほどの大きな不安は、まったくありませんでした。人間は、先の見通しが立たないときに不安になりますよね。僕は英語を学ぶためにGoogleに入りましたが、たとえGoogleで失敗したとしても、他の会社で『尾原、戻ってこいよ』と、言ってくれる人がいたので、失敗したらそこに戻ればいいと思っていました。ましてやGoogleの社内には、日本語だけでできる職種もたくさんあります。自分が一番やりたい『オプションA』には不確実要素があり、失敗することももちろんあり得ますが、失敗したとしても『オプションB』『オプションC』などの他の選択肢があれば、結果的にそれは失敗とは言いません」

「自分がやってみたいことをやることによって、自分の選択肢が増えていきます。だとしたら、思い切って挑戦した方がお得ですよね。飛び込んで失敗しても、すでに自分の中にある他のオプションに戻るだけでいいんですから。飛び込まないと、そもそも自分の可能性は増えません」

そうは言ったとしても、もしかしたら誰もがみんな尾原さんのように、多くのオプションを持つことは難しいと感じるかもしれない。挑戦し続けるために自分のオプションを増やすには、一体どうしたらいいのだろうか。

「仕事には、3種類あります。『誰に発注しても同じ仕事』『同じ仕事だけどどうせなら自分としたいと思われる仕事』『自分にしかできない仕事』。3番目になれたら一番いいですが、大事なのは1%を掛け算することです。エンジニアや海外の翻訳者など、明確に需要があって、この仕事のレベルだったら確実に時給4000円が取れる仕事ってありますよね。しかし、そう言った仕事を選ぶだけだと仕事の彩りが少なく、自由度は増える半面、部品扱いされることも多いんです。どうせ仕事をするのなら『あなたと仕事をしたい』と、言われる方が楽しいですよね。意味のある人になるための“意味”には、いろんなものがあって、たとえば『この人と一緒に仕事をすることで喜怒哀楽を共有できるから楽しい』という意味もあれば『今やっている仕事がお互いの未来につながっているから、この仕事を一瞬一緒にやりたい』という意味もある。そこを深めていくと、他の誰かではなく『あなたと仕事したい』が増えるんです。そうすると『いつでも帰っておいで』と、言ってもらえる存在になれるんですよね」

技術ではなく「価値観」をアップデートして、挑戦する人を増やしたい

むしろ変化をしない方がリスクの時代。自分を変えるために、あえて自分流じゃないことをやって失敗してみて、元に戻ってくる人の方がかっこいい。そうした世界観をつくった方が、みんな生きやすいのではないか──そう話す尾原さんは「失敗をすることが、多様性を増やすことにつながる」と、続ける。教えてくれたのは、登山家の栗城史多さんの言葉だ。

「登山家の栗城史多さんは、挑戦の途中で帰らぬ人となってしまいましたが、無酸素で単独で高山に登るという、人から見たら無謀なことをやっていました。なぜやっていたか? それは『失敗を共有するため』なんです。『挑戦するやつがかっこ悪い、失敗する奴がダメだ』という人がいるけど、彼は何回も失敗し続けて、それを楽しそうに、なぜ失敗してしまったか?と、きちんと振り返り、またチャレンジして周りに示し、共有していくことで、『世の中で失敗するかもしれない挑戦を増やしたい』と、話していたんです。自身の挑戦こそが次の人の道を楽にし、それをかっこいいと思う人がどんどん増えていくんだと」

これまでの価値観でいうと多拠点生活は、ハーフリタイアした人が現地でオーナービジネスを持つというような、距離感が遠すぎる人がやっているイメージが強かった。最近は、サラリーマンをしながら多拠点生活をしてリモートワークをしたり、尾原さん自身も東南アジアのベンチャー企業で、ホワイトカラーの仕事をしている。

「今回のコロナにより、みんながリモートワークができるということがわかってきたんです。僕は5年前に、そうした働き方ができると気付いていたので、それをみんなにわかりやすく伝える存在として、自分自身がまず最初に飛び込みました」

日本ではまだ6割の仕事でリモートワークができていないといわれているが、裏を返せば4割はフルリモートでも暮らせるようになったということ。今後、徐々に人々の価値観がアップデートされていくことで、生き方の選択肢が増えていくと、尾原さんは話す。

「僕がバリやシンガポールを拠点にし始めた5~6年前に思ったことは、これからアップデートすべきは『テクノロジー』ではなく『価値観』だということです。価値観というのは、前の時代の常識に気を使うことよりも、次の時代の常識に対してワクワクや笑顔が増えることに、みんながどれだけリアリティを持ってくれるかということです。価値観が浸透するのには、もちろん時間がかかります。以前あったペーパーレス運動で言うと、一時期はものすごく騒がれていましたが、いつの間にかみんな意識しなくなりましたよね。ペーパーレスは、プロジェクターが普及して3〜5年たってからようやく世間に浸透し、今はもはや『ペーパーレス』という言葉さえもみんな言わないわけですよ。環境が変わってから3〜5年の後追いで、価値観がついてきます」

~元の働き方に戻らなきゃ、なんてない。【後編】につづく~

撮影/干川修撮影/干川修 、編集協力/IDEAS FOR GOOD

1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用システム専攻人工知能論講座修了。Google, McKinsey & Company,リクルート, i-mode, 楽天執行役員と数々のDXを実現、転職14職プロジェクトワーカー。五年前にバリ島・シンガポールにベースを移し年間で85フライト、リゾート地からリモートで働く。新刊「ネットビジネス進化論」「あえて数字からおりる働き方」はAmazonビジネス単行本新着1位、2位 。

多様な暮らし・人生を応援する

LIFULLのサービス

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。