住む場所はまちの利便性で選ぶべき、なんてない。

田舎や地方都市での過疎化や人材不足は、全国の移住候補リストで上位に食い込む北海道でも深刻な問題だ。多くの移住支援政策では子育て支援の助成や「ちょっと暮らし」体験など、街の魅力に的を絞った取り組みが中心だが、三浦智昭さんが推奨するのは街ではなく“住んでいる人で選ぶ移住”。「地域に人を引き寄せる最大の魅力は人」という考えに至った背景について話を伺った。

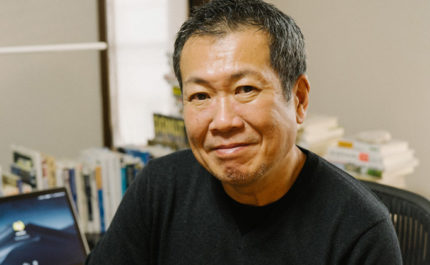

就職や転職、引っ越しや移住など、新しい環境に飛び込むのには勇気がいる。お手本となるロールモデルを見つけても、「その人だからうまくいっているだけ」「自分には参考にならない」と切り捨ててしまう人は多い。だが、北海道で働く人や暮らす人の生活スタイルを紹介するWebメディア「北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと」編集長として活躍する三浦さんが現在の職場を選び、20年近く働き続けてこられたきっかけは“人”にある。

就職先を選んだ決め手は

仕事の内容ではなく“人”だった

三浦さんが生まれたのは、1975年の北海道江別市。隣町である札幌市の人口増加に伴いベッドタウンとして急成長を遂げたが、当時はまだ住んでいる町からなるべく出たくはないという風潮が強かった。そのため「進学するなら地元の高校」「江別に生まれたら江別で働く」ということが当たり前だった、と三浦さんは昔を振り返る。

地元はそれなりに好きだった。だが、中学に進むころには華やかな都会に憧れるようになり、「早くこんな田舎から脱出したい!」という気持ちのほうが強くなっていたという。

そんな三浦さんが中学時代に初めて抱いた夢は建築士になること。得意科目の美術を生かせる仕事だと思っての目標だったが、建築学科がある大学で本格的な勉強を始めて知ったのは、建築とは美術より数学の要素がものすごく大きい分野であるという現実だった。

「おしゃれなファサードをデッサンしても、『これを支える強度計算は?』などの課題を指摘されますし、それを論破できるような構造力学見地からの返しもできない。思い描いていた美術を生かした生き方という夢は徐々に崩れていき、就活が始まるころには『就職さえできれば仕事はなんでもいい』という気持ちになっていました」

大手ゼネコンに入るのが最良のゴール、という大学内の風土もあったが、学校推薦で受けることにしたのは地元中小の建築会社。だが採用面接が近づいたある日、本番に向けた実践練習のつもりで受けた「北海道アルバイト情報社」という会社の説明会で三浦さんに転機が訪れる。

「会社の説明をしてくださった人事部長(現在は常務)がひとりひとりの学生と真剣に向き合って将来へのアドバイスをしてくださる方で、その真摯(しんし)な姿勢に衝撃を受けたんです。求人誌を作るという仕事内容にはピンときていなかったのですが、生まれて初めて『この人と働きたい!』『この人みたいに人と向き合える人になりたい!』という感情が芽生えたのを覚えています」

並行して受けていた建築会社の内定も出ていたが、三浦さんが選んだのは北海道アルバイト情報社。決め手は“人”と面接での質問内容。

「建築会社で主に聞かれたのは僕の学歴や学んできた技術について。でも北海道アルバイト情報社では『僕に興味を持ってくれている』と感じる問いかけが中心で、面接もすごく楽しかったんですよね。しかも内定の連絡は人事部長がわざわざ僕のバイト先にまで足を運んで、直接伝えてくれたんです。そこからこの会社のことを猛烈に調べだして入社を決めたわけですが、まったく未知の業種に飛び込めたのは人で選んだからできたことだと思います」

営業の仕事にやりがいを見いだせずに

毎日辞めたいと思っていた

これまでに学んだことを捨て、社会人1年生として新しい環境に飛び込んだ三浦さんだったが、入社前は「求人の情報って世の中のそんなに多くの人々に必要なものなのか?」という感覚だったという。そんな中で配属されたのは、「一番やりたくなかった」という営業の部署。

「営業という仕事に対して『頭を下げてでも商品を売ってこなければいけない人』というネガティブな印象を持っていたんですよね。『押し売りにならないかな?』『迷惑だったらどうしよう?』という引け目もあったので、最初のうちは現場に行くのも『なまら怖い!』『自分には絶対ムリ!』という感じでした」

さらに上司からは服装や言葉遣い、社内での立ち居振る舞い、健康管理など、すべてに厳しい指摘が入る。気持ちがついていかないため営業成績も振るわず、仕事のやりがいも見えてこない。入社して3カ月くらいまでは「自分に営業は向いていない」「もう辞めよう」と思い悩む日々が続いたという。

過酷な状況から三浦さんを救ったのは、担当していたクライアントからの「キミのおかげで良い人材が入ったよ。ありがとう!」というひとこと。

「その言葉を聞いた瞬間、仕事に対して感じていたモヤモヤがすべてクリアになったんです。求人広告営業の仕事はただ広告を売ることではなく、お客さまの業界や事業を知り、課題の解決法や良い人材を集める方法を一緒に考えること。つまりはお客さまとの共同作業であり相手の役に立てる仕事なんだと、営業に対するイメージが大きく変わったんです。売ることはあくまで入り口で、そこからの信頼関係を築いていくことが何よりも大事なことだとわかってからは『もっと成長しなければ!』という意欲も向上。お客さまにも自分からどんどん歩み寄れるようになって、一気に仕事が面白くなりました」

先輩たちの親身な指導や好奇心旺盛で人好きな性格も功を奏し、その後は営業だけでなく、企画関係の業務などさまざまな分野を担当するように。後輩の指導をする立場になってからは、入社当時に厳しかった上司の気持ちもわかるようになったという。

「『人に注意する』というのは、誰だってやりたいことじゃないと思うんです。伝わるとは限らないし、嫌われるだけかもしれない。それでもあえて厳しいことを言ってくれたのは、『三浦ならいつかわかる日がくるだろう』という僕に対する期待だったんだなと、あとになって気づきました。今の自分が後輩にダメな部分をちゃんと指摘できたり、『怒ってくれる身近な人は大切にしたほうがいい』と伝えられるのはそのときの経験のおかげですね」

その土地に住む人々の

リアルな生き方を発信したい

長年のキャリアを評価された結果、2016年からはWebメディア「北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと」の立ち上げ作業を経て編集長という立場に。

道内全域に住むさまざまな人を取材するうちに三浦さんが実感したのは、“個人の生き方”そのものが人を引き寄せるための魅力やコンテンツになるということ。少子高齢化や過疎化に伴う担い手不足とともに、北海道をなんとかしていきたい!という思いがWebメディア開設の発端だったが、最近では取材対象者と読者との間で交流が生まれたり、移住候補地を探す情報源としても注目されるようになっているという。

「地元にスーパーがない、不動産会社がない、大きな病院がない、高校がない……といった課題を抱える地域は多いですが、それでもちゃんと生活している人はいる。彼らがその場所に住む理由や暮らし方、仕事や仲間、遊びといった楽しみの見つけ方など、あらゆる角度から個人の生き方を掘り下げていくと、苦労を乗り越えるノウハウやリアルな生活をイメージするための情報が見えてくるんです。僕が町のスペックだけではなく、“住んでいる人で選ぶ移住”という考えを多くの人に広めていきたい理由はそこにあります」

現在の目標はくらしごとを“北海道に住む人辞典”にすること。「北海道に住む人全員を載せることができたら、そこがゴールですね(笑)」と笑う三浦さん自身の人生も多くの人とのかかわりを通じて、年々豊かさを増しているように思われる。

「どんな場面であれ、善意をもって全力で人と接していると相手もちゃんと返してくれるんですよね。それを繰り返し、知識として吸収していくうちに自分も成長できるし、誰かの人生を垣間見ることから将来に役立つヒントを得られたり。今まで飛び込んでいなかった、新しい世界に触れるきっかけにもなっている気がします」

最後に、北海道に住む人のさまざまな暮らしを見てきた三浦さんに、移住や新しい暮らし方を検討する人に向けてのアドバイスを伺った。

撮影/尾藤能暢

取材・文/水嶋レモン

1975年、北海道江別市生まれ。

アルキタやジョブキタ、シゴトガイドといった求人メディアを北海道で運営している株式会社北海道アルバイト情報社 地元情報発信室 マネージャー。Webメディア「北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと」編集長。

北海道の人、暮らし、仕事。くらしごと https://kurashigoto.hokkaido.jp/

Facebook https://www.facebook.com/kurashigoto.hokkaido/

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2022/09/22コンプレックスは無いほうがいい、なんてない。ぷろたん

2022/09/22コンプレックスは無いほうがいい、なんてない。ぷろたん筋トレ系YouTuberの第一人者、ぷろたんさん。自身のYouTubeチャンネル「ぷろたん日記」は登録者数が208万人に上り、自身の筋肉を生かした筋トレ動画や、大食い動画が人気を博している。2021年に、自己免疫疾患による闘病から復帰して4カ月後に出場したフィジーク大会で優勝し、そのストーリーを自ら追った動画は大きな反響を呼んだ。ぷろたんさんの信条は、「マイナスがあるからこそプラスが輝く」。逆境やコンプレックスをパワーに変える秘訣について、話を伺った。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。