廃棄問題といえば「フードロス」に限ったこと、なんてない。

「食」と「花」それぞれのビジネスを通じて、「流通ロス」という社会課題に取り組む、川越一磨さんと篠島浩平。業界は違えど、二人には「考える前に行動する」という共通点があった。

川越さんは2014年に慶應義塾大学総合政策学部を卒業後、飲食業界に就職し店舗運営を経験。2015年7月に山梨県富士吉田市に移住し、空き家をリノベーションしたコミュニティカフェやこども食堂の立ち上げを行う。同年12月に株式会社コークッキングを創業し、2017年には日本初のフードロスに特化したシェアリングサービス「TABETE」の事業に取り組む。その他、一般社団法人日本スローフード協会の理事にも就任しているだけでなく、フードビジネスに関するスピーチや講演なども積極的に行っている。

篠島は2012年に株式会社LIFULLに入社。地域情報UGCサービス、リフォーム事業、内閣官房との引越しワンストップサービス実検証などLIFULL のさまざまな新規事業・PoC領域で事業プロデューサーとして従事する。社内外にてフードロスの社会課題へ取り組んだ経験もある。2020年10月から花の定期便サービスであるLIFULL FLOWERの事業責任者を務め、ビジネスを通じて花の廃棄問題を含む社会課題の解決に奮闘している。

※LIFULL FLOWERサービスは2022年7月、divi株式会社に事業譲渡しました。

私たちの暮らしの中でも身近な食料の廃棄問題。一人一人の日々の食べ残しに限らず、小売りや飲食店などさまざまな場面で廃棄は発生している。日本では1年間に約612万t、世界では13億tものまだ食べられる食料が廃棄されている(https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_01.html)のが現状であり、SDGsの中でも食品のロスを削減することが目標に盛り込まれるくらい、世界での共通問題となっている。こういった廃棄の問題は「食」に限らず、あらゆる業界に存在しており、廃棄された「花」(フラワーロス)もそのうちの一つである。「食」と「花」、消費の仕方や量は違えど、ロスを発生させる大量生産・消費のフローによる課題は共通する部分がたくさんあるという。それぞれの業界が抱える課題、そして解決していくための取り組みについてお二人にお話を伺った。

それぞれにとって身近な「食」が

「流通ロス」を社会課題として意識するきっかけに

-現在の活動を行うきっかけや経緯についてお聞きします。

川越さん:昔から考える前に動きだすタイプでリーダー気質なところはあったように思います。社会課題にぐっと寄っていったのは、高校3年ぐらいのときですね。当時は勉強があんまり好きじゃなかったんです。ただ結構活動的ではあったので高校生プロレスを企画して、プロが使う会場を借り切って有料でイベントをやったりしてたんですよ。大学へは勉強ではなくAO入試で入ろうかなって考えたりしていました。それで慶応大学SFCのAO入試を受験することを考え、そのときに自分の中での社会課題とは何かということについて徹底的にリサーチしたのがきっかけで問題発見、問題解決を意識するようになりました。

フードロスを社会課題として考えるようになったのは、飲食店で働いていたときに毎日まだ食べられるものをゴミ箱に突っ込んでいた経験があり、この状況をなんとかできないかなと、もやもやする気持ちを抱えていたのがきっかけです。その後、コークッキングを立ち上げてからフードロスの削減に向けた啓蒙・啓発活動を手伝うようになりましたが、啓蒙・啓発だけではなかなか世の中が変わるスピードが遅いなと感じたので、仕組みとしてビジネスとして何かできないか、というところで始めたのが「TABETE」というサービスですね。

篠島:私も昔から考える前に行動してしまうタイプでしたね。いつも「何で?何で?」って聞いているからエジソンっていうあだ名が付いていたのは覚えています(笑)。

今でこそ花の事業に携わっていますが、事業に関しては私が直接立ち上げたものではなく、前任者から引き継いだこともあり、もともと花にはそこまで興味がなかったんですよね。

観葉植物は好きで、家にもたくさん飾っているんですけど。僕自身はどちらかというと、料理が趣味だったこともあり、フードロスをすごく課題視をしていたんですね。実際に、フードロスに関する他の企業のスタートアップの企画にエントリーし、賞をいただいたり、審査には通らなかったんですが社内でもフードロスの新規事業提案をしたこともありました。そういったかたちで何か、「ロスを解決する」ということには非常に興味があったところに、LIFULL FLOWERの事業責任者の募集がありました。流通ロスを解決するということにおいて、花にもロスがあると知りましたし、花自体のロスだけでなく、配送あるいは資材などにも社会課題があるなと思ったので、そこが面白いと感じ、現在の事業に携わらせていただいています。

ロスを削減しつつ、「全体最適」を探求していく

-現在の主な活動、課題について教えてください

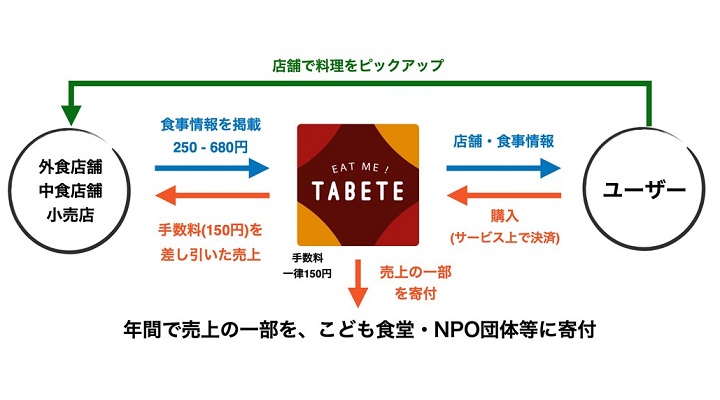

川越さん:今は「TABETE」というアプリを通じて中食(なかしょく)や外食のお店で余る食べ物とユーザーとのマッチングサービスの運営、商業施設向けの「レスキューデリ」と、1次・2次産業の余剰在庫を助ける「レスキュー掲示板」というECサービスの三つの事業をやっています。「TABETE」では、まだおいしく食べられるのに捨てざるをえない飲食店の食事をユーザーが1品から購入できるプラットフォームを提供しています。飲食店は掲載することで、ロスしてしまう食事の情報をユーザーに届けることができ、ユーザーはお得でおいしい食事という選択肢を得られるだけでなく、購入することでフードロス削減に協力することができる仕組みになっています。

課題ばかり山積みなんですけど、「TABETE」が利用できるお店を増やすことに注力しています。ユーザーは約41万人の登録(2021年6月時点)がありますが、一方で登録店舗はまだ約1,500店舗と、圧倒的にユーザー過多の状態。ユーザビリティを考えて、レスキュー(商品の受け取り)されやすい駅チカのお店を中心に登録を増やしていますが、増えるペースが、落ちているのが現状です。ただ、問題を直接解決していくために、今はぐっとこらえて、こつこつと登録店舗を獲得していくことが必要なので。今は東京を中心にやっていますけど、いずれは全国に広げていくつもりです。なかなか骨が折れるかな、というのが正直なところです。

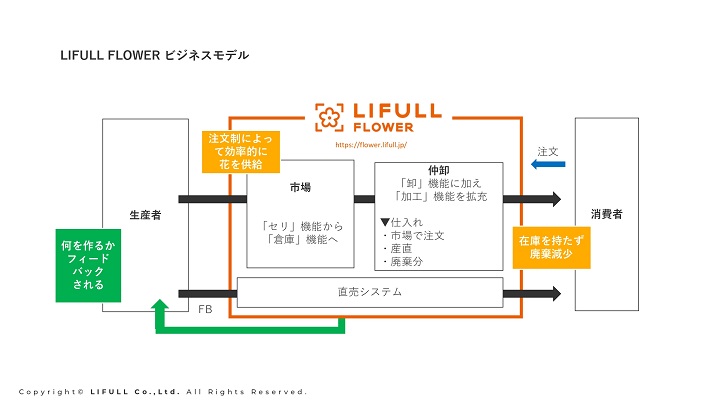

篠島:LIFULL FLOWERという花の定期便サービスの責任者をしています。LIFULL FLOWERは、もともと実家が花農家というLIFULL社員がLIFULLの社内向け新規事業提案制度SWITCH(スイッチ)を使って提案、2018年2月にサービスを開始しています。発案者が中心となって事業を成長させてきたのですが、産休に入ったため事業責任者の社内募集があり、手を挙げました。

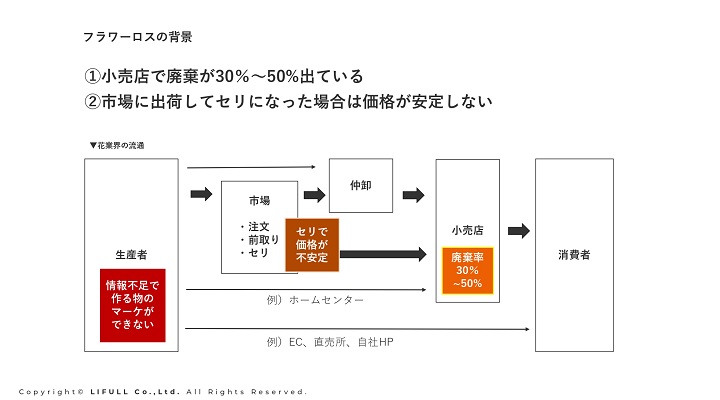

篠島:携わってからまだ半年なので、あらゆることが課題といえますが、花の業界には大量生産をしてたくさん消費させる、というフローが既成概念化されて残っていることがロスの原因だと考えています。花は生ものなので生産から消費までの間で状態や形が悪くなってしまうことも含めて、3割強ぐらいは捨てられてしまうのが現状です。「枯れたから捨てる」のではなくてドライフラワーにするなどして、お花を最後まで生活の一部として楽しむことができるような、「ものを最後までちゃんと使う」という単純なことを誰もができるように、仕組みを通して実現していきたいですね。

篠島:流通に関しては、北海道で取れた花が東京の市場に集まり、また北海道の業者に買われていくというような状況もあり、改善していかなきゃいけないのかなと思っています。あとは、先ほどお話しした配送や資材の問題ですね。配送で使用する箱が今は届いてすぐに捨てられちゃっているので、それをまた戻すというか、循環させて再利用することはできないかなと考えています。どれも時間をかけて解決していく課題だなとは思っています。

-今後、どのようなことに挑戦していきたいですか

川越さん:フードロスの問題は「TABETE」だけだと解決できないなと思っていて、どうやったらもっと「全体最適」が実現できるかは向こう20年を考えたときの重要なテーマとしてとらえています。売れる分が決まっていて、それだけを仕入れることができればプラマイゼロで、もちろん売れ残りによる廃棄はゼロになるじゃないですか。理想論としてはありだと思うんですけど、それだと経済規模は縮小していき、資本主義の原理には相反してしまうんですよね。ただ、どこかのタイミングで売り上げが右肩上がりに上がり続けることを諦めなきゃいけない時がくるかもしれないな、ということも感じています。

篠島:私からは2点あります。食ロスのほうがよっぽど課題意識・社会課題としての重さはあると思う一方で、花のロスという課題があるということをご理解いただけたらうれしい、というのが一点。もう一点は、先ほどの消費の話になりますが、未来に向けて何か消費の仕方みたいなところに思いをはせてみてもらいたいです。何か商品を選択するときにいったん止まってみて、地球にやさしい消費の仕方もあるという視点で選んでみようかなと考えるところが、何か最初のきっかけになると思うので。

撮影/加藤木 淳

川越 一磨

2014年 慶應義塾大学総合政策学部卒業。卒業後は株式会社サッポロライオンで飲食店の店舗運営の経験を積む。2015年7月富士吉田に移住し空き家をリノベーションしたコミュニティカフェやこども食堂の立ち上げなどを行い、同年12月に株式会社コークッキングを創業。日本初のフードロスに特化したシェアリングサービス「TABETE」の事業のみならず、一般社団法人日本スローフード協会の理事、そしてSDGs関連トピック、フードビジネスに関するスピーチや講演なども積極的に行っている。

篠島 浩平

2012年、株式会社LIFULL 入社。地域情報UGCサービス、リフォーム事業、内閣官房との引越しワンストップサービス実検証などLIFULL のさまざまな新規事業・PoC領域で事業プロデューサーとして従事する。2020年10月よりLIFULL FLOWERの事業責任者として社会課題の解決に奮闘中。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2024/09/30

2024/09/30 特別な手法で営業しなきゃ、なんてない。LIFULL HOME'S 営業 マネジャー 加藤 直

特別な手法で営業しなきゃ、なんてない。LIFULL HOME'S 営業 マネジャー 加藤 直ソーシャルエンタープライズとして事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLには、業界の常識を変えたい、世の中に新しい仕組みをつくりたい、という高い志をもつ同志たちが集まっています。LIFULLの描く未来の実現や個人が解決したい社会課題への取り組みなど、多様なLIFULLメンバーのこれまでの「挑戦」と「これから実現したい未来」を聞く、シリーズ「LIFULL革進のリーダー」。今回はLIFULL HOME'S事業本部 営業 マネジャーの加藤 直に話を聞きます。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。