なぜ、災害時にデマが起きるのか。│防災心理学・木村玲欧教授「善意のリポスト・転送が、助かる命を奪うかもしれない」

「地震により近所の動物園からライオンが逃げ出した(写真あり)」「〇〇町1-1の〇〇家で子どもが下敷きになっている、救助要請、拡散希望」「避難所を出ると仮設住宅に入れなくなる」。

災害後、ネット上でこんなポストや投稿を目にしたことはないだろうか。

近年、「怖い」「不安」「助けてあげたい」など受け手の感情に訴える、巧妙な災害デマが急激に増加している。もし、善意でリポスト、拡散しているうちに、本来助かる命を奪う仕組みに加担しているとしたら・・・。災害時の心理を研究する兵庫県立大学の木村玲欧教授にデマやパニックについて話を聞いた。

※注 根拠のない情報について、意図・悪意のない「流言」「誤情報」、意図・悪意がある「(狭義の)デマ」「偽情報」などさまざまな用語や定義があるが、本稿では議論をわかりやすくするために、すべてをまとめて「デマ」と表記する。

能登半島地震の際、感情に訴える巧妙なデマが増加

SNSの利用者拡大に伴い、一般の人も不特定多数に向けて情報発信できるようになり、SNSをとおして救命・救助に寄与することが可能になった。一方、デマの発信も増え、真に受けた善意の第三者による拡散が、消防や警察、地元自治体の活動を妨げるリスクが高まっていると、木村教授は警鐘を鳴らす。

「災害時、デマは必ず起きます。以前から悪ふざけや愉快犯のデマが問題になっていましたが、最近はSNSでの投稿表示回数(インプレッション)増加を狙った虚偽の投稿も増えています。投稿の表示・再生回数が収益に結びつくため、ますます収益を求めてデマが増えることが今後予想されます。さらにやっかいなことに、オレオレ詐欺のメールと同じく、拡散をさせるために、情報の受け手の不安や善意につけこみ、興味を引き、感情に訴えるデマが増えています」

X(X Corp. Japan社)によると、Xにおける能登半島地震に関する偽・誤情報を含む投稿の主なものとして、今回の地震が「人工地震」であるとの言葉を含む投稿が約10万件、「窃盗団」に関する投稿が約200件、偽の寄付を募る「支援要請」に関する投稿が約350件、「救助要請」に関する投稿が約21,000件と報告されている(※1、※2)。

また、情報通信研究機構が開発・試験公開した災害状況要約システムD-SUMM(ディーサム)でのXにおける投稿分析によると、今回の能登半島地震で、地震発生後24時間に投稿された救助を求める報告数は1,091件、このうち254件の投稿で矛盾報告が検出され、デマと推定できたのは104件だった(システムが分析するのはXの日本語投稿の10%)(※1、※3)。

「このように、能登半島地震ではX上での救助を求める投稿の少なくとも1割がデマと推定されました。この1割が何回も複製・拡散投稿され、かなりの数のデマが広がったと思います」

(※1)

令和6年版総務省「情報通信白書」第Ⅰ部特集①令和6年能登半島地震における情報通信の状況(災害時における偽・誤情報への対応)https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd122c00.html

(※2)

X、「偽・誤情報に対するXの取り組みについて」(デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第15回)資料15-2-3)、2024年3月28日、https://www.soumu.go.jp/main_content/000938666.pdf

(※3)

情報通信研究機構(NICT)鳥澤健太郎フェロー、「NICTにおける取り組み、検討のご紹介」デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会資料(2024年4月15日)発表資料、https://www.soumu.go.jp/main_content/000942562.pdf

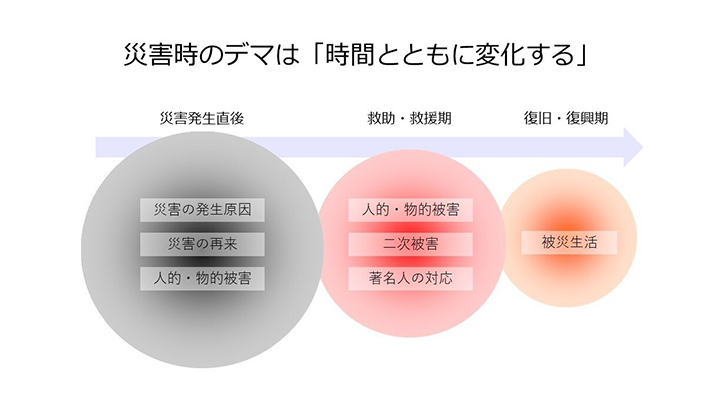

災害発生からの時間経過にともない、デマの内容が変化

木村教授によると、最もデマが増えるのは、災害発生直後。そして、デマの内容は時間とともに変化する。

「災害発生直後は、震度〇の地震がある地域で〇月に起きるといった『災害の再来』、人工地震など『災害の発生原因』に関するデマが多いです。その後、被災地の情報が入り始めると、『事実でない被害情報』『二次被害』のトピックが増えます。能登半島地震では、『偽の救助要請』や『外国系窃盗団が能登半島に集結』といった偽情報がSNSで広く拡散しました。

そして、救助や支援が始まると、〇〇という地域に物資の投下が行われる、〇〇市の災害本部の人たちが市外に逃げ出した、など『公的機関による支援』関連のデマが増えます。同時に、政治家の〇〇が不適切発言をして資質に欠けるなど『著名人の対応』についてのデマも見られるようになります。

復旧・復興時になると、『被災生活』テーマが増えます。能登半島地震では、二次避難をすると仮設住宅の抽選から漏れるというデマが流れました。さらに、被災地外の人々を対象にした募金・義援金のデマも出まわります。能登半島地震では、著名人や慈善団体を装った、寄付用のURLやQRコード付きのデマ投稿が見られました」

(木村玲欧教授作成)

意図せずデマ拡散に加担?その善意が、誰かの命を奪うかもしれない

「誰かを助けたい」という思いが、じつは救援や支援の障壁になり、差別やトラブルを助長しているかもしれないという事実に愕然とする。個人では確かめようのない投稿も多い中、私達はどう対応すればよいのだろうか。

「第一に、SNS上での情報の全てが正しいわけではないという認識を持ち、見知らぬ第三者の投稿を転送すべきなのか、よく考えましょう。発信者・転送元のアカウントを確認し、普段はどのような発信をしているのかチェックして判断するのも良い方法です。最も確実なのは、自分から他人に伝えるのは信頼できるメディアや公的機関、自治体からの情報に限ること。発信元が個人の情報ならば、顔を知っている親戚かつ事実の確認ができる範囲まででしょう」

先程挙げたように、災害発生からの時間経過により、デマの内容が変わると知っておくだけでも、情報を見る目は鍛えられる。すでに詐欺だという認識が浸透しつつある「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」のように、私達も認識を厳密にする必要があるのかもしれない。

「災害は、非日常の出来事であるため、多くの人が災害デマの対応に慣れていません。この『知らない』『よく分からない』という不安が判断を鈍らせます。でも、現実を知れば、デマに対する免疫を獲得できますよね。それでも、迷ったら家族などの第三者に相談し、自分が何をやろうとしているのかを客観的に確認するなど、行動に移す前に冷静になりましょう」

まだ発展途上のSNS、慎重につきあおう

大きな災害の度に、新たな課題が生じるSNS。SNSに翻弄されるのか、SNSを使ってより良い世界を目指すのかは、私達にかかっている。

「SNSの代表格であるXは、サービス開始からまだ20年にも満たないのです。他のSNSも含め、まだ変化も多く、発展途上のゆらぎの時期にあります。ですから、多くの人がSNSとのつきあい方で戸惑うのは当然です。だからこそ、他者から発信された情報を慎重に扱い、知らないうちにデマに加担することのないようにしたいですね。自分で責任の持てない情報をそのまま転送するのは、どんな内容か知らずに炎上祭りに参加しているのと同じです」

大人数でのパニックは、限られた条件下でしか起きない

もう一点、災害時に大勢の人の影響を受けるという点で気になるのが「パニック」。テレビや映画では、逃げようとして押し倒される群衆や、買占めにより品薄になった店頭が映し出され、不安を感じる人もいるかもしれない。実際、災害時にパニックは起きるのだろうか。

「パニックのイメージが印象に残りやすいため、よく起きるように思われがちなのですが、実は、大人数でのパニックは、特殊な条件下でしか起きないので、発生確率は高くありません。

まず、個人が一人でパニックになる『心理パニック』は、心理学的に『失見当(しつけんとう)*注』と呼ばれ、いわゆる頭が真っ白になる状態です。でも、頭が真っ白になって何も考えられない時、人は混乱して動き回るよりは、動けなくなっていることが多いです。

大人数でのパニックは、心理学では『集合パニック』と呼び、『獲得できる資源が限られている』『その限られた資源を自分が獲得しなければならない』などの条件が重なった時に起きます。建物内で1か所しかない出口に多数の人が殺到する、コロナの時のマスクやトイレットペーパーの買い占め現象などが該当します」

*注「失見当」:時間、場所、人物などの基本的な情報を正しく認識できなくなる状態を指す。例えば自分がどこにいるのか、何時なのか、周囲の人が誰なのかを分からなくなる。

現在は、消防法により避難経路の確保や避難設備の設置などが義務付けられており、落ち着いて行動すれば全員が脱出できるケースが多い。また、スーパーの店頭から一時的に商品が消えても、需要が大きくかわらなければ数日で補充されることがほとんどだ。

「例えば、映画館は基本的に全員がしっかりと避難できるよう設計されており、上映開始前にも避難経路の説明があったり、上映中も避難誘導灯がついています。

品不足も、メディアの報道にあおられた人がさらに品不足を助長させると分かっているので、視聴者に過度な不安を与えないよう『空っぽになった棚』などをむやみに報道しないなど、取り上げ方を考慮するメディアも増えています。

危ない場面でも、事前に避難経路を確認する、危険なところから離れる、落ち着いて状況を確認する、など、想定に基づいた行動がとれれば、助かる確率が上がります」

木村教授の指摘により、意図せずデマに加担しているかもしれない現実や、過度な心配や思いこみ、報道の偏った受けとり方がパニックにつながる構造に気づいた。デマやパニックは私達の心が作り出すものなのかもしれない。

取材・執筆:上沢聡子(防災士、赤ちゃんとママの防災講座主宰)

撮影:イノウエショウヤ

兵庫県立大学環境人間学部・大学院環境人間学研究科教授。専門は防災心理学、防災教育学、社会調査法。主な研究として、災害時の人間心理・行動、復旧・復興過程、歴史災害教訓、効果的な被災者支援、防災教育・地域防災力向上手法等。内閣府・防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長、東京大学地震研究所・地震・火山噴火予知研究協議会・防災リテラシー部会部会長、一般社団法人・ドローン減災士協会代表理事、一般社団法人 ・防災教育普及協会理事など。監修に『明日のキミを震災から守る10の質問(全3巻)』(学研)、著書に、『災害・防災の心理学-教訓を未来につなぐ防災教育の最前線』(北樹出版)、『超巨大地震がやってきた スマトラ沖地震津波に学べ』(時事通信社)など多数。

HP:https://kimurareo.com/"target

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2021/11/22ダンスで社会課題を表現するのは無理、なんてない。野口 量

2021/11/22ダンスで社会課題を表現するのは無理、なんてない。野口 量19歳の時にダンスに魅了され、毎晩ストリートでの活動に明け暮れた野口量さん。20年以上たった現在でもその情熱はいささかも衰えず、今日も国内外でダンスに勤しんでいる。ダンサーとしての活動はもちろん、安室奈美恵の「HERO」やイッセイ ミヤケのパリ・コレクションの振り付けなど、振付師としても大きな仕事を手掛けてきた。そして、現在はLIFULLが加盟する日本初のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE(ディーリーグ)」に出場する、「LIFULL ALT-RHYTHM(ライフル アルトリズム)」のディレクターを務める。チームのテーマは「多様性」。メンバーと共に多様性の体現の仕方を模索し、アートと社会の融合を追求している。「ダンスは人生」だと語る野口さん。果たしてその真意とは。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」