合理的配慮とは? 法改正と障害者雇用、サポート事例、垣根を無くす社会の実現

さまざまなバックグラウンドを持つ人たちが集まる社会で、一人ひとりが生き生きと心地よく暮らすためには、互いにコミュニケーションを図り、垣根を無くしていく努力が欠かせません。

ここでは、健常者と障害者との垣根を無くすための鍵ともいえる「合理的配慮」について解説します。

「合理的配慮の提供」とは?

内閣府発行のリーフレットによると「合理的配慮」とは、“障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるもの”であり、“重すぎる負担があるときでも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めること”(※)を含みます。

ここで言及されている「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけに限らず、身体障害のある人、知的障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人)、その他の心や体のはたらきに障害(難病に起因する障害も含まれる)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人のことを指します(※)。

障害者に対する合理的配慮の提供は2016年に施行された障害者差別解消法において義務付けられています。障害者差別解消法には、「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」の二つが義務付けられています。

ここでいう「不当な差別的取扱い」とは、内閣府によると「障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけること」などを指します。

※出典:内閣府【全体】リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」

障害者差別解消法と法改正

障害者が社会生活を営む上では法的に制度を整備していくことも必要であり、主に「障害者差別解消法」と「障害者雇用促進法」で定められています。

障害者差別解消法とは?

障害者差別解消法の正式名称は「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」であり、2013年6月に制定されました。同法の目的は、すべての国民が障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、障害を理由とした差別の解消を推進することです。

2015年2月に内閣府は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を打ち出し、2016年4月1日から施行されました。さらに2021年5月に同法は改正され、2024年4月1日からこれまでの努力義務が法的義務に変更されましたが、その適用範囲は知っておくべきでしょう。

「合理的配慮」を超え「過重な負担」と判断される場合には、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが望ましいとされています。

内閣府によると、ここでいう「過重な負担」とは、以下の要素を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

- 費用・負担の程度

- 事務・事業規模

- 財政・財務状況

不動産業務従事者の「合理的配慮」に関する認識は?

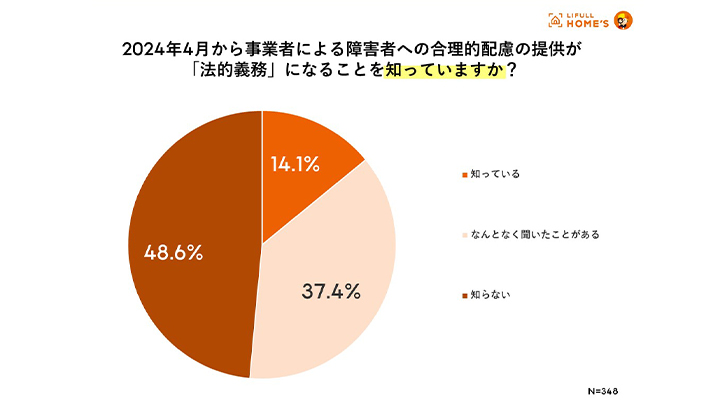

不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2024年4月1日の「改正障害者差別解消法」施行を前に、不動産業務従事者を対象に「障害のある方の対応実態調査」を実施しました。

「2024年4月から事業者による障害者への合理的配慮の提供が法的義務になることを知っていますか?」という質問に対し、約半数の48.6%が「知らない」と回答しました。「なんとなく聞いたことがある」は37.4%で、「知っている」と回答したのは14.1%のみでした。

回答者の中には「社労士や産業医などに相談の上、いろいろな方面で検討をしていく予定ですが、何から始めてよいかわからない」「バリアフリーの対応が出来ていない物件が多く、どのように対応したらよいのか悩んでいる」といった声がありました。

不動産業務従事者の多くが前向きな取り組みを推進していきたいという願いがありながらも、具体的な対応に苦慮している様子が伺えます。

▼関連記事

“改正障害者差別解消法”施行に伴う「不動産会社の対応実態調査」をLUFULL HOME'Sが実施

障害者雇用促進法とは

障害者雇用促進法の正式名称は「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。前身は1960年に障害者の職業の安定・自立の促進を目的に制定された「身体障害者雇用促進法」であり、1976年に改正された際、法定雇用率が達成すべき義務として強制力を持つようになりました。

1987年に現在に続く「障害者雇用促進法」に改名され、1998年には知的障害者、2018年には精神障害者がこの法の適用対象に含められるようになりました。まとめると、障害者雇用促進法における「障害者」とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者」とされています(※)。

※出典:厚生労働省「障害者雇用促進法における障害者の範囲、雇用義務の対象」

障害者雇用促進法の「事業者の責務」

障害者雇用促進法は「雇用義務制度」「差別禁止と合理的配慮の提供義務」「障害者職業生活相談員の選任」「障害者雇用に関する届け出」の4つを事業主の義務としています。

「雇用義務制度」には、障害者雇用率に相当する人数の雇用義務が含まれますが、2023年以降、民間企業の法定雇用率が以下のように引き上げられている点も注目に値します。

合理的配慮の提供の具体例

どのような「合理的配慮」を提供するかは障害当事者の個々の状況や希望、事業者の状況によっても異なります。障害者の「障害」の種類や程度によっても大きく異なるでしょう。

内閣府のリーフレット「合理的配慮」を知っていますか?」には、いくつかの事例が挙げられています。

- 障害のある人の障害特性に応じて座席を決める

- 障害のある人から、「自分で書き込むのが難しいので代わりに書いてほしい」と伝えられたとき、代わりに書くことに問題がない書類の場合は、その人の意思が十分に確認しながら代わりに書く

- 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う

- 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する

また、内閣府は「合理的配慮等具体例データ集」を準備し、自治体や事業者の実施例を挙げて、個々の障害者に対してどのように配慮できるのかイメージできるようにしています。

例えば、「サービス(買物、飲食店など)」の項目をクリックすると、「合理的配慮の提供の例」として以下のような方法が挙げられています。

- 段差がある場合に補助したり、高いところにある商品を取って渡したりする

- メニューや商品表示をわかりやすく説明したり、写真を活用して説明したりする

- ホワイドボードを活用する、盲ろう者の手のひらに書く(手書き文字)など、コミュニケーションにおいて工夫する

- 金額が分かるようにレジスターや電卓の表示板を見やすいように向けたり、紙等に書いたりして示すようにする

- 本人の意思を十分に確認しながら書類の記入やタッチパネルの操作を代行する

障害のある人がいることが当たり前の環境が大事

法整備は重要ですが、私たち一人ひとりの意識が変わらない限り、障害者に対する垣根はなくなりません。障害者とのコミュニケーションでは、差別や偏見といった「見えない障害」を取り除くことが重要です。

アイドルグループ「仮面女子」メンバーの猪狩ともかさんは、歩道で不慮の事故に遭い、脊髄損傷による両下肢麻痺のため、車椅子生活を送ることになりました。彼女の理想は「車椅子の自分が当たり前にみんなの輪の中にいる構図」と話し、理想の実現のためには、ハード面より「心のバリアフリー」が大事だと発信しています。

重度の身体障害者として日常生活は全介助を受けながら、車椅子ユーザーや障害者のために活動を続ける織田友理子さんは、車椅子で行くことができるエリア・スポットが表示されるバリアフリーマップアプリ「WheeLog!」を手掛けています。目指しているのは「障害者が健常者と同様に『人生を謳歌できる』社会」です。

“ダウン症モデル”として活躍する齊藤菜桜さんは、ファッションショーや雑誌などで活躍し、障害があっても夢を叶えようとしている人の背中を温かく押しています。菜桜さんが幼稚園に入園した時、周りの子たちはお世話をしてあげようとしましたが、母親の由美さんはその子たちに菜桜さんの成長を妨げる可能性があることを伝えました。その結果、次第に周りには「菜桜ちゃんを応援しよう」という雰囲気が生まれていったそうです。

まとめ

合理的配慮が求められる場面は多様かつ個別性の高いものであるため、法律でありとあらゆる状況を列挙することは不可能です。そのため、障害者と事業者が建設的な対話による相互理解を通じて、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応がなされることが望ましいと言えるでしょう。

「できる」「できない」の二択にするのではなく、障害者と事業者との間で丁寧なコミュニケーションをとりながら、納得のいく対応策を見出していくことが大切です。

博士(障害科学)/一般社団法人UNIVA理事。小学校講師、障害のある方の教育と就労支援に取り組む企業の研究所長を経て、現在一般社団法人UNIVA理事として、学校、教育委員会、企業などと共にインクルージョンの実現を目指す。文部科学省「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」委員など。共著に「LD(ラーニングディファレンス)の子がみつけた勉強法-学び方はひとつじゃない!」(合同出版)「差別のない社会をつくるインクルーシブ教育」(学事出版)などがある。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サト

2022/09/16白髪は染めなきゃ、なんてない。近藤 サトナレーター・フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん。2018年、20代から続けてきた白髪染めをやめ、グレイヘアで地上波テレビに颯爽と登場した。今ではすっかり定着した近藤さんのグレイヘアだが、当時、見た目の急激な変化は社会的にインパクトが大きく、賛否両論を巻き起こした。ご自身もとらわれていた“白髪は染めるもの”という固定観念やフジテレビ時代に巷で言われた“女子アナ30歳定年説”など、年齢による呪縛からどのように自由になれたのか、伺った。この記事は「もっと自由に年齢をとらえよう」というテーマで、年齢にとらわれずに自分らしく挑戦されている3組の方々へのインタビュー企画です。他にも、YouTubeで人気の柴崎春通さん、Camper-hiroさんの年齢の捉え方や自分らしく生きるためのヒントになる記事も公開しています。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」