タイパと時間の積み重ね。誰もが多忙時代に時間の価値を考える ―『週末の縄文人』を読んで―

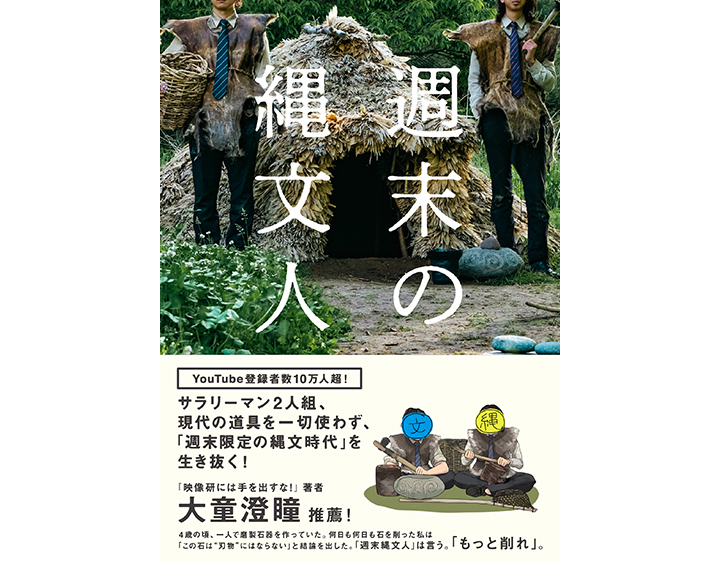

日常の中で何気なく思ってしまう「できない」「しなきゃ」を、映画・本・音楽などを通して見つめ直す。今回は『週末の縄文人』(週末縄文人 縄・文、産業編集センター)から、時間の使い方について考えます。

週末縄文人 縄・文『週末の縄文人』(産業編集センター・2023年)

『週末の縄文人』はどんな本?

同じ映像会社で働く二人のサラリーマンが縄(じょう)・文(もん)と名乗り、週末に縄文時代の生活をする様子をつづっている。もともとYouTubeで『週末縄文人』として始めたこの活動の目的は、現代の道具を使わずに自然にあるものだけでゼロから文明を築くことだ。本書は、カメラに映らない心の動きを中心に書いている。

現代の道具を使わない姿勢は徹底していて、火起こしの章では、火を起こすための木を切るために、石を探しにいくところから始まる。石を割ると鋭いエッジができて石器になると気づいた二人は、たくさんの石器を作って森に入る。しかし、森には火起こしに適したまっすぐな木が無いことに気づく。そこで二人は、直線とは人工的で不自然な状態なのだと、直線だらけの現代都市に思いを馳せるのだ。本書は、現代では当たり前のものごとが、縄文時代の視点では違って見えてくるという考察が様々に語られていておもしろい。なんと、彼らが火起こしに成功するのは石器の発見から2ヶ月後だ。

本書は序章、1章から5章、終章で構成されており、各章で火起こし・石斧作り・ヒモ撚り・土器作りと文様付け・竪穴住居作りの試行錯誤が書かれている。二人が知恵をこらして道具作りの技術を習得し、現代の道具のありがたさや自然に寄り添って生きる意味に気づいていく過程を楽しめる1冊だ。

タイパと生産性と効率化がすべて、なんてない。

平日は都会のサラリーマン生活を送る縄と文が、週末には石を磨くのに20時間、糸作りに6時間、土をこねるのに5日間、竪穴住居を作るのに30日間を費やす。私は『週末の縄文人』を読んでから、時間の使い方を考えるようになった。

土器作りの章では、土に混ざっている小石を1時間かけて取り除き、土を粘土にするために川に水を汲みにいく。凍った川を叩き割って手で水をすくって土にかけるのだが、水が冷たすぎて手が痛い。その時に、液体を持ち運ぶ行為は人類が培ってきたすごい能力だと気づき、器の必要性を痛感するのだ。それから二人の土器作りが始まるのだが、彼らが納得する土器を作れたのは2年後。私の感覚からすると、土器作りに2年も費やすことはすごいと思ってしまうが、道具を使わずにゼロから考えてモノを作るには、これぐらいの時間が必要なのだろう。縄文生活における時間の使い方について、印象的な表現がある。

これを「縄文作業3倍の法則」と名付けている。縄文時代のやり方で何かを作る計画を立てると、だいたいその3倍は時間がかかるという経験則だ。(…)これが何を意味するかというと、それだけ僕たちは自然について、そして自分の肉体について無知だということだ。削ろうとする石の硬さや、切ろうとする木の強さ、丸腰で自然に対峙したときの人間の非力さについて何も知らないから、目測を誤ってしまうのだ。

週末縄文人 縄・文(2023年)『週末の縄文人』産業編集センター、28ページ

私にも、器が無ければ生活が成り立たないことは想像がつく。しかし、私の想像は2年かけて土器を作った彼らの経験則には決して届かない。彼らは火起こしから始めて、石斧・ヒモ・土器・竪穴住居を作っていく過程で、自分たちができないことの多さに気づき、縄文人を尊敬していく。そして、道具の元になる自然に対して謙虚になっていくのだ。標語のように語られる「自然を大切に」という言葉よりも、時間をかけて実践した二人の言葉のほうが私にはずしんと響いた。

近年、タイパ(タイムパフォーマンス)という言葉が出てきて、少ない時間で満足度の高い経験をすることが良いとされる傾向がある。ビジネスシーンで言えば、生産性と効率化を突き詰めていく時間の使い方といったところだ。一方で、時には失敗しながら、心身に染み込むほど時間をかけて経験した後にしか出てこない思考や言葉があるのではないだろうか。本書でつづられている言葉のように。

タイパを意識した時の「時間」とは、世間が求めてくる時間軸ではなく自分の時間軸で考えられているのか? 時間対効果と言う時の「効果」とは、血肉となって希望を与えてくれるものなのか? 私たちには、こんな問いを考える時間も必要なはずだ。経験と思考を積み重ねた結果は、きっと、人としての奥行きになって表れてくるのだから。

文:石川 歩

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」