なぜ、コミュニケーションに苦手意識を持ってしまうのか|ディスカヴァー・トゥエンティワン 伊藤 守

言いたいことが言えない、人から誤解されるのが怖い、つい自分の話ばかりしてしまう……。コミュニケーションが苦手な理由は人によりさまざまですが、克服しようと思ってもなかなかできないのは、前提となる大切なことが抜け落ちているからかもしれません。

「相手の話を聞いている人は、実はほとんどいない」「コミュニケーションが上手になったからといって何かが変わるわけではない」と話すのは、日本人として初めて国際コーチング連盟(ICF)よりマスターコーチ認定を受け、コミュニケーションに関する数多くの講演や書籍執筆を手掛ける、株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン代表取締役会長の伊藤守さん。

コミュニケーションの本来の意味や目的、他人に関心を持つために必要なことについて聞きました。

――会話やコミュニケーションに苦手意識を持つ人は多いと思います。どのような原因が考えられるでしょうか?

伊藤守さん(以下、伊藤):「会話の主体」が自分に置かれていて、相手の話を聞いていないことが一つの要因ではないでしょうか。多くの人は相づちを打ちつつ、頭の中で次に自分が何を言うかを考えており、実は話を聞いていないのです。これまでに「今日はよく話を聞いてもらったな」と実感した機会は少ないでしょう?

いかにうまく話せるか、言葉に説得力があるか。これらは別に相手がいてもいなくても関係ありません。コミュニケーションに対する理解と、コミュニケーションを交わす目的が競争社会の中で失われてしまったように感じます。

――コミュニケーションには、そもそもどういう目的があるのでしょうか。

伊藤:さまざまな説がありますが、我々の祖先にとって、言葉は生き延びる手段だったと考えられています。近年の研究では、約4万年前まで生存し、現生人類とも共存したネアンデルタール人に関する科学的な検証が急速に進んでいます。それによると、ネアンデルタール人と現生人類とのDNAの違いはごくわずかだったことが明らかになっています。

では、なぜネアンデルタール人は絶滅し、私たち現生人類が地球上で生き残ったのか。

正確な答えはまだ分かりませんが、最も大きな違いは、コミュニケーション能力と言葉に関する能力の高さにあったと考えられます。なぜなら他の動物に比べて弱い存在である人間が生き残るには、言葉を伝え合ったり、大きな組織を形成したりする能力が求められるからです。

つまり、現生人類はネアンデルタール人に比べ、言葉により社会を構成する力が上回っていたと考えられるのです。

――「群れる」という表現は悪い意味に捉えられることもありますが、牙を持たないヒトが集団を形成することには、命をつなぐ意味があったのですね。

伊藤:会話にはもう一つ、居場所を見つける意味があるといわれています。だから、会話の中で居心地の悪さを感じると、人は居場所を失ってしまう。特に「聞いてもらえない」状態が続くと孤立を招きます。会話がないと孤立を感じるのは本能的なもので、限りなく死に近い状態となってしまうわけです。

私の経験でも、今日まで生きてきて強く記憶に残っているのは、学生の頃に友人や仲間と朝まで話していたことです。やはり人と会話することは、脳にとって想像以上のインパクトがあると思いますよ。

99.9%は既存の考え。残りの0.1%は「その人だけが体験したこと」

――伊藤さんは、対話や質問を通じて相手の内面にある答えを引き出す「コーチング」を初めて日本に伝えた存在として知られています。伊藤さんがコーチングで目指すものとは何でしょうか?

伊藤:「コミュニケーションはこうあるべき」という思い込みを超えることです。誰もが自分の見えているものが世界の全てだと信じ込んでいます。しかし、人の数だけ現実があり、自分を取り巻く環境は絶え間なく未来に向かって移動している。

対話する相手や状況が変わればまた違うものになるから、正解はない。コミュニケーションとはその場でつくられていくものなのです。

人はそれぞれ違うという前提に立てば、「皆は~」「ふつうは~」なんて言葉はとてもじゃないけど使えないですよね。「君はどう思う?」って聞かないと分からないから。

――普段の会話で意識していることはありますか?

伊藤:「その人はどう思っているか」への興味があります。私が考えていることと全然違う視点を持っていたりすると、話がどんどん展開していって、面白いですね。

私も今こうして人前で話していますが、それってほとんどは先人が伝えてきたことや本に書いてあることを受け継いだだけなんです。だから「自分の考え」なんて本当はない。99.9%が既存の考えだとして、残りの0.1%で何を学習していくかによって、未来の切り開き方は変わるのだと思います。

例えば、同じトマトを食べても感想は人により違うわけで、それは書物には書かれていないことです。コミュニケーションに価値を置くことは、「その人はどう感じたか」を知ろうとすること。そこを怠ると現実を構築することはできないと思いますね。単なる知識や教養は、やがてAIやコンピューターに全部取って代わられるものだから。

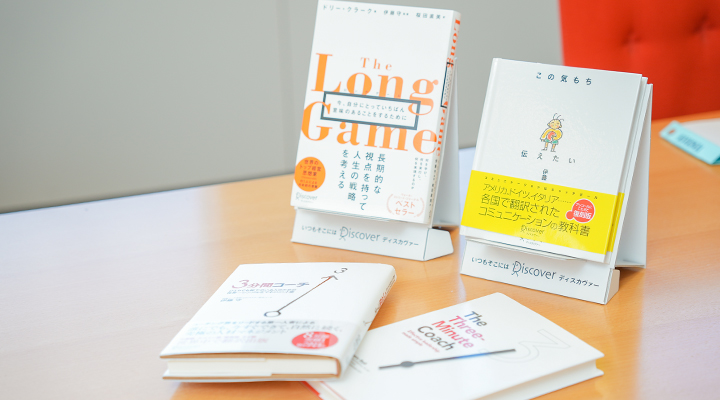

伊藤さんの著書や監修書籍は、ビジネスパーソンから働くママ、学生まで幅広い読者層に支持されている。

伊藤さんの著書や監修書籍は、ビジネスパーソンから働くママ、学生まで幅広い読者層に支持されている。

他人に興味を持つためにはまず自分自身を知ること

――他人に興味が持てないことを悩む人も大勢いますね。

伊藤:興味を喚起するにはかなりの労力が求められます。「今から人に興味を持ちましょう」と言われてすぐにできるものではありませんので、まず必要なのは、自分自身とのコミュニケーション。例えば、人から何か言われた時に、自分は今何を感じているか、どうしたいのか、どこに向かいたいのかを問いかけることです。自分とのコミュニケーション量が増えると他人とのコミュニケーション量も増えます。

車に例えると、普段は何事もなく走っていても、パンクしたりすると、ボンネットを開けて中を見るじゃないですか。それと同じで、人は平常心でいる時よりも怒りや悲しみを感じた時のほうが自分の感情と向き合いやすいと思います。

すると、「どうすれば今日も機嫌良くいられるか」を考えられるようになります。アメリカの哲学者・心理学者のウィリアム・ジェームズは、「20世紀最大の発見は、人間は心の持ち方を変えることによって、人生をも変えることができるということだ」という言葉を残しています。

「私の機嫌が悪いのはあいつのせいだ」「気分は自分では変えられない」と思い込んでいる人も多いですが、何でも自分次第です。自分が不機嫌になるだけで周りの人を何人も不愉快にさせてしまうわけですから、「どうすればコミュニケーションがうまくなるか」よりも、考えるべきなのは自分自身への問いかけです。

――自分ではなく「他人への働きかけ」がコミュニケーションだと思っている人が多いということですね。

伊藤:人と話していると、昨日までの解釈と、明日からの解釈が変わっていくことがあります。相手を変えようとするのではなく、話し合うことで、2人の間で結果的に新しい意味をつくり出す。それがコミュニケーションの本当の目的かもしれないですね。

よくあるのが、相手の課題を解決してあげなきゃいけないと誤解するパターンです。いくらうまく話したからといって、相手に伝わる内容は約5%と言われています。つまり、ほとんどの内容は忘れられてしまうのです。

他人のことなんて良くも悪くも変えられないので、「決めるのはその人次第である」ことを忘れずにいたいものです。

――人に相談されると、つい「何か良いことを言うべきなのだろうか」と思ってしまいます。

伊藤:空間を言葉で埋めたいからでしょうね。でも「話す」だけがコミュニケーションではありません。10~20秒から、沈黙が起きても大丈夫な状態にしていくのが最初の練習ですね。

分かったふりをしない、理解もしない、反論もしない、助言もしない、ただ「そこにいてくれる」。家族やパートナーにとって、そういう存在になることは可能だと思います。

多くの人が誤解していますが、コミュニケーションがうまくなったからといって良いことが起こるわけではありません。一見コミュニケーションがうまく見える人でも、家に帰れば子どもが口もきいてくれないとか、逆に無口で不愛想に見える人でも動物がやけに懐いている、といったことがあるわけです。

コミュニケーションスキルの向上を目指すのではなくて、自分の人生を意味のあるものにするために、どんな哲学に合わせて生きていくのかが大事。そこを前提にしないと、コミュニケーションを交わしても、他の人の言葉に影響されたり、生き方が揺らいでしまったりするのではないでしょうか。

コミュニケーションに正解はなく、相手や状況によりその意味は変わるもの。もしかすると「会話上手になれば、今よりきっと幸せになれるはず」との考えは思い込みかもしれません。相手が何を考えているのか、自分はどこに向かいたいのか――。答えはすぐに見つかるものではありませんが、基本的な問いかけを繰り返し行っていく必要がありそうです。

Profile

伊藤 守

株式会社コーチ・エィ ファウンダー。日本人として初めて国際コーチング連盟(ICF)よりマスターコーチ認定を受けた日本のコーチング界における草分け。コーチングを日本に紹介し、1997年に、日本で最初のコーチ養成プログラムを開始。2001年には、エグゼクティブ・コーチング・ファームとして株式会社コーチ・エィを設立し、以来、これまでに数多くの企業のリーダー開発や組織風土改革に携わる。著書は『3分間コーチ』『コーチング・マネジメント』『コミュニケーション 100の法則』『自由な人生のつくり方』(以上ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『もしもウサギにコーチがいたら』(大和書房)他多数。

取材・執筆:酒井理恵

撮影:片山祐輔

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」