人の話を聞き取れないから教師にはなれない、なんてない。【前編】

「聞こえるのに聞き取れない」──そんな矛盾したような症状を示す、APD(聴覚情報処理障害)。これは、聴力自体に異常はないものの、脳機能に何らかの問題があることにより、「聞こえた音声を言葉として識別する」作業が困難になる障がいである。このAPDの症状と試行錯誤しながら向き合い続け、2020年春、教師になる夢をかなえたのが真壁詩織さんだ。「大変なことはあるけれど、ちょっとしたサポートがあれば、障がいは『障害』じゃなくなる」──そう語る彼女に、苦手と付き合うコツや上手に助けを求めるためのヒントを伺ってきた。

連載 人の話を聞き取れないから教師にはなれない、なんてない。

「人に迷惑をかけてはいけない」

多くの人がそう教わってきただろう。

「分からないことがあったら聞いて」「助けが必要なときは教えて」──学校でも職場でも当たり前のように飛び交っているセリフだ。だが、実際に助けを求めるのは難しいことである。ささいなことで相手の作業を中断させてしまっていいのだろうか? 自分に「相手の労力に見合った何か」を提供できるだろうか?……そういったことをぐるぐると考えると、「助けを求めてもいい」というGOサインを自分に出してあげられなくなってしまうのだ。

「人に迷惑をかけてはいけない」は、裏を返せば「私に迷惑をかけないで」ということでもある。相手を助けなくてはいけない理由が明白ならまだしも、「自分でできるはず」のことを頼まれたときには、思わず心の中で毒づいてしまう、という人もいるだろう。

聴力に問題はないのに、なぜか聞き取りにくい──そんな矛盾したような症状が理解されず、周囲からの助けを得づらい障がいがある。それが、APD(Auditory Processing Disorder)=聴覚情報処理障害だ。

APDの人は主に「うるさい環境にいるとき」「複数人で会話しているとき」「相手の話すスピードが速いとき」「口元が見えない状況でコミュニケーションするとき(電話越し、マスク着用時など)」に聞こえづらくなったり、話の内容が理解できなくなったりしてしまう。聴覚障害とは異なり音や声は聞こえるが、聞こえてきた音声を言葉として聞き取ることが困難なのが特徴だ。聴力検査で異常が見つからないため、これまであまり認知されてこなかったのだという。

ちょっとしたサポートさえあれば、「できない」と思っていたことも可能になる。「苦手なことがある」からって、夢を諦める必要はないんです

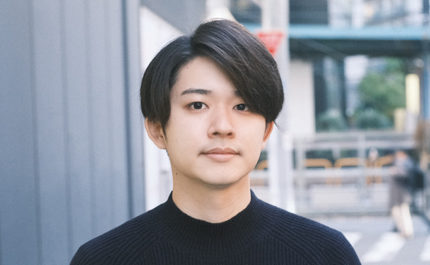

宮城県で教師をしている真壁詩織さんも、APD当事者の一人だ。

「APDの存在を知り、病院で自身がAPDであると診断を受けたのは、大学 1 年生のとき。ですが、『なんだか他の人よりも聞こえていないな』という感覚は幼い頃からずっとありました。

具体的な例を挙げると、授業中に先生が出す「教科書の〇ページを開いて」「◇ページの△行目を読み上げて」という指示がまるで聞き取れなかったり、国語の授業で教科書を一文ずつ交代で音読していくと、他の人がどこまで読んだのかが分からず自分の読むべき一文が探せなかったり……帰りの会で伝えられた次の日の特別な持ち物が聞き取れていなくて、一人だけ忘れ物をしている、なんてことはしょっちゅうありました。

話が聞き取れないために授業にもついていけないし、頑張って集中しても聞こえない。だから、授業の時間はひたすら教科書を読んでいましたね。小学生のときには、隅から隅まで読みすぎて、国語の教科書を全部暗記してしまったほど(笑)」

できないのは、自分が駄目だから?

自分は人と違うらしい、と感じた真壁さんは、耳鼻科で検査を受けたこともあった。だが、聴力検査の結果は正常。耳鼻科医の間でもまだAPDが知られていないこともあり、真壁さんがどんなに「聞こえない」と訴えても、医師からは「正常ですよ」「問題ありませんよ」と返されるだけだった。

「当時は『お医者さんが言うなら聞こえているはずなんだろうな』と納得するしかなくて……『私が駄目なだけなんだな』と感じて、自分を責めてしまっていました」

「自分が悪い」と落ち込んだり、「頑張ってもどうにもならない」と投げやりになったりすることも多かったという真壁さん。そんな彼女は、中学3年生のときに先生と交わしたやり取りが今でも印象に残っていると話す。

「ある先生が私に『真壁さんはすごく真面目なのに、忘れ物が多いよね。それには何か理由があるの?』というふうに聞いてくれたんです。それまでは、『ちゃんと聞いていないから』『集中していないから』聞き取れないだけだ、というふうに言われることが多かったけれど、先生は私の人間性を責めるのではなく、『他に何か原因があるのではないか』と捉えてくれた。それがすごくうれしかったのを覚えています」

そのときに「何か他の原因」が判明したわけではないし、聞き取りづらさが解消されたわけでもない。だが、それまで、「どんなに頑張っても聞き取れない」ことが分かってもらえず「できないのは自分が駄目だからだ」と感じるようになっていた彼女にとっては、「あなたが悪いわけじゃない」という先生の気持ちが伝わる何気ない言葉選びが心底うれしかったのだ。

正体不明の聞き取りづらさと向き合いながら年月を重ねるうち、いつしか真壁さんは「自分と同じようなしんどさを抱えている人を助けてあげたい」という思いを抱くようになる。高校生になり、本格的な進路を決定しなければならなくなったとき、考え抜いた彼女が選んだのは「教師」の道だった。

2016年、真壁さんは宮城教育大学に進学。聴覚障害のある子どもの指導について学び始めた。そうして、大学で「聞こえ」や「障がい」の勉強をするうち、真壁さんの中にはある仮説が生まれる。

「これまで検査で異常なしと言われて納得していたけれど、やはり自分には何かあるんじゃないか。もしかしたら、『聴力は正常なのに聞き取れない』障がいがあるんじゃないか? そう思うようになったんです。それで調べてみたら、APDというものがあると分かった。そのときは『本当にあった! 自分はこれだ!』って、ふに落ちた感じがしましたね」

聞き取りづらさを補う工夫

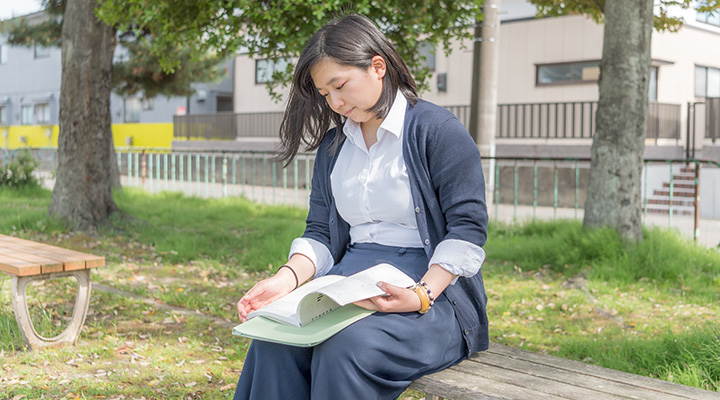

大学の教授に紹介してもらった病院で検査を受け、正式にAPDとの診断を受けた真壁さん。その後、大学の障害学生支援室に相談し、「周囲の人たちに自身がAPDであることを明かし、サポートをお願いしよう」と決めたのだという。

「まずは、講義をきちんと理解できるよう、先生方にいくつかお願いをさせてもらいました。一つ目は、講義中に送受信機を使用させてほしい、ということ。これは先生に着けてもらったマイク(送信機)から、直接自分の着けているイヤホン(受信機)に音声が届く仕組みの装置です。補聴器のようなものだと考えてもらえば分かりやすいでしょうか。

また、大学の講義は高校までとは違い、教科書に載っていない内容を扱うことが多くなります。しかし、私にとってテキスト情報は聞き取りの助けとなる重要なもの。テキストを確認しながら次に話される語彙(ごい)を想定することで、聞き取りがしやすくなるためです。よって、先生方には授業の要点を書いた紙やレジュメを共有してもらえるよう事前にお願いしていました」

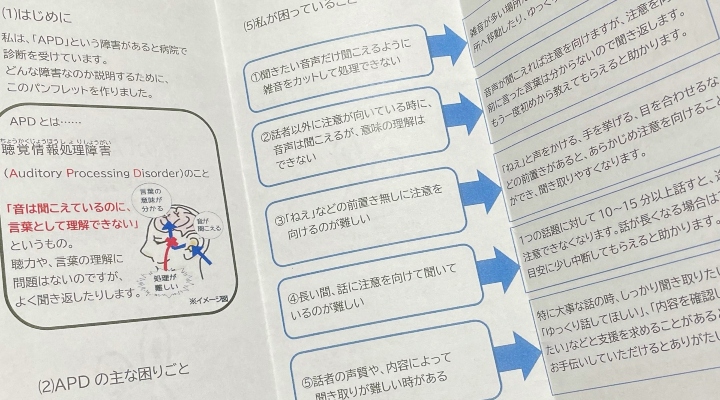

こうした真壁さんのAPD対策の中でも特にユニークだったのが、自身の「APD説明書」作りだ。同じゼミの先輩が自身の障がいについての説明書を作っていることを知り、自分でも作成してみようと決めた。

「説明書には、まずAPDについての一般的な解説を、次に『いま自分が』困っていることと、それに対してどういう助けが欲しいのかについて書き記していきました。こうした構成にしたのは、同じAPDでも人によって困っていることに大きな差があるためです。一般的なAPDの事例を引用するだけでは、自分にとって適切なサポートをお願いできない可能性もありますからね」

~人の話を聞き取れないから教師にはなれない、なんてない。【後編】へ~

編集協力:「IDEAS FOR GOOD」(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOODは、世界がもっと素敵になるソーシャルグッドなアイデアを集めたオンラインマガジンです。海外の最先端のテクノロジーやデザイン、広告、マーケティング、CSRなど幅広い分野のニュースやイノベーション事例をお届けします。

APD当事者。教師。宮城教育大学卒業。APDの認知を広めるため、メディア取材や講話の依頼にも積極的に応じる。大学時代、人前で話すのが苦手であるのを克服しようと、自分が読んだ本の面白さを言葉のみで5分間プレゼンするビブリオバトルサークルに入部。2018年度の全国大学ビブリオバトルで優勝するまでに。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。