「メンタル不調のAI相談は“頼れるメンター”にもなれば、症状を悪化させることもある」精神科医が答える上手なAIとの付き合い方とは?|精神科医・益田裕介

ここ数年、AIが急速に発展し、すっかり身近な存在になった。いまでは、日常的な会話から真剣な悩みまで、そして心のケアにもAIを用いる人も出てきている。病院やカウンセリングルームに通うのと比べて、AIによるメンタルヘルスケアに効果はあるのだろうか?あるいはデメリットやリスクは?

9月は、春に次ぐ変化の時期だ。学校では新学期が始まり、会社では異動があったりする。夏休みを終えて、また忙しい日々に戻っていくなかで疲れを感じる人もいるだろう。このような現象は「9月病」や“September Blues(セプテンバー・ブルース)”とも呼ばれ、精神的な不調を訴える人も多い。

そんななか、メンタルヘルスケアの心強い味方となりつつあるのがAIだ。ChatGPTをはじめとして、気軽に使え、優しい対話相手になってくれるAIをメンタルヘルスケアに活用することは一般的になってきた。

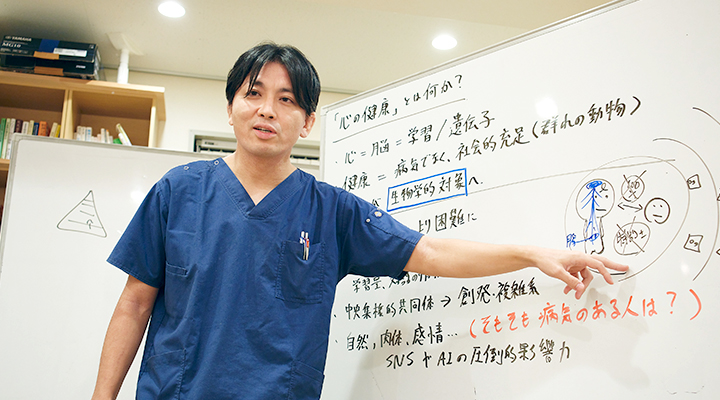

しかし、AIにはハルシネーション(矛盾のある情報や、事実とは異なる情報を作り出してしまう現象)などの問題もある。AIをメンタルヘルスケアに活用する際にはどのように向き合うのが良いのだろうか。精神科医で、AIの活用についても積極的に発信している益田裕介先生に話をうかがった。

「共通認識」がなくなったいま、人や社会と関わるためにAIは不可欠に?

——そもそも、心が健康であるとは、どのような状態を指すのでしょうか。

実はこれって結構難しい質問なんです。まず、「心」というものは、遺伝子と学習によって出来上がります。親からもらった遺伝子をもとに体や脳の構造ができあがり、そこにどんなことを経験してきたかという学習が重ね合わさって形成されるわけです。

そして「健康」とは、病気がないだけでなく、やりがいのある仕事や活動があったり、孤独でなかったりと社会的にも満たされている状況を指します。遺伝子×学習でできた心が、病気でなく社会的充足を感じられている状態を「心が健康である」と言えるかと思います。

——近年の社会における、心の健康を取り巻く状況に、どのような変化を感じていますか?

まず、心の健康を生物学的な対象として捉える考え方が広がったのが、意外と最近のことですよね。20年前くらいまでは、心の病気が脳の病気であるという認識はここまで知られていませんでした。今や、うつ病=脳の病気だという認識は一般的になり、関心が高まっているのを感じます。

これは、インターネットやSNS等の発達によって、社会に流通する情報量が増えたからでもあります。病に関する認識が広まったと思えば、良いことだと言えるかもしれません。

一方で、社会に流通する情報が人間の脳では扱いきれない量になってしまったという問題もあります。それによって、たとえば「みんなが観ているテレビ番組」など、共通の話題が減り、人間同士の相互理解は以前より困難になってきています。人との会話をスムーズにするためにAIが欠かせないなんて人もいるのではないでしょうか。

また、日本では終身雇用制のピラミッド構造から、各個人が自律的に動く「創発・複雑系」の社会に変わってきました。転職したり独立したり、各々が餌場を求めて移動する、まるで自然界のような状況になっています。そうなると、自分の感情を大事にしようという話になりますが、SNSやAIの圧倒的な影響力の前で、人間は自分の感情すら信じられなくなっているというジレンマもあります。

他にもさまざまな変化がありますが、インターネットやSNS、AIが心に与える影響は大きいと思います。

——SNSやAIからの受動的な影響に加えて、能動的にAIを心のケアに利用する人も増えている印象があります。益田先生が診療をされているなかでも実感することはありますか?

患者さんの7〜8割くらいがAIを使っていますね。特に、ChatGPTを使う人が多くいらっしゃいます。日々、AIの性能も向上していますし、この数年でAIの利用は一気に広まりました。もう、AIを使うのは特別なことではなく、検索行動や日課の一部として当たり前に使っている人が増えているように感じます。

AIが得意なこと・人間の専門家が得意なこと

——専門家から見て、AIを心のケアに利用することのメリットは何でしょうか?

1番大きいのは、24時間いつでも使えることかと思います。病院のように予約しなくてもいいし、長い対話にも付き合ってくれます。

AIは、対話で解決できることは基本的に何でもできると思います。カウンセラーとほとんど同じことができるし、場合によってはカウンセラーよりも優れたものができることもあります。AIに付き合ってもらって、認知行動療法のようなものもできます。

他にも、他者との関わりに難しさがある人だったら、会話訓練の相手役にAIを使うのも良いと思います。AIに役を指示してロールプレイをして、スムーズな会話を練習するのは効果的な使い方ですよね。

また、特に問題の見極めや分解においては、AIの方が人間より優れているかと思います。データが蓄積されているものならAIの方が人間より広く知っていますし、論理的に分解してくれます。多くの人がうつになる時、単発の問題が原因というよりは、たとえば上司との関係、タスク量の多さ、勤務時間の長さなど、複数の問題が重なって病が生じています。AIはこれらの問題を分解して整理してくれるので、解決に役立ちます。

——では、AIではなく、精神科医やカウンセラーのもとに通うことのメリットは何でしょうか?

人間が優れているのは「テキストデータにはないもの」が分かることです。「あの人も苦労したから私の気持ちを分かってくれる」といった共感だったり、「一緒に頑張ろう」といった投げかけをしたり、感情的なつながりを活かした対応は人間の方が得意です。

——AIと対話をしていてもなかなか解決に至らない問題もあると思うのですが、それは共感性や感情的な繋がりの不足によるものなのでしょうか?

AIと話していて行き詰まるのは、だいたい「トロッコ問題」と呼ばれる問題です。たとえば「離婚するかしないか」というような、どちらにもメリット・デメリットがあり、簡単には決められないような問題ですね。正直、これは人間に相談しても答えは出ないもので、最終的には個人の価値観や哲学に基づいて決断するしかありません。

そうした時に役立つのは他人との対話というよりは、個々人の多種多様な学習です。宗教でも歴史でも哲学でも、幅広く勉強して自分自身の価値観を理解する必要があります。ただ、こういった幅広い勉強はAIが得意な分野でもあります。AIを活用するタイミングを変更してみると良いかもしれません。

初めからAIに頼るのではなく、心身の健康を整えてからAIを使う

——ここまでAIを心のケアに使うメリットをうかがいましたが、一方で、AIを心のケアに使う際のリスクやデメリットはありますか?

大きなリスクとして「依存」があります。AIは基本的に否定をせず、利用者に寄り添うように作られているので、気づいたら依存しているなんてことも考えられます。依存することで睡眠時間が短くなったり、人間と話さなくなったりといったデメリットがあります。

また、AIの使いすぎで、人間の能力が落ちることもあります。学生が自力で勉強すべきところをAIに任せてしまい、学習しないために成長しないといった事例です。

依存のほかに、さらに深刻なのは、AIが虚構を作り出してしまうリスクです。AIは科学的真実とフィクションを区別するのが苦手で、都市伝説のような話を生み出してしまう場合があります。場合によってはそれらをユーザーが信じ込んでしまい、妄想が発展してしまうこともあります。

——依存や妄想といったリスクを避けつつ、AIを活用するにはどんなことに注意すべきでしょうか?

まず大切なのは、心身の準備がきちんとできている状態で使うことです。ケアに使うといった話をしてきましたが、あまりにも心身の状態が不安定な時にAIを使うと、見ない方が良い情報などもどんどん摂取してしまって、調子が悪化してしまう可能性があります。病気が重い時には人間によるカウンセリングもしない方が良いと言われているんですよ。調子が悪い場合は、とにかく休むことが大切です。

また、孤立している人はAIを使いすぎるとより孤立してしまう可能性があります。AIとばかり話していて人と話さなくなると、コミュニケーション能力が落ちてしまいます。

とはいえ、うまく使えば良い相談相手になってくれるので、完全に使ってはいけないというわけではありません。心身が不安定な人や孤立状態にある人は、まず病院などに行って、治療者の監督下でAIを使うのが良いと思います。また、治療者側も、一方的に「AIは使っちゃダメ」と言うのではなく、理解を深めていくことが大切です。

——まずは心身の状態を整えてから使うのが良いのですね。では最後に、心の健康状態をセルフチェックする方法を教えてください。

目を閉じて深呼吸をする、坐禅がおすすめです。不安なときや脳が焦っているときは、心臓の動きも速くて呼吸も浅くなります。深呼吸に合わせて心臓の鼓動がゆっくりになると、脳が冷静になります。スポーツ選手などが、大事なシーンの前に深呼吸をしているのも脳を落ち着かせるためです。

この坐禅を5分できるかどうかが、心の健康のバロメーターのひとつになります。精神科にかかる患者さんの多くは、5分間じっとしていることができないんです。坐禅をしている間に涙が出てきたり、怖くなったり、嫌なことばかり思い浮かんでしまう。もしそんな状態になってしまったら、早いうちに病院に行ってください。問題がなければ、朝の通勤電車の中で5分間目を閉じてみるだけでも、心が落ち着いてくるはずです。

取材・執筆:白鳥菜都

撮影:阿部拓朗

1984年生まれ。精神保健指定医、精神科専門医・指導医。防衛医科大学校卒業、陸上自衛隊勤務後、民間病院を経て、2018年4月に早稲田メンタルクリニックを開業。2019年12月からYouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」の運営を開始し、SNSでも精神科領域の情報を発信している。

X:https://x.com/wasedamental

YouTube:https://www.youtube.com/@masudatherapy

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準

2026/01/30借りるならやっぱり広い家? 「みんなと同じ」を卒業する、自分だけの「心地よさ」が見つかる部屋選びの基準春からの新生活、部屋探しの基準に迷っていませんか?上京予定のミツルと物件好きのエル先輩が、広さや新築にこだわらない「自分だけの心地よさ」を見つけるコツを解説。世間の常識を卒業して、本当に満足できる住まい選びを始めましょう。

-

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」

2026/01/30住まい選びって誰に相談したらいい? 不動産屋に行く前に、AIホームズくんと始める「部屋探しの作戦会議」住まい選び、誰に相談すべきか迷っているあなたへ。不動産屋に行くのが怖いミツルに、エル先輩が24時間相談可能な「AIホームズくん」を伝授。曖昧な条件やワガママもOKなAIを活用して、部屋探しの作戦会議を始めましょう!

-

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方

2026/01/30知らない街に住むってちょっと不安? 部屋の外にも「ただいま」と言える場所を持つ、孤独との付き合い方初めての一人暮らし、孤独や人間関係が不安なミツルへ。エル先輩が「人」や「街の雰囲気」で選ぶ住まい探しを提案。すぐに馴染まなくていい、焦らず街と付き合うコツとは?桜林直子さんのアドバイスも交えた、心温まる新生活のヒント。

-

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢

2026/01/30新生活、こんなにお金がかかるの? 予算の壁を突破する、「エリア選び」と「持たない」選択肢新生活の家賃予算に悩むミツルへ、エル先輩が「視点を変える」アドバイス。通勤時間で探す穴場エリアの選び方や、設備を持たずに街の機能を活用する節約術とは?お金のプロ・肉乃小路ニクヨさんの視点も交え、現実的な部屋探しのコツを紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」