ルッキズムとは?SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

SNSで発信される無数の写真や動画は、私たちの脳を絶えず情報過多の状態にさらしています。人間の五感の一つである視覚が知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて下記の6点を解説します。

ルッキズム(外見至上主義)とは?

そもそも「ルッキズム」とは、何でしょうか?『オックスフォード英語辞典』と『アメリカン・ヘリテージ英語辞典』は2000年以降に発行された版に「ルッキズム(lookism)」という単語を含めていますが、いずれも「外見にもとづく差別または偏見」と定義しています。

ルッキズムという言葉は、1978年の雑誌「ワシントンポストマガジン」で初めて使用されたといわれています。そこで掲載された「Fat Pride」というタイトルの記事に、太っているだけで尊厳を傷つけられたとして抗議活動をした人々が作った新語がルッキズムだと紹介しています。

They are rallying to help each other find sympathetic doctors, happy employers and future mates. They are coining new words (“lookism” – discrimination based on looks, “FA” – Fat Admirer), fighting for new laws against discrimination based on a person’s size, and seeking to change the entire outlook of modern society.

彼らは自分たちに共感してくれる医師や幸せになれる職場、将来の伴侶を見つけるために互いに助け合い、立ち上がっている。『ルッキズム』という新しい言葉を掲げ、見た目による差別を撤廃する法律を求めて闘い、現代社会の潮流を変えようとしているのだ。(翻訳:河合良成)

また、ルッキズムは単に「外見にこだわること」や「外見を重視すること」ではなく、「セクシズム(性差別)」「レイシズム(人種差別)」「エイブリズム(健常主義、障がい差別)」「エイジズム(年齢差別)」などと深く関わり絡み合っています。ルッキズムは、外見の評価基準が誰によって、またどのように決められるかを問う視点と言えるでしょう。

※出典:「ルッキズム」概念の検討―外見にもとづく差別―|西倉実季

身近にあるルッキズムの事例

東京オリンピック・パラリンピックの開閉会式の演出で、女性タレントの容姿を侮辱するような案が浮上し、世間から批判されたことはまだ記憶に新しいでしょう。

ルッキズムは私たちの「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」の一つであり、人の属性や印象をもとに先入観で決めつけたり、レッテルを貼ったりするようなステレオタイプのバイアスは日常生活に潜んでいます。

ルッキズムの具体例には、以下のようなケースが挙げられます。

- 「A子よりB子の方がかわいい」など日常生活において見た目を周りから比較されるのは圧倒的に女性が多い

- 「身長が170cm以下の男性は魅力がない」など、身長が低い男性への風当たりが強い

- 「女性は痩せている方がキレイ」「ムダ毛があると女性からモテないから男性も脱毛すべき」などテレビや雑誌などのメディアで発信される

こうしたルッキズムは家庭環境の影響も大きく受けます。

2018年に開催された「『美しさ』は、誰が決める?~ルッキズムに関する日韓比較~」というイベントでは、参加者に向けてルッキズムに関するアンケートが実施されました。

アンケート結果によると、「ルッキズムを経験した」と感じる年齢は多くが10~20代で、幼少期からと回答した人もいました。

例えば、家庭内では「美人じゃないんだから、せめて勉強くらい頑張れ」や「姉と比べて、容姿が劣っている」といった言葉を親から受けることもあるのです。

10代では学校の先生や同級生、20代では会社の上司や同僚といった相手から、外見への評価や差別を受けたという傾向があることから、自分の所属している最も身近な社会や環境でルッキズムを経験するケースが多いことがわかりました。

※出典:私の人権のはなし 日本 YWCA

なぜ社会課題として注目されているのか

オックスフォード大学出版局が発行している『人的資本管理辞典』によると、ルッキズムが社会課題として注目されるのは「管理者が特定のタイプの外見を必要とすると信じている顧客対応の仕事がある職場においてである」と記載されています。つまり、本来は外見が評価されるべきではない場面で評価されることが問題だと指摘しているのです。

この議論は、「イレレヴァント論」と呼ばれています。イレレヴァント(irrelevant)とは、「無関係の」「不適切な」という意味ですが、例えばプログラマーの採用において最も重要なのは、プログラミング言語を操作できることや、仕様書通りにシステムが作動するようにプログラムを書き上げることですが、外見の評価が求められるとすれば、採用担当者はすでにルッキズムに陥っていると言えるでしょう。

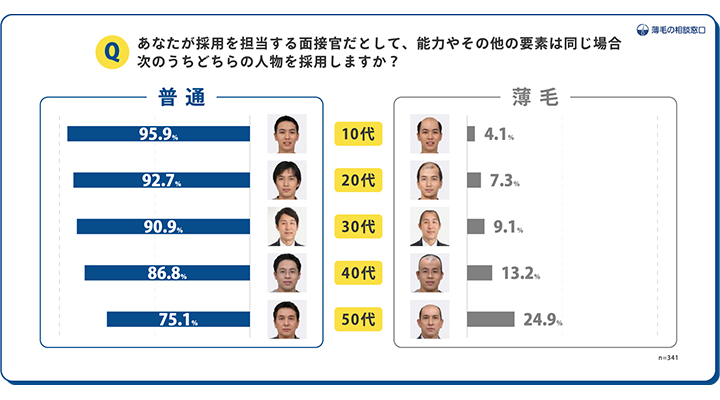

日本社会でもその傾向は根強く、容姿に対して一定の基準をもうけ、合否を判断する「顔採用」と呼ばれる慣習は外見評価を巡るルッキズムの代表例です。例えば、株式会社薄毛の窓口が20代~60代の成人男女341人の採用経験者を対象に行った調査によると、10代~30代では約9割、40代では86.8%、50代では75%が薄毛の応募者を避ける傾向が明らかになりました。

容姿の美しさという呪縛にとらわれるSNS世代

ルッキズムを加速させている一つの大きな要因にSNSがあります。視覚に基づいて情報が判断されるため、ルックスが良いと「いいね!」やフォロワーも増える傾向にあるのは否めない事実です。

SNSのコメントによる外見への誹謗(ひぼう)中傷もエスカレートしています。周囲から見られる自分の評価を高めるために、画像の加工をしたり、美容整形手術を考えたりする人もいます。

また、SNSだけでなくメディアも外見の美しさばかりを取り上げ、美の追求に絶対的な価値があり、それを正しいとするような風潮が強まっている傾向は変わりません。女性が外見の美しさを求めることは当たり前とされ、ダイエットやエステ、美容整形をすすめる広告もあふれています。

SNS運用代行やコンサルティングを提供する株式会社ネオレアが全国の学生1,300人に対して行った調査によると、約91%の学生が「SNS広告を見て、不愉快である/不愉快に感じたことがある」と回答しました。その中には、外見コンプレックスを取り上げていたり、ネガティブな訴求をしたりする広告が含まれます。

※出典:【91%が不愉快と回答】どんどん過激になっていくSNS広告。若者は外見コンプレックスを取り上げた広告をどう感じているのか?〈実態調査〉|株式会社seamint.のプレスリリース

日本人は容姿に自信がない

若者たちが、こうしたSNSやメディアに振り回されないリテラシーを身に付けることは必須ですが、多くの日本の若者たちは容姿に自信がなく、ネガティブな広告から強い影響を受けています。

例えば、内閣府が行った「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によると、自分の容姿に関して「誇りを持っていない」と回答した人は25.7%、「どちらかといえば誇りを持っていない」と答えた人は42.4%で、全体の約7割が自分の容姿にネガティブな印象を持っていることがわかりました。

その一方で、なりたい容姿やスタイルに対するあこがれは諸外国と比べても非常に高く、理想のイメージと現実のギャップに苦しみ、過激なダイエットをしたり、自分を否定したりする人も少なくありません。外見至上主義であるルッキズムから解放されたいと望む人たちも多くいることがうかがえます。

※出典:第2部 調査の結果 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査(平成30年度)|内閣府

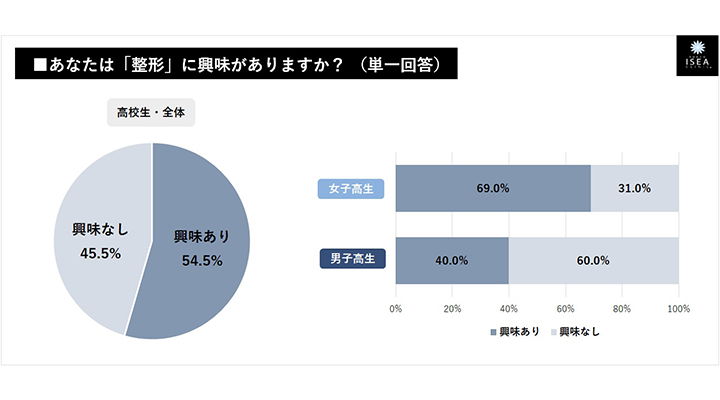

女子高生の7割が美容整形に興味がある

東京イセアクリニックが高校生の男女200人を対象に行った調査によると、半数以上が「整形に興味がある(54.5%)」と回答しました。男女別の場合、女子高生の約7割(69.0%)、男子高生の4割(40.0%)が美容整形に興味を示していることも明らかになりました。高校生の中で、美容整形は悩みやコンプレックスを解消して自己肯定感を高め、今後の人生を前向きに、よりよいものにするための手段として肯定的に捉えられていることがわかります。

※出典:【現役高校生の男女200名へ調査】|東京イセアクリニック

※出典:【現役高校生の男女200名へ調査】|東京イセアクリニック

「整形アイドル」の肩書を持つYouTuberである轟ちゃんがこれまでに美容整形にかけた費用は1,350万円を超えます。大学生の夏休みに二重にする整形を初めてしましたが、「整形を過大評価し過ぎていた」と言います。「整形で、たしかに変わるものもあります。でも、人生まで変わるような魔法ではない」ということに気付いたそうです。

「やらなくていいなら、整形はやらない方がいい」と語りつつ、自分が今のように人前で笑えるようになったのは、整形をしたからだとも語ります。「整形のきれいな面だけじゃなく、汚い面も知った上で選択をしてほしい」、それが轟ちゃんの立場です。

容姿や美しさにとらわれず、「自分らしく」いるためには?

ルッキズムは単に個人が容姿や外見を気にし過ぎる問題ではありません。そこには必ず他者からの外見に対する決め付けや偏見が関係しているため、極めて社会的な問題と言えるでしょう。

大学講師でライターのトミヤマユキコさんは、脱ルッキズムに必要なのは「ボディーポジティブ」と「セルフラブ」と言います。ボディーポジティブとは、社会から押し付けられる見た目の評価ではなく、多様な自分の体を前向きに捉えることですが、これだけだとゆくゆくはネグレクトにつながる危険もあります。

トミヤマさんによると、「セルフラブとは、“ご自愛”のことであり、他人からとやかく言われることを気にしないのは良いことだけど、自分をケアせず無頓着でいるのはちょっとまずい。だからこそ、ボディーポジティブとセルフラブはセットで語った方がいいと考えています」とのことです。

お笑い芸人コンビ「相席スタート」のボケ担当である山崎ケイさんは、2018年に初のエッセイ集『ちょうどいいブスのススメ』を出版し、反響を呼びました。外見に悩み、生きづらさを抱える人たちにとって必要なことは価値観の多様性だと言います。

山崎さんは「容姿に自信のない人はたくさんいると思いますが、その悩みの深さは人それぞれなので、簡単に『自信持って!』なんてことまでは言えません。だけど、ささいなことでもいいから自分の良いところに気付けたらいいですよね」と外見が重視される社会の中で、少しでも楽しく生きるための秘訣を語ります。

人類学者の磯野真穂さんは、現代社会にまん延する「痩せ願望」の裏側にある人間心理を研究しています。磯野さんによると、「痩せたい」気持ちそのものが悪いわけではないですが、大切なのはその願望の先で自分はどうなりたいのかを立ち止まって考えること。また、全ての答えを個人に求め過ぎるのではなく、「社会の中で生きる一人」として「どういう人たちとどういう価値観を共有したいのか」に着目すべきだと語ります。

まとめ

「ルッキズムにとらわれるのをやめたい」と悩んでいる人は、外見を重視する傾向を持っていることを自ら認識することから始めてみてはいかがでしょうか。外見に基づく価値観の決め付けを手放すことで、他者へ投げかける言葉や考え方が変化するかもしれません。

NPO法人マイフェイス・マイスタイル代表。1967年東京都墨田区生まれ。慶應義塾大学通信教育課程文学部卒業。NPOを経て独立。2006年、実弟の外川正行氏とマイフェイス・マイスタイルを設立。見た目に目立つ症状のある人たちがぶつかる困難を「見た目問題」と名づけ、交流会や講演などを通して問題解決をめざし、「人生は、見た目ではなく、人と人のつながりで決まる」と伝え続けている。

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子

2026/01/13老いると自由を失う、なんてない。―老い・介護・死について、日本とスイスの事例をもとに語り合う―上野 千鶴子・リッチャー 美津子「老いると自由を失う」は本当?上野千鶴子さんとスイス在住の介護職・リッチャー美津子さんが対談。リスクより本人の意思を尊重するスイスのケアや、安楽死の現場での葛藤を通じ、最後まで「機嫌よく」生きるためのヒントを探ります。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

「結婚しなきゃ」「都会に住まなきゃ」などの既成概念にとらわれず、「しなきゃ、なんてない。」の発想で自分らしく生きる人々のストーリー。

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」