子どもは自律できない、なんてない。【後編】

中央教育審議会は、2021年1月26日に新しい時代の教育の在り方を示す「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」という答申を出した。そこには、義務教育9年間を通した教育の在り方として、「児童生徒が多様化し学校が様々な課題を抱える中にあっても、義務教育において決して誰一人取り残さないということを徹底」すると書かれている(※)。デジタルテクノロジーを活用した授業の推進やICT人材の確保など、日本の教育現場は着実に変わりつつある。そうした技術改革も大事だが、「教育とは何のためにあるのか?」という根本を見つめ直すことも必要だ。工藤さんは「教育の目的は、2つある」と語る。

連載 子供は自律できない、なんてない。

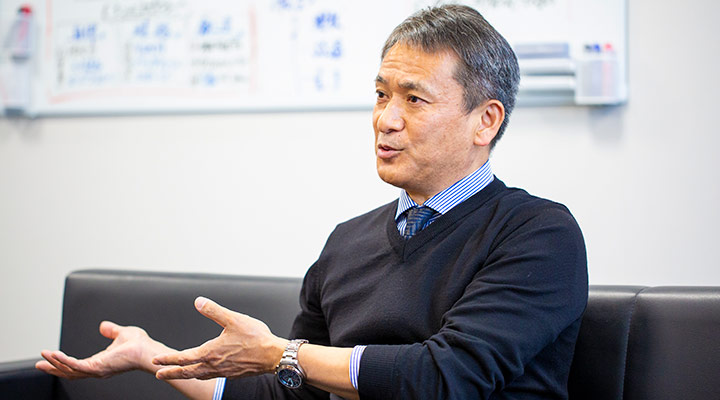

「多様性を受け入れよう」社会でそう叫ばれて久しいが、自分と異なる意見や価値観を認めるのは容易ではない。多様性を受容するためには、時にぶつかり、傷つきながら対話を重ねる苦しい過程が不可欠だ。工藤さんは、一人ひとりが“自律”することで他者を尊重した対話ができるようになると語る。後編では令和時代の教育に必要な“自律”と“多様性の尊重”、そして未来のために教育ができることを伺っていく。

※出典:「令和の日本型学校教育」の構築を目指して(答申)【概要】

誰一人として置き去りにしない社会をつくる

工藤さんが麹町中学校で行ったさまざまな挑戦は日本全国に知れ渡り、麹町中学校を参考に学校改革に取り組む校も各地に存在する。しかし、いまだ多くの学校は“与える教育”を続けている。このまま与える教育を続けていくと、今後どんなことが起きるのだろうか。

「日本に危機的な状況が起こっても、誰も“自分ごと化”できず行動に移せない集団が出来上がってしまうと思っています。もしかしたら、今の時点でもうなっているかもしれません。

2019年に17~19歳の子どもたちを対象に日本財団が行った「国や社会に対する意識」調査(※)によると、『自分を大人だと思う』『自分は責任がある社会の一員だと思う』『自分で国や社会を変えられると思う』といった各項目で、日本の子どもたちは他の国の子どもたちと比べて極端に低い数値を出しています。

日本の子どもたちが、いかに当事者意識が薄いかが分かりますよね。これは今の“与える教育”が原因だと思っています」

※参考:日本財団「18歳意識調査」第20回 テーマ:「国や社会に対する意識」(9カ国調査)

知識やスキルを“与える教育”によって、子どもたちが当事者意識の低い大人に育ってしまう可能性がある。それでは今後、どんな目的で子どもたちに教育をしていくべきなのか。

「僕は、教育の目的は大きく2つあると思っています。どんな子どもでも……例えば障がいがある子どもでも、上手に他の力を借りながら、その子なりに自分の力で考えて判断して、意思決定していける。そんな“自律”した子どもたちを育てていくことが1つ目。

そしてもう1つは、誰一人として置き去りにしない社会をつくること。一人ひとりが幸せな状況をつくるためには、“自律”し、“多様性”を受け入れることが必要です。『全員が幸せな社会はどうしたらつくれるんだろう』と、“自分ごと化”して対話できる子どもたちを育てていくことが必要でしょう。

誰一人として置き去りにしない環境をつくることを“自分ごと化”し、そのために対話ができれば、日本のみならず世界が未来永劫続いていくかもしれませんよね」

多様性あるいはダイバーシティという言葉は、ビジネス分野や文化社会においても広がりつつある。今後の教育分野においても、やはり“多様性の尊重”は無視できないキーワードなのだろう。

教育は、社会を後戻りさせないためにある

「日本はこれまで、心の教育を大事にしてきました。“仲間”とか“団結”とか“絆”とか……。教室で何度も何度も『和を大事にしましょうね』『けんかはしてはいけません』と、繰り返し言われてきたから、対立や議論に抵抗を感じてしまいます。

でも、実際は考え方も価値観も一人ひとり違うじゃないですか。その違いを受け入れることが“多様性を受け入れる”ってことなのですが、それって実はものすごく苦しいことなんですよね。自分と違う考えや価値観と対峙(たいじ)すると、どうしてもイライラしてしまうから。

考え方や価値観の違いに基本的に善悪はありません。でも、誰一人として置き去りにしない社会を最上位の目的とするなら、イライラしたりモヤモヤしたりしながら対話をして、自分の価値観を修正しなくてはいけないんです。そして何度も繰り返し対話をすることで、“考え方が違う=人格否定”ではないと理解できるようになっていく。そうすると、心理的安全性の高い状態で多様性を受け入れられるようになります」

“自律”することも“多様性”を受け入れることも、一朝一夕でできることではない。しかし、誰でも、どんな組織でも必ず変われる。この取材中、工藤さんは「変われる」という言葉を繰り返し使った。

「教育は、社会を後戻りさせないためにあるものです。例えば、日本より女性の活躍が進んでいるといわれているヨーロッパも、ほんの十数年前までは女性議員の割合は議員全体の1割以下、なんて国も珍しくありませんでした。でも、今ではその比率が半数近くまで増えている国もあります。これは、その国の教育が社会を前進させた結果ですよね。

日本だって、教育が変われば10年後20年後には社会が大きく前進しているはずです。以前は、『法律が変わらなければ』『文部科学省が変わらなければ』と、教育が変わらない理由を国のせいにしていました。でも、麹町中のように、一つの公立中学から教育が変わっていくことが分かりました。少しずつですが、日本のあちこちに麹町中のような学校が増えてきています。日本が前進するための教育の土台が、少しずつ出来上がってきているんです」

“与える教育”から“自ら学ぶ教育”へ

麹町中学校でさまざまな改革を行い、日本の教育に新しい風をもたらした工藤さんは、2020年の春に横浜創英中学・高等学校(以下、横浜創英中高)の校長として着任した。「自律した子どもを育てるには、自律した教員と自律した学校組織が必要」の考えのもと、まず組織改革に取り組んでいったという。

「僕は、学校組織を変えるために必要なものは3つあれば十分だと思っているんです。“誰もが当事者意識を持つ”“最上位目標を合意する”、そして“手段が目的化していないか全員で吟味する”。組織に属する全員がこの3つを意識できるようになれば、組織は変われます。

人は、変えられる権限があれば当事者意識を持ちやすくなります。でも、権限を与えるだけでは手段が目的化してしまうことがある。それに気付くためには、全員がOKと言える“上位の目標”を決めて、権限によって選択した手段が目的の実現を損ねていないか吟味できる組織でなくちゃいけないと思うんです。僕が横浜創英に来て最初に取り組んだ仕事は、この“上位の目標”を決めることでした」

工藤さんが着任したばかりの頃の横浜創英中高は、職員会議に何時間も使い、最終的には対立を避けるべく、声の大きい人の意見が優先されるという状況だったという。しかし今では、工藤さんが掲げた“自律”“対話”“創造”という3つの目標の実現を目指し、対話ができる組織に変わったそうだ。

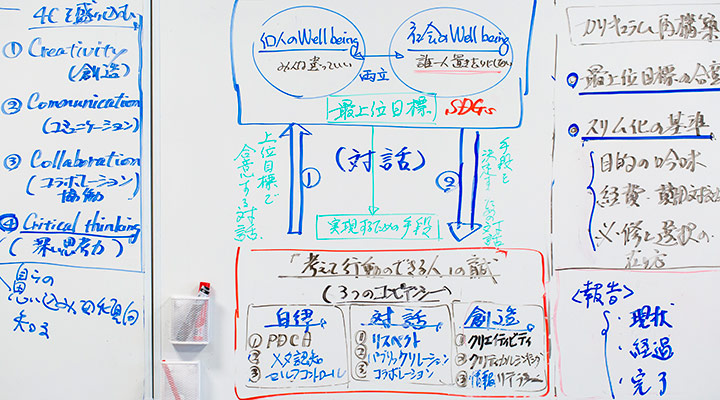

校長室のホワイトボードは、工藤校長が組織改革で実践する行動指針や考え方で埋まっている。横浜創英中高赴任時に書いたもの。

校長室のホワイトボードは、工藤校長が組織改革で実践する行動指針や考え方で埋まっている。横浜創英中高赴任時に書いたもの。

「対話ができるようになったら、職員室の雰囲気も柔らかくなりました。誰でもいつでも反対意見が出せると派閥もなくなって、心理的安全性が高い組織になるんです」

組織が変わったら、次に変わるのは教育だ。横浜創英中高では、2022年4月から「科学で社会に貢献する」ことを目標に、中高一貫のサイエンスコースを設置する。企業や大学の研究所と連携し、社会が抱えるさまざまな課題と向き合い、解決に向けて研究活動を行っていく。ここでの教師の立ち位置は、“伴走者”だという。

子どもたちがより当事者意識を持って課題に向き合っていけるよう、“与える教育”から“自ら学ぶ教育”へ――。日本の教育は、まだまだ進化を遂げそうだ。

アクションを起こして、人に相談して、問題を解決する。この一連の行動パターンを習得すると、これからの人生で何か問題が起こった時にいつでも引き出せます。子どもも大人も、解決できない壁にぶち当たった時に相談できる人は強いです。

取材・執筆:仲奈々

撮影:阿部健太郎

1960年生まれ。大学卒業後、地元・山形県の公立中学校教員としてキャリアをスタートさせる。その後、東京都公立中学校教員、東京都教育委員会などを経て、2014年に千代田区立麹町中学校の校長に。宿題や定期テストの廃止など、これまでの学校の既成概念を取り払う改革で全国の教職関係者から注目を集めた。2020年からは、横浜創英中学・高等学校長を務める。

Twitter @KudoYousan

みんなが読んでいる記事

-

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜

2025/08/07暮らしと心のゆとりのつくり方 〜住まい・お金・親の介護のこと〜独り暮らし・資産形成・親の介護など、人生の転機に必要な住まい選び・不動産投資・介護の知識をわかりやすく解説します。

-

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜

2025/03/06結婚と家族のこと 〜自由な選択への気づき〜結婚、非婚、家事・育児の分担など、結婚や家族に関する既成概念にとらわれず、多様な選択をする人々の名言まとめ記事です。

-

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント

2025/03/06仕事の悩みへの対処法:人生の先輩からのヒント転職やキャリアチェンジ、キャリアブレイクなど、働き方に関する悩みやそれに対して自分なりの道をみつけた人々の名言まとめ記事です。

-

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜

2025/07/09親の未来と、自分の未来 〜今から考える家族の介護のこと〜親の介護と自分の生活、両方を大切にするには?40代以降が直面する介護の不安と向き合うヒントを紹介します。

-

2026/01/14死ぬまでに達成しなきゃいけないこと、なんてない。―新聞記者を経験後にデンマークに移住したジャーナリストが知った「第3の時間」の豊かさ―井上 陽子

2026/01/14死ぬまでに達成しなきゃいけないこと、なんてない。―新聞記者を経験後にデンマークに移住したジャーナリストが知った「第3の時間」の豊かさ―井上 陽子元新聞記者の井上陽子さんがデンマーク移住で知った「第3の時間」とは?「死ぬまでに達成すべきことはない」という境地に至るまでの葛藤と変化。働きすぎや終わりのない成功への追求に疲れた心に響く、新しい時間の付き合い方と幸せの形を紹介します。

「しなきゃ、なんてない。」をコンセプトに、読んだらちょっと元気になる多様な人の自分らしく生きるヒントやとらわれがちな既成概念にひもづく社会課題ワードなどを発信しています。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。