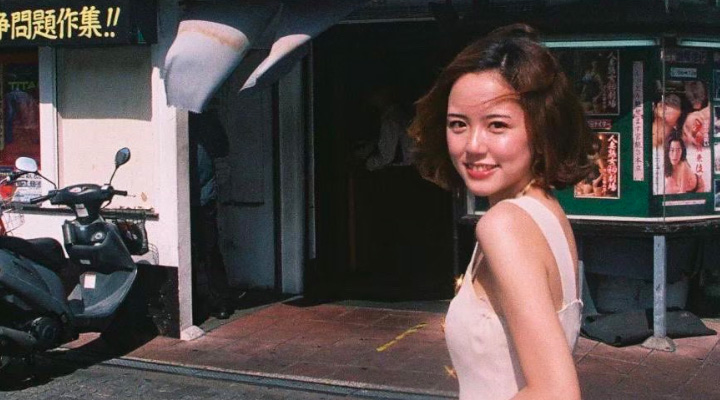

周りと違う「好き」は隠さなきゃ、なんてない。―“ネオ昭和”の生みの親・阪田マリンがありのままの自分を貫く理由―

肩パット入りのバブルスーツに、“聖子ちゃんカット”、気合の入ったスケバン姿…… 思わず「なつかしい!」と感じる世代もいれば、「ナニコレ?」と新鮮な驚きを抱く世代もいるかもしれない。

中学生時代、祖母の家で見かけたレコードをきっかけに昭和の魅力にハマったという阪田マリンさんは、昭和カルチャーやファッションを現代風にアレンジした、“ネオ昭和”を生み出したインフルエンサー兼アーティストだ。SNSのフォロワー総数は26万人を超え、自己流の昭和スタイルはたびたびバズり、幅広い世代から支持を集めている。

「昭和」ブームの牽引役でもある阪田さんだが、昭和好きを公言できるようになったのは、高校生になってから。それまでは“みんなと同じ”でいるために、自分を偽っていたこともあったという。なぜ、こんなにものびやかに昭和が好きな自分を表現できるようになったのだろうか。

「Z世代」という色眼鏡で判断されがちだが、“今”しか見ていないわけじゃない。Z世代ならではの軽やかさを武器に、自分らしさを伝えるその姿勢から、私たちは学ぶことがたくさんありそうだ。

好きな気持ちを貫くことで、強くいられる

不便さの中にある美学に心を掴まれた、昭和の魅力

「その音を聴いた瞬間、鳥肌が立ったんです。もう細胞レベルで、『これだ!』と感じて……」

そう話す阪田さんは、中学2年生の時に祖母の家でレコードプレーヤーを見つけ、これまでまったく眼中になかった「昭和」という時代に興味を持つようになった。「初めて聴いたレコードは、父が大ファンだったチェッカーズさんの『Song for U.S.A.』です。ドキドキしながら円盤に針を落とすと、なんとも言えないイイ音が流れ出して、もう大興奮。すぐに父にLINEして、『もっとレコード残ってないの?』って(笑)。それから休みの日は、大阪・日本橋のレコードショップに通うようになりました」

私の高校時代のテスト勉強の相棒でした

久しぶりに聴いてるけど最高。。 pic.twitter.com/zWpCbgOQRO— 阪田マリン (@marin_syowasuki) April 18, 2023

最初は“ジャケ買い”をしていたが、お気に入りのアーティストや楽曲もできた。アイドルにもハマっていったという。

「最初に好きになったのは、山口百恵さんです。彼女は、人気の絶頂期に引退を決めるんですけど、その筋の通った生き方に、なんてかっこいいんだろうと、リスペクトを持ちました。それから、中森明菜さんも大ファンです。可愛いだけじゃなく、やはり芯の強さを感じます。『少女A』や『赤のエナメル』は、大好きな曲です」

ピンで輝く存在感と歌唱力、そして一人の女性としての生き様。彼女たちには、今のアイドルにはない魅力があった。「もっと昭和を知りたい」と、続いて阪田さんが夢中になったのは、映画だった。

「中でも角川映画は、昭和時代の熱いパワーを感じる名作揃いで、『スローなヴギにしてくれ』や、『セーラー服と機関銃』、野村広伸さん主演の『キャバレー』は、大のお気に入りです。こうした作品から、当時流行っていたファッションやメイク、若者の使う言葉なんかも知りました」

レコードに始まり、アイドル、映画、ファッション……と、昭和カルチャーに没頭していった阪田さん。そこまで心を強く掴んだものとは一体何だったのだろう。

「たぶん、今の時代にはない、“不便さ”や“不完全さ”に惹かれたんだと思います。

例えば、これまでは聞きたい音楽があれば、その場でiPodにダウンロードしてすぐに聴けることが当たり前でした。でも、昭和時代にはそうはいかない。レコードを取り出して、ターンテーブルにのせて、針を置く。するとちょっと間を置いてからやっと音楽が流れ出す……。めちゃくちゃ手間も時間もかかるけれど、だからこそ、その音楽の良さも際立つような気がするんです。限られたものや情報の中でこそ、一層輝くものがあると感じます」

阪田さんはそれを「不完全な美しさ」とも言う。便利な今の時代を生きる20代だからこそ感じることのできた美しさなのだろう。

「令和」と「昭和」の融合、“ネオ昭和”が生まれるまで

高校生になった阪田さんは、SNSで「昭和好き」を発信するようになる。祖母から借りたバブルスーツに、昭和風のヘアメイクをまとった姿を投稿すると、想像以上の反応があって驚いたという。

「でも、その頃のフォロワーのほとんどは、40歳以上のいわゆる昭和世代の人だったんです。私は、こんなにも自分の心を掴んだ昭和の魅力を、同世代にも伝えたいと思っていたので、共感してもらうにはどうしたらいいかと考えました。それで、“昭和そのままのコスプレ”ではダメだと気づいたんです」

これまで昭和のファッションやメイクをそのまま真似していた阪田さんは、どこかに今の流行を取り入れてみることにした。例えばファッションが昭和ならヘアメイクは今の流行に、ヘアメイクが昭和なら、バッグや靴は、今人気のブランドアイテムに。すると、SNSでは、「懐かしいけど、新しい!」「レトロなだけじゃなくてかわいい!」という反応が聞かれるように。ただのコスプレではない、阪田さん流のスタイルは、たちまち同世代にも注目されるようになった。

阪田さんは、この「令和」と「昭和」を組み合わせたスタイルを、 “ネオ昭和”と名付けた。由来は、映画『AKIRA』に登場する都市の名前「ネオトーキョー」から。新しさと古さの混ざった街並みから発想したという。

Z世代だからこその強みを生かして

“ネオ昭和”は、20代を中心にブームとなり、レコードやファッションだけでなく、純喫茶やフィルムカメラなど、幅広い昭和カルチャーを自分流のスタイルで楽しむ若者が増えている。阪田さんの言うように、IT化・デジタル化の進んだ時代に育った「Z世代」の若者にとって、昭和時代の不便さや不完全さには、心惹きつけるものがあるようだ。

「今って、何するにしても感情があまり動かないというか、すごく平坦に感じるんですよね。例えば昭和時代だったら、好きな人と待ち合わせをして、『来るのか、来ないのか』と不安になったり、『やっと会えた!』と感激したり、そういう感情の起伏が日々起こっていたと思うんです。なんだかドラマティックですよね。でも、LINEやSNSですぐに連絡ができる今、予想外の驚きや喜びに感情が動くことはなかなかありません。昭和のドラマや映画を見るたび、『ああ、昭和に生まれたかった!』と落ち込んでしまいます」

そんな阪田さんは、休日、できるだけ「今」の便利さから離れるようにしているのだという。

「“病む”とか、“メンヘラ”とか、そんな言葉を最近よく耳にしますが、これって、ネットやSNSが主流になった今の時代特有のものなのかなとも思うんです。例えば、Instagramでかわいい子を見かけて自分と比べてしまったり、偶然流れてきた残酷なネットニュースを読んでしまったり、常にスマホに触れているから、望んでいなくても勝手に情報が入ってきてしまう。心が病んでも当然ではないでしょうか。

私は、休日だけでもできるだけデジタルデトックスしようと思っていて、朝起きて5時間はスマホは触らないと決めているんです。その間はレコードを聴いたり、ラジオを聴いたり…… まるで昭和時代に生きているように過ごすんです」

昭和好きであることが、メンタルケアにもつながっているとは驚きだ。ただ、阪田さんは、便利さやテクノロジーを否定しているわけではない。大切なのは「ネオ」と「昭和」のバランスなのだろう。

「デジタル世代だからこそ使いこなせるツールや、Z世代ならではの柔軟さは、自分の強みだとも思っています。それがあったからこそ、こんなにもいろんな人に受け入れてもらえたと思うので。令和と昭和、両方の時代を取り入れることができるなんて、よく考えたら贅沢なことですよね。やっぱり私は昭和に生まれていなくてよかったのかもしれません」

「好き」を貫くと決心したから強くいられる

今やSNS総フォロワー数26万人以上。「ネオ昭和」ブームを牽引する存在でもある阪田さんだが、中学生の頃は、昭和好きであることを周りに隠していたのだとか。

「やっぱり、周りから浮くのが怖かったんですよね。友だちとカラオケに行っても、昭和歌謡なんか歌ったら『何それ』と、否定されるんじゃないかと気になって。だから、みんなと同じようにAKBや嵐の曲を歌って、今どきの話題をして。“みんなと一緒”であることに、すごく固執していたと思います」

そんな阪田さんが昭和好きを公言できるようになったのは、高校生になってから。ちょうどこの頃、昭和のヤンキー漫画やドラマにハマっていたことで、「自分の思ったようにやってみよう!」と、ヤンキーマインドを宿したかの如く、強気になれたそうだ。

「もちろん不安もあったのですが、最初が肝心。まずは、クラスの自己紹介で、昭和カルチャーが好きだと話しました。それから、筆箱に矢沢永吉のステッカーを貼ってみたり、友だちと遊ぶ時も昭和ファッションで行ってみたり…… 少しずつ自分を見せていきました。でも、不安とは裏腹に『マリンって、おもしろいね!』と、みんな普通に受け入れてくれて。ああ、自分を出していいんだと、安心しました」

17歳の頃の阪田さん

17歳の頃の阪田さん

今は、自分の好きなものを堂々と発信している阪田さんに、そのような時代があったとは驚きだ。

「私、本当はすごく心が弱いんです。でも、『昭和が好き』という気持ち、『好きを貫こう!』という決心が、私を強くしてくれたように思います」

本当の自分を見せたからこそ、信頼できる友人もできた。今でもたまに落ち込むことはあるが、そんな時には「ラーメン食べに行こや!」と、声をかけてくれ、話を聞いてくれるそうだ。

「好き」のパワーは、人を変える。人生すら変えることもある。阪田さんを見ているとそう感じる。ただ、世の中には、自分の「好き」をなかなか見つけられないという人も少なくないと感じる。阪田さんはこんなふうにアドバイスしてくれた。

「誰でもふとした瞬間に『あの喫茶店行ってみたい』とか、『あの映画観たい』とか、『〜したい』と考えることって、ありますよね。それがどんなに小さなことであれ、まずは自分の気持ちを見落とさずにキャッチしてあげることがとても大切だと思うんです。それができたら、実際に行動に移してみる。『〜したい』『〜してみる』その繰り返しから、だんだん自分の好きなものが、見えてくるのではないでしょうか」

承認欲求なんて、強くていい。一生は短いから、1日1日、全力で自分を生かしたい

阪田さんは、多くの人に向けて自分の「好き」を発信し続ける中で、気がついたことがあるという。

「SNSで自分のことを発信している人は『承認欲求が強い』とよく言われますけど、私は、『承認欲求なんか、強くていい』と思っているんです。たぶん、“本当の自分”なんて、最初からあるわけではなくて、人から見られ、“自分”を意識することで形作られていくのではないでしょうか。だから、“見られてなんぼ”なんですよ(笑)。私自身、人に見られる中で自分のいいところや、持っているものに気づくことができました。それを生かすことが私の役目なんだと思っています」

令和マリンか昭和マリン

どっちが好きですか。どっちも好きですか。そりゃどうも‼️スミマセン pic.twitter.com/qd4bAIUtZ3— 阪田マリン (@marin_syowasuki) July 21, 2023

阪田さんは「毎日、“いかに自分のいいところを生かすか”ということばかり考えている」と話す。「一生は短いから、1日1日、全力で自分を生かしたい」と。その刹那的な情熱は、まさに昭和的なのかもしれない。とはいえ、「自分のいいところ」を見つけるのは、なかなか簡単なことではないように思う。阪田さんは、ある習慣を続けることで、自分のいいところを認められるようになったそうだ。

「1日の最後に、自分を褒めるんです。それは本当にちょっとしたことでよくて、今日はトイレットペーパーを次の人のためにきれいにちぎれたなとか、人に笑顔で対応できたなとか、おいしい卵焼きを作れたなとか。1日を振り返って、それをできた自分をめちゃめちゃ褒めてあげるんです」

自分のいいところを認めてあげられるようになったら、アンチの声や否定的なコメントも気にならなくなった。堂々と自分の姿を発信し続ける裏側には、こうした気づきや日々の積み重ねがあったのだ。

“ありのまま”の自分になれる、切り替えスイッチが大事

現在、インフルエンサーの活動だけでなく、ラジオパーソナリティーやアーティストとしても活躍する阪田さん。今後の目標についても聞いてみた。

「今年の春に結成した、ネオ昭和歌謡プロジェクト『ザ・ブラックキャンディーズ』の活動を、今後はもっと頑張りたいと思っています。令和ポップの要素と昭和歌謡の空気感を混ぜ合わせた、私たちだけにしか作れない、ネオ昭和な楽曲をたくさん作って、みなさんのもとへ届けたいですね」

希望に輝く笑顔で話す阪田さん。誰もが、自分の好きな気持ちに真っ直ぐに、“ありのままの自分”を見せることができたなら、世の中には、こうした笑顔が増えるのかもしれない。

たとえ今、自分の「好き」が、明確になかったとしても、焦る必要はない。阪田さんの言うように、大切なのは、自分の気持ちにちゃんと耳を傾けることだ。その積み重ねが、“ありのままの自分”の魅力や自信につながっていくのだろう。

写真提供:阪田マリン

取材・執筆:秦レンナ

編集:ヤスダツバサ(Number X)

2000年12月22日生まれの22歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”をコンセプトに、ファッションやカルチャーを発信する人気インフルエンサー。SNSでの総フォロワー数は約26万人。ネオ昭和歌謡プロジェクトとして「ザ・ブラックキャンディーズ」というユニットを結成し、音楽活動にも取り組んでいる。

X @marin_syowasuki

Instagram @marin__neo80s

みんなが読んでいる記事

-

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子

2023/05/18高齢だからおとなしく目立たない方がいい、なんてない。―「たぶん最高齢ツイッタラー」大崎博子さんの活躍と底知れぬパワーに迫る―大崎博子20万人以上のフォロワーがいる90代ツイッタラーの大崎博子さんに話を伺った。70歳まで現役で仕事を続け、定年後は太極拳、マージャン、散歩など幅広い趣味を楽しむ彼女の底知れぬパワーの原動力はどこにあるのだろうか。

-

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くこと

2024/07/16【寄稿】ミニマル思考で本当の自分を見つける|カナダ在住のミニマリスト筆子さんが実践する、「ガラクタ思考」を捨てる秘訣と自分の本音を聞くことブロガーでミニマリストの筆子さんの寄稿記事です。常識にとらわれずに自分軸を取り戻すための、「ミニマル思考」の身に付け方を教えてもらいました。

-

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会

2024/07/25なぜ、差別や排除が生まれるのか。│社会モデルとセットで学びたい合理的配慮とは?世の中の「ふつう」を見つめ直す。野口晃菜が語るインクルーシブ社会2024年4月、障害者差別解消法が改正されて、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。「合理的配慮が義務付けられて、障害のある人があたり前にサービスを利用できるように、企業や店側が調整しなければいけないといえることは大きな前進」と話すのは、インクルーシブ社会の専門家・野口晃菜さん。一方、法制化されたとはいえ、合理的配慮を求める障害者に対して「ずるい」「わがまま」といった批判の声もやまない。なぜ日本社会において、差別や排除はなくならないのか。そもそも「インクルーシブ社会」とは何かについて伺いました。

-

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題

2023/09/12【前編】ルッキズムとは? SNS世代が「やめたい」と悩む外見至上主義と容姿を巡る問題視覚は知覚全体の83%といわれていることからもわかる通り、私たちの日常生活は視覚情報に大きな影響を受けており、時にルッキズムと呼ばれる、人を外見だけで判断する状況を生み出します。この記事では、ルッキズムについて解説します。

-

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)

2022/02/03性別を決めなきゃ、なんてない。聖秋流(せしる)人気ジェンダーレスクリエイター。TwitterやTikTokでジェンダーレスについて発信し、現在SNS総合フォロワー95万人超え。昔から女友達が多く、中学時代に自分の性別へ違和感を持ち始めた。高校時代にはコンプレックス解消のためにメイクを研究しながら、自分や自分と同じ悩みを抱える人たちのためにSNSで発信を開始した。今では誰にでも堂々と自分らしさを表現でき、生きやすくなったと話す聖秋流さん。ジェンダーレスクリエイターになるまでのストーリーと自分らしく生きる秘訣(ひけつ)を伺った。

その他のカテゴリ

-

LIFULLが社会課題解決のためにどのような仕組みを創り、取り組んでいるのか。LIFULL社員が語る「しなきゃ、なんてない。」

-

個人から世の中まで私たちを縛る既成概念について専門家監修の解説記事、調査結果、コラムやエッセイを掲載。